«Este mundo no es bueno para estar solo».

La parábola del sembrador, Octavia E. Butler.

A veces la gente se rompe. Y las palabras se varan, y los brazos y piernas restallan. A veces la gente nos rompemos. Y se sueltan alaridos, incluso vuela algún objeto. Hay cosas que quedan rotas cuando la gente se rompe. También miradas y respiraciones. Hay músculos que se agarrotan. Dientes que se descantillan de la tensión. Y lágrimas que brotan descontroladas. A veces el suelo desaparece y caerse parece ser la única opción posible. Y nos caemos, y caen las personas a las que queremos.

Cualquiera sabe que no hace falta tener un diagnóstico de salud mental para que esto suceda. Es algo humano. Romperse sin consuelo es parte de la experiencia humana. Hay razones de sobra para ello. Siempre las ha habido. Y todo pinta que las seguirá habiendo durante tiempo. Pero también es cierto que a las personas atravesadas por un diagnóstico psiquiátrico este hecho nos es familiar.

Yo he tenido varios diagnósticos psiquiátricos. Hubo un tiempo en el que me rompía con frecuencia. Con demasiada frecuencia, de hecho. Rompí también varias puertas. No sabría encontrar una razón. Me daba por las puertas. Las arreaba con los puños y la cabeza. Una era de cristal, el resto estaban huecas, de esas que hay en las viviendas de protección oficial: solo dos láminas atrapando un vacío. Rompí más cosas, pero me acuerdo sobre todo de las puertas. Han pasado muchos años de aquello. Ahora, cuando me rompo, tiendo más al temblor. Todas las de mi casa —que siguen siendo un simulacro de puerta lleno de aire— están intactas.

Hace poco, hace días, una persona se rompió delante de mí. Una que amo. No tiene un diagnóstico psiquiátrico.Los diagnósticos psiquiátricos nos dicen poco sobre la gente. Poco que sea verdad. Y desde luego apenas nos dicen nada del sufrimiento psíquico de los seres humanos. Pueden incluso llegar a ser un estorbo que traza clasificaciones y abismos donde debieran erigirse puentes.

El hecho es que hace pocos días una persona que amo se rompió delante de mí. Y joder cómo dolió. Tanto que escribo y el pecho se queja. Se hunde y me dice que pare. Tengo que seguir sacando y buscando trabajo, poner una lavadora porque parece que va a salir el sol y todavía estamos en un horario energético razonable, hacer paquetes con los libros que vendo por Wallapop. Pero a la vez tengo la esperanza de que escribiendo puedo generar un sentido. O acercarme a ello. Y así no jugar al escondite con partes del mundo que son partes de mí mismo. Y de ti.

Hemos sido educados para hacer del dolor algo parecido a una propiedad privada. Como tal puede ser escondido, exhibido, arrojado contra, pero difícilmente compartido. Lo comparamos con otros dolores y le damos la espalda a los que no son nuestros. Ver romperse al otro duele. Genera una impotencia que se filtra hasta los huesos. Inmoviliza. Te llena de ceniza la boca. Impregna de pena los pulmones. Si te fijas en los dedos de los pies podrás comprobar que se arquean contra el suelo tratando inútilmente de agarrarlo para que deje de bailar. Cuando el otro está cerca —en todos los sentidos—, el dolor abandona la esfera de la intimidad sin posibilidad de que haya vuelta atrás.

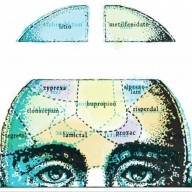

Desde hace poco, desde hace días, recuerdo una y otra vez todas las veces en las que me he roto acompañado. Me temo que algunas las he olvidado. Cosas del tiempo o de la medicación, o de las dos cosas a la vez. Otras las puedo invocar con claridad. Algunas de las personas que estuvieron cerca de mí siguen estándolo, otras no. Con algunas de ellas no tengo ningún tipo de relación. A otras las veo de tanto en tanto. O nos escribimos. O sabemos del otro por medio de terceros. A todas les tengo que agradecer las caricias, la paciencia, las lecturas en voz alta, el protector bucal de boxeo colocado con delicadeza, los paseos en mitad de la noche, las lágrimas derramadas, los muros de cojines y almohadas, el no haberme dejado en urgencias, la ternura, las largas llamadas de teléfono, el desarme de los prejuicios, los abrazos, las horas de insomnio, el desgaste, las duchas de agua caliente, la comida en el plato, la valentía necesaria, la guardia montada junto a la cama.

Es fácil olvidar lo que sucede en la orilla de enfrente. Incluso su propia existencia puede desvanecerse y nuestro territorio ir achicándose por el propio dolor. Estar allí ofrece perspectiva. Por eso el tiempo no es excusa cuando se trata de dar las gracias. Si lo es, olvidamos lo que pudo llegar a ser y no podemos pensar el cómo puede ser mejor.