No tengo habitación propia; esto me ha hecho recordar el ensayo de Virginia Woolf sobre este tema. En mi habitación compartida no hay una mesa con una silla donde poder sentarme tranquilamente a leer o escribir. Si quiero hacerlo ha de ser en un salón común, rodeada de usuarios afectados en distinto grado y con la televisión encendida. Imposible evitar el ruido y la falta de concentración.

Estoy ingresada en un hospital psiquiátrico. No tengo acceso a un ordenador donde escribir o editar mis textos o simplemente buscar en el diccionario las palabras que me generan duda cuando leo o escribo. Y mi actividad principal aquí dentro es esa: leer y escribir. Como puedo. Como si estuviera bajo una intensa lluvia y tuviese que preservar mis manos de barro. Como si viviese en una tormenta continua a la que no me entrego aunque muchas veces me gustaría. Porque a veces querría que pasase el tiempo sin tener que vivirlo, sin ser consciente, aunque así se fuera diluyendo todo.

Llevo ya casi siete meses de ingreso. En este tiempo han sido contadas las veces que he podido salir de la planta, acompañada por un familiar. ¿Cinco? ¿Seis? Menos de diez seguro. Esto es un encierro prácticamente total y duradero.

Las pocas cosas que tengo aquí están cerradas bajo llave en el armario de la habitación. No puedo disponer libremente de ellas, aun de aquellas que no pueden constituir ningún peligro. Para leer he de pedir que me saquen un libro de los que tengo guardados. Para escribir necesito un bolígrafo y un cuaderno, también bajo llave. Todo bajo llave para no poder dañarme, ni que otros se dañen, para que no use mis cosas sin supervisión, para evitar que alguno de los usuarios más afectados me las sustraiga y las destroce… Bajo llave por distintas razones, mis cosas son cosas que he de pedir y esto me resulta desesperante.

Creo que solemos ignorar o no querer pensar en aquello que seríamos capaces de soportar. Yo aquí estoy soportando mucho. Este confinamiento es duro, prácticamente nada depende de mí: ni los horarios, ni la posesión de mis cosas, ni las actividades que puedo hacer durante el día; no puedo elegir con quién compartir mi vida, con quién compartir habitación; no puedo cansarme de todo e irme a otro sitio a descansar; no puedo elegir qué ver en la televisión; no puedo estar sola y en silencio; no puedo decidir a qué hora tengo sueño para acostarme… No puedo elegir. Vivo por lo que no se elige, como respirar. Detesto estar aquí de esta forma invariable.

Ahora a este confinamiento se ha sumado el confinamiento por el estado de alarma. Esto supone, por ejemplo, la imposibilidad de los usuarios de recibir visitas y de salir a dar un paseo con esas visitas o algunos incluso a solas. La planta, un lugar pequeño, se congestiona. La desesperación resulta palpable. A esto se une la imposibilidad de salir de permiso o de alta en estos momentos, y la incertidumbre que tiene toda la población se multiplica aquí dentro, porque hemos perdido cualquier mínima posibilidad de escapatoria.

A las personas con problemas mentales el estrés nos perjudica bastante. Ahora estamos viviendo una época de mayor estrés, ya sea por estar más recluidos y aislados del mundo que previamente al estado de alarma, ya sea por la incertidumbre de las expectativas, ya sea por el miedo a lo que está pasando –lo que puede pasarnos o puede pasar a nuestros allegados–, ya sea por desconocimiento de información sobre la situación o a veces por exceso de la misma (solemos ver las noticias, aunque algunos desearíamos poder decidir no verlas). El estrés repercute en nuestros problemas de base: hay más preocupación, más desesperanza, más sensación de aislamiento, más rabia, más tristeza y en definitiva más sufrimiento. Algunos entendemos la situación mejor y otros peor, pero todos la sufrimos.

Las personas que estamos ingresadas aquí, evidentemente, tenemos un trastorno mental con mayor o menor grado de afectación. Ahora que lo pienso, esto supone para algunos otro confinamiento: en sí mismos, en nosotros mismos.

Me encantaría estar confinada en mi casa como el resto de la población. Tener mis cosas, tomar mis decisiones; usar el ordenador, el móvil y la tele en cualquier momento que me apeteciera; levantarme y acostarme a la hora que me diera la gana; estar a solas, tener silencio; poder informarme sobre lo que está pasando o a veces, por el contrario, evitar la información para no angustiarme más. Me gustaría estar bajo un solo confinamiento, poder elegir las pequeñas cosas a las que muchas veces no les damos importancia (hasta que las perdemos, por mucho que suene a tópico). Quisiera poder decidir no salir a la calle, estar recluida como me diera la gana, ser dueña de mi confinamiento. No lo soy. Y es difícil imaginar lo que esto supone.

Pero otros deciden por mí, por nosotros. Otros han decidido cómo protegernos a los usuarios en estos momentos. Somos un grupo de personas viviendo juntas y en contacto con otras personas que vienen del exterior (enfermeras, auxiliares, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, personal de limpieza…). Nuestra protección depende de la toma de decisiones, la forma de actuar y del propio autocuidado de estas personas.

Estamos ingresados en unas instalaciones que son como son. A menudo no podemos mantener distancias de seguridad apropiadas, como cuando comemos cuatro personas juntas en una mesa pequeña. A las dificultades de espacio se suman los estados en que nos encontramos algunos de nosotros: no todos llegamos a comprender que no se debe tocar, besar o abrazar a los demás, situarse juntos en las filas… No todos somos conscientes de la importancia del correcto lavado de manos o de las normas higiénicas para toser o estornudar que ahora son tan importantes. Aquí gran parte de usuarios consumen tabaco o café; no es difícil ver a algunos compartiendo con otros su cigarrillo o su vaso de café. Definitivamente, no todos somos conscientes del riesgo…

Así vivimos, a merced de lo que otros deciden por nosotros y de lo que otros hacen, en un entorno en el que nuestro propio autocuidado se hace difícil (hace unos días, por ejemplo, un usuario estornudó sobre la mesa donde yo estaba comiendo). Y sí, vivimos también a merced de la suerte.

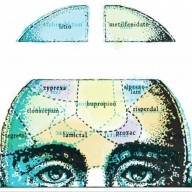

Estoy confinada por el estado de alarma, y confinada en un centro psiquiátrico, y confinada en una imposibilidad de decisión, y confinada con mis cosas en un armario, y confinada en mis problemas… A modo de muñeca matrioshka son mis confinamientos, uno dentro de otro. Mi suerte es tener un patio al aire libre al que poder salir a respirar en el horario determinado. Soy consciente de que muchas de las personas actualmente confinadas en sus casas sólo tienen ventanas a un patio interior desde el que no se ve el cielo.