Ocho años después de comenzar el «tratamiento» para un «trastorno alimentario», comía peor que nunca. Sin embargo, tres años después de dejar ese «tratamiento», la comida es un placer, no un problema. Es curioso, ¿verdad?

Empecé el «tratamiento» por voluntad propia, porque estaba desesperada por sentirme mejor. Había pasado la mayor parte de mi adolescencia sin comer o comiendo en exceso, y ya estaba harta. Cuando a los 17 años me mandaron a un psicólogo porque tenía problemas para escribir redacciones, me sentí condenada a confesar. Había estado ocultando la verdad, como un criminal contra mi propia salud. No quería ser una enferma, una trastornada, una paciente. ¿Quién en su sano juicio lo quiere ser? Sin embargo, seguía leyendo en Internet que resistirse a la ayuda demostraba tener un «trastorno alimentario». Bueno, no iba a engañarme a mí misma como esas otras chicas que no podían admitir su crimen. Fui lo suficientemente inteligente como para ver que entregarme era lo más sensato.

Con el corazón en la boca, le dije al psicólogo: «Creo que tengo un trastorno alimentario».

Se levantó lentamente, se dirigió a su estantería y sacó un grueso libro encuadernado, que ahora sé que es el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 4ª edición. Buscó en el índice y luego hojeó la portada.

«Rechazo a mantener el peso corporal en un nivel normal», leyó en voz alta. «¿Eres tú?»

Esto había tomado un giro extraño. Me sentí ofendida. Había reunido todo el valor que tenía, ¿y él me estaba interrogando, utilizando una especie de enciclopedia? Steve Gantz decía que el acto de diagnosticar es una ruptura de relaciones entre dos seres humanos. Yo era tanto el diagnosticador como el diagnosticado, y el psicólogo desde luego no se estaba relacionando. Me envió a la terapeuta del piso de arriba, que se ocupaba de los trastornos alimentarios. Me dio una hoja descolorida que describía cómo era un «patrón de alimentación normal» (tres comidas y dos meriendas, nunca con más de tres horas de diferencia, aparentemente) y murmuró algo sobre que mi madre probablemente interfería demasiado.

Pero empecé a leer por mi cuenta. Pedí todo lo que pude encontrar sobre «trastornos alimenticios» en Amazon. La jaula de oro, de Hilde Bruch; La experiencia anoréxica, de Marilyn Lawrence; Anorexia: The Wish to Change de A.H. Crisp et al. Getting Better Bit(e) by Bit(e) de Ulrike Schmidt y Janet Treasure. No sabía que se trataba de textos psiquiátricos y no científicos, y que las elevadas tasas de mortalidad que repetían (aparentemente, la anorexia es el «trastorno psiquiátrico» más mortífero) podrían indicar la desesperanza del «tratamiento», no la urgencia de someterse a una intervención de inmediato.

Me veía a mí misma como la típica chica que tiene problemas con la comida: de desarrollo tardío, de alto rendimiento, complaciente y cooperativa. Los «delirios de grandeza» eran otro rasgo de la lista. Mi mejor amiga y yo nos habíamos pasado la infancia inventando historias, en la mayoría de las cuales éramos reinas. A los 17 años, al diagnosticarme, mi imaginación era una prueba más de que tenía un «trastorno alimentario».

Así que me propuse convertirme en lo contrario de todo lo que describían esos libros. Decidí perder la virginidad. Lo hice, con un desconocido al que nunca volví a ver. Al día siguiente, me sentí orgullosa de poder tachar «inmadurez sexual» de mi historial. Intenté dejar de soñar con lo que podría llegar a ser (delirante) y traté de dejar de pensar (sobreintelectualización). Me tomé un año sabático y viajé, sola, al otro lado del mundo. Esto me ayudaría a ganar independencia, de la que aparentemente carecía. Me esforcé mucho por ser adulta, porque había leído en esos libros que el miedo a crecer caracteriza a las personas con «trastornos alimentarios». Mi año en el extranjero fue un desastre. Poniéndome en situaciones sólo porque eran «adultas», pero incapaz de protegerme, fui violada. Pensé que era mi culpa. No se lo dije a nadie, seguí adelante y volví a casa destrozada.

A través de lo que ahora veo como una gran fortaleza (aunque en el tratamiento, se veía como el lío central de mi vida antes de la «ayuda»), intenté olvidar la sensación de estar hundiéndome y retomar mi vida. Empecé la universidad. Trabajé en el extranjero y me fui de vacaciones con amigos. Pero en los momentos de tranquilidad, me sentía mal, contaminada.

Leí Affluenza, de Oliver James. Los rasgos que, según él, determinan una vida feliz -la autenticidad, el juego, la vivacidad- ¿los tenía yo? Uno de los capítulos se centraba en una adolescente con un «trastorno alimentario». En su penosa descripción de cómo su afán de superación la había «enfermado», me vi a mí misma. Mierda. Necesitaba un remedio profesional, como recomendaba James. Necesitaba ayuda.

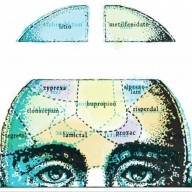

Ahora, uno de los mayores objetivos que tengo es hacer posible que un veinteañero en apuros, que busca ayuda, no encuentre el tratamiento psiquiátrico por defecto. Era el año 2009. El movimiento de la psiquiatría crítica tenía décadas de antigüedad. Sin embargo, como mujer joven, impregnada de los medios de comunicación, nunca se me había pasado por la cabeza la idea de que caracterizar el comportamiento infeliz como «enfermedad mental» no tiene ningún fundamento científico. Desde los cinco hasta los once años tuve una au pair que se había formado como psiquiatra. Fue la primera persona a la que llamó mi madre cuando le dije que necesitaba ayuda. Por supuesto, me remitió a una clínica psiquiátrica. Era el Camino, la Verdad, la Luz.

Después de una dudosa experiencia con un psicólogo (sobre la que escribí aquí), fui a que me evaluaran en una prestigiosa clínica de Londres. Le conté a la doctora mis problemas para comer, mi ansiedad y mi depresión.

«Bueno, la depresión se debe a tu bajo nivel de azúcar en sangre», me dijo.

Me sentí orgullosa de estar haciendo lo que ella quería, dejando claro que sabía que tenía un «trastorno alimentario». No iba a tener que luchar para que lo aceptara, como esas otras chicas tontas.

Me envió a la nutricionista de la clínica. En 30 minutos, la señora elaboró un plan de alimentación diario. Debía seguirlo a toda costa. El desayuno era un bol de cereales seguido de dos tostadas. El almuerzo era un sándwich. A las cuatro de la tarde debía tomar una barrita de cereales. La cena era carne, arroz y verduras. Tres veces a la semana podía tomar postre. Se recomendaba un tentempié antes de acostarse (25-30 g de frutos secos). El alcohol sólo se permitía en cantidades muy limitadas porque «puede aumentar el riesgo de que te des un atracón», según el folleto que me dio la nutricionista, Working Towards Healthy Eating, de Kate Trotter, elaborado por el NHS South London and Maudsley Trust.

En ese momento, ya me había mudado de la residencia universitaria y vivía con mi madre. La nutricionista me dijo que sería más fácil dejar que mi madre me sirviera la comida. Así sería menos probable que tomara demasiado o muy poco. Me dijeron que saltarse los tentempiés también aumentaba el riesgo de darse un atracón, porque podía hacer que el azúcar en sangre bajara demasiado. (Durante el tratamiento, un nivel bajo de azúcar en sangre precipita los atracones). La clínica me inculcó tal terror a los niveles bajos de azúcar en sangre que, cuando me fui de vacaciones con amigos, llené mi maleta de barritas de muesli. Una cena a las 11 de la noche bajo el cielo del sur de Francia se convirtió en Un Problema, porque el plan de alimentación tenía dificultades con la espontaneidad, el caos y la alegría.

Aprendí el peso en gramos de las «raciones típicas» de pan, pasta, carne, pescado y grasa. Me enorgullecí de comprar alimentos envasados que no había comido durante años. Comenzó una autoalimentación forzada. Me llené de cosas que me repugnaban, en nombre de la salud. Elegí deliberadamente cosas que me parecían asquerosas, como las baguettes blancas del supermercado rellenas de mayonesa de huevo. Comerlas era la prueba de que estaba superando mi asquerosidad por la comida.

Por aquel entonces, mi hermano mayor rechazaba el enfoque del modelo médico para la psoriasis (esteroides de por vida) y curaba su piel mediante la nutrición. Hacía comidas orgánicas a base de verduras, cereales y pescado. Sin gluten, sin lácteos, sin alimentos inflamatorios.

La clínica me enseñaba que restringir era malo. Sin embargo, aquí estaba mi hermano, deleitándose en la restricción, evangelizando sobre cómo determinados alimentos le ayudaban. Decidí que era peligroso. Podría despertar mis viejas creencias de que algunos alimentos eran malos. Para estar sana, tenía que comer tartas y pasteles. No podía almorzar ensalada.

«Para mantener el nivel de azúcar en sangre estable, debe incluir alimentos con almidón la mayoría de las veces que coma», decía el folleto de la clínica.

Quedé con mi hermano para comer en un restaurante vegano de prestigio. Pidió muchos platos de verduras interesantes. Busqué lo más rico en almidón del menú, que era pasta con setas. Le tomé la palabra a la clínica.

Aprendí a buscar lo contrario de lo que quería. Aprendí a privarme del placer, más de lo que lo había hecho antes. Lo hice porque creía que la salud sería el resultado.

«No puedes intentar acertar con tu consumo de alimentos confiando en tus instintos», escriben A.H. Crisp y otros en su libro de autoayuda El deseo de cambiar. «Tienes que tomarte la comida en serio de una forma nueva. Necesitas comer con mucha regularidad, y de forma bastante repetitiva. Por esta razón, en los planes dietéticos que siguen ofrecemos consejos bastante concretos. Lamentablemente, pasará un tiempo antes de que la comida pueda volver a ser simplemente placentera».

Las reglas tenían que ser lo primero. Si me equivocaba, era culpa mía por no seguirlas.

«Para evitar el hambre y el riesgo de comer en exceso, hay que comer sólo la cantidad de alimentos que el cuerpo necesita, con la frecuencia que lo necesita», decía el folleto de la clínica.

«Comer los alimentos adecuados, en las cantidades adecuadas y en los momentos adecuados, puede ser una verdadera ayuda para conseguir cierto control sobre una alimentación caótica. Probablemente tendrá que empezar a comer al menos cada 2 ó 3 horas, más o menos».

Ya no debía pensar en alimentos buenos o malos: eso era un desorden. Sino que tenía que comer los alimentos adecuados, en la cantidad adecuada y en el momento adecuado. Las reglas eran estructuralmente incoherentes.

Cada expresión de sentimientos a través de comer demasiado o demasiado poco se convirtió en una prueba más de que sólo las Reglas podían salvarme de mí misma. No me atrevía a no comer cuando no me apetecía, porque eso me haría que me diera un atracón más tarde. Cualquier desviación de mi tarea de mantener un nivel de azúcar en sangre estable me ponía en riesgo de autocastigo más adelante. Durante todos esos años, mi estómago nunca estuvo vacío. Los biólogos dicen ahora que el microbioma del intestino se comporta mucho mejor con un intervalo de al menos 12 horas entre las comidas, y que el ayuno puede ser enormemente beneficioso. Si hubiera pronunciado la palabra «ayuno» en esa clínica, me habrían dicho que me haría daño. Me habrían tratado como una rebelde.

Los profesores Treasure y Schmidt escriben en Getting Better Bit(e) by Bit(e): «El trastorno alimentario seguirá siendo tu talón de Aquiles durante el resto de tu vida y estará ahí para hacerte tropezar cuando menos lo esperes».

Ahora me da rabia que semejantes tonterías lleguen a la imprenta, y menos aún a la cabeza de personas que sufren. Pero en aquel momento, creo que su afirmación contribuyó significativamente a mi depresión. Me decían que efectivamente tenía una enfermedad terminal -que estaría presente hasta mi muerte- que sólo una vigilancia constante y consciente podría mantener a raya. Me sorprende haber tenido la fuerza para levantarme y seguir adelante, siendo adoctrinada con tal nihilismo ficticio.

Gestionar este plan de alimentación se convirtió en una ocupación a tiempo completo. No podía llegar a un evento social y comer como cualquier otra persona. Tenía que preguntar cuántos platos iban a venir, encontrar el almidón y asegurarme de que tenía suficiente. Si no lo hacía, suponía “un tropezón”.

Los hábitos que empezaron durante el tratamiento se afianzaron. Durante años tomé el mismo desayuno pesado, incluso en los días calurosos de verano. Cada vez que sentía hambre, tenía miedo de comer en exceso. Sólo me permitía comer a la hora de las comidas y de los tentempiés. Por lo tanto, en cada comida tenía que llenarme con la «cantidad justa» para pasar a la siguiente. Los ofrecimientos inesperados de comida por parte de los demás, y más aún si alguien ponía más en mi plato, me asustaban. La comida era un reglamento, una amenaza, un enemigo a las puertas. Si no podía hacer que una comida se ajustara a la composición prescrita por el plan de alimentación (almidón, proteína, grasa, verduras) -si un amigo servía un filete de pescado con ensalada, por ejemplo, sin almidón- era incapaz de funcionar. No sabía quién era ni dónde estaba. Me había desviado del plan de alimentación, que era lo único que definía mi identidad. Fuera de él, era incapaz de hablar. Nunca pude explicar eficazmente en la clínica (o más bien, nunca me escucharon explicarlo) el fenómeno de estar fuera de mí, de olvidarme de mí, cada vez que había que dejar el plan alimentario.

«Es como si mi mente se apagara», le dije a mi terapeuta. «Y me siento asustada y ansiosa».

«¿Has probado técnicas de respiración?», me preguntó.

Por supuesto, siempre había «tropiezos» («lapsus»), cuando no podía dejar de comer. En los primeros años, se lo contaba a mi terapeuta. Era la prueba de que la necesitaba, la justificación de mi identidad como paciente con un «trastorno alimentario». Juntos, concretamos que si la próxima vez yo tenía un comportamiento un poco más adecuado -si desafiaba mis pensamientos con más fuerza, o no me había dejado estar sola esa noche, o había comido más en la comida anterior- entonces estos “tropiezos” no habrían ocurrido.

«Cada vez que te sientas mal o actúes en contra de tus propios intereses, busca tus errores de pensamiento, los pensamientos que alimentan tu malestar», escriben los profesores Treasure y Schmidt.

El proceso con mi terapeuta de revisar estos «errores», de perfeccionar el comportamiento anterior, ocupó gran parte de nuestras sesiones. ¿Qué suerte tuve de contar con la ayuda de alguien (135 libras por hora) tan tranquilizador! Volver atrás en el tiempo de verdad que es un extraordinario ejercicio de alivio.

A medida que un año de consultas se convertía en dos y dos en cinco, cada vez le contaba menos a mi terapeuta sobre las veces que me excedía. Era vergonzoso; ¿no debería estar ya mejor? Nuestras sesiones se convirtieron en lugares donde tomaba cada decisión que tenía que tomar. Me había despojado tanto de la convicción en mis instintos y en mi capacidad para triunfar que necesitaba su asesoramiento para cualquier giro que tomara. Intenté demostrarle, en todo momento, que estaba organizando mi vida de acuerdo con la Salud. Nunca le conté el trabajo que suponía conseguir estar un día en calma: la hora diaria en la piscina, la cantidad exacta de avena en el desayuno, el puñado de opciones de almuerzo de Pret, la menguante gama de conjuntos que podía llevar.

¡Mi armario! Otra víctima de la clínica. Cuando llegué al «tratamiento» a los 21 años, me encantaba la ropa. Tenía mucha. Algunas eran bonitas, otras excéntricas, otras reveladoras. Mis brazos estaban llenos de pulseras. Siempre llevaba pendientes. Pero a medida que el régimen prescrito por la clínica se apoderaba de mis días -cuando aprendí a escribir por la noche exactamente cómo pensaba pasar el día siguiente-, el impulso que una siente, al vestirse, de elegir este par de pendientes en lugar de aquel; el vestido largo en lugar del corto; el pañuelo verde en lugar del rosa, empezó a sentirse como una peligrosa expresión de agencia que podría desbaratar mi incipiente voluntad de someterme. De todos modos, todo era frívolo. Me había aferrado a ponerme guapa como balsa salvavidas para salir del trauma. Ahora que había adoptado la identidad de alguien con un «trastorno alimentario», cualquier acción que retrasara la adopción de esa identidad -cualquier consuelo que no fuera el tratamiento psiquiátrico- era un enemigo de la Salud. El placer que obtenía al combinar la ropa, al acariciar las pestañas con rímel, podía ser despachado. No necesitaba otros consuelos. Tenía el tratamiento.

Durante los tres primeros años de terapia, viví con una sudadera gris y leggings. Dejé de llevar joyas. Se quedaron en mi tocador, en una pila inquietante y brillante. Cuando conseguí un trabajo y tuve que llevar ropa formal, elegí faldas hasta la rodilla y camisas sueltas. Hacía el mínimo esfuerzo posible. No sabía quién era cuando estaba guapa. Me recordaba a Antes del Tratamiento, y había aprendido en la clínica que aquella había sido una época de ignorancia, de desorden, de una fe equivocada en mi propia capacidad para ayudarme a mí misma. Había sido una adolescente guapa. Pero a los 24 años, tenía la piel mal (se había estropeado semanas después de empezar con el Prozac), no soportaba el maquillaje y me dolía que la gente me dijera «estás guapa». En el fondo, sabía que mi aspecto se iba al garete. Pero tuve que ignorar esa nostalgia en nombre de la salud, del mismo modo que tuve que ignorar las ensaladas que me ofrecía mi hermano, y elegir en su lugar la opción del almidón; del mismo modo que tuve que reducir cualquier sueño de ser autora, y buscar un trabajo fácil, porque había aprendido en la clínica que no podía soportar el esfuerzo y el estrés.

Mis veinte años se alargaron. Me pasaba los días huyendo de la ansiedad, sin saber cómo manejar cualquier emoción difícil, aparte de (irónicamente, después de años en tratamiento) comer o hacer ejercicio. Tomaba antidepresivos desde los 20 años. Creo que fueron la causa de la inquietud constante de la que nunca pude librarme, pero eso es para otro capítulo. A los 27 años acepté un trabajo que no quería, alentada por mi terapeuta, y seguí viendo a un novio que no quería, alentada por mi terapeuta. He escrito en otro lugar sobre lo que sucedió después, pero en resumen: me quedé embarazada por accidente, aborté, me vi en una relación coercitiva y pasé un año deseando morir. Quedó claro que mi terapeuta no tenía ni idea de qué hacer. Todo lo que podía sugerir eran más antidepresivos y volver a casa con mi madre. Recordé la primera vez que la conocí hace tantos años. Había sido infeliz, estaba traumatizada y convencida de mi propia culpabilidad. Pero nunca, nunca había querido morir. A los 20 años, cuando mi madre me preguntó si alguna vez había pensado en acabar con mi vida, me sorprendió. Por supuesto que no. Era infeliz, pero sabía en mis huesos que debía haber una salida. Estaba empapada de literatura, por el amor de Dios: conocía las profundidades de la melancolía sobre la que se había escrito durante siglos. Tenía compañía en la desesperación. Sin embargo, después de ocho años de tratamiento, la esperanza estaba bien muerta.

¿Cómo es posible que tantos años de «ayuda», que han dejado una gran mella en la cuenta bancaria de mi padre, me hayan hecho comprender tan poco de mí misma que he creado esta existencia infernal? Al fin y al cabo, era cosa mía: el novio que odiaba, la rutina de cocina-natación-piscina-clínica, la compulsión de seguir una carrera que no quería. Me sentí impotente para cambiar todo eso. Me di cuenta de que no sabía nada de mí misma.

Todo lo que me dijeron sobre mi alimentación en esa clínica era ficción. Nada de lo que me recetaron lo «arregló». Hasta que no lo entendieran como una expresión significativa de sentimientos que no podía soportar, y no como conductas que eran el resultado de patrones de pensamiento defectuosos, seguiría expresando el dolor con la comida. En el psicoanálisis, abandoné la absurda farsa de las medidas que la clínica me dijo que «restablecerían una alimentación saludable». Empecé a ignorar los horarios de las comidas y los «tamaños de las raciones», la compulsión de incluir el almidón, la planificación y la preparación y los tentempiés regulares. Comía por puro placer. Ayuné sin miedo a caer en la sobrealimentación. Dejé de comprar barritas de muesli y empecé a preparar esos montones de verduras que había rechazado de mi hermano. Me emborraché en casa, sola, por primera vez, y por segunda vez, y por tercera vez, y seguí con pastas exquisitas y filetes y helados, sin comer nunca en exceso como me dijo la clínica que ocurriría. Me permití pasar hambre, para recordar lo que se sentía. Aprendí a no comer si no tenía ganas de comer. Aprendí que el mundo no se derrumba si me salto la comida, cosa que a veces ocurre. También aprendí que dos donuts seguidos no son un problema.

Llegué a este punto con la ayuda de un psicoanalista, que pronunció la frase «trastorno alimentario» como si fuera una pieza de ropa sucia, que había que arrojar lo más lejos posible. Nunca me castigó por no comer. Parecía desconcertado de que me obligara a almorzar cuando no quería hacerlo, sólo porque era la una en punto. Podía hablarle de las alegrías de beber vino, sin la posibilidad de que lo patologizara o advirtiera que estaba añadiendo el alcoholismo a la mezcla. Todo el lodo aburrido de la obligación y la enfermedad que antes rodeaba a la comida desapareció. Se evaporó en compañía de alguien que veía el diagnóstico de «trastorno alimentario» como la invención que es.

La verdad es que no sé qué demonios hacer ahora. Por supuesto que desearía no haber soportado los años de lavado de cerebro y mentiras en esa clínica. Pero tuve la suerte de salir. No sé cómo ayudar a otras personas a las que se les dice que su «trastorno alimentario» es una condena de por vida que requiere un control constante. Tengo mi voz y la usaré. Demasiadas biblias sobre ‘trastornos alimentarios’ pretenden ser hechos. Ya es hora de que se revelen como ficción.

Artículo traducido por la Redacción de Mad in America Hispanohablante y publicado originalmente en Mad in the UK el 9 de agosto de 2021.