Necesitamos reconocer la nobleza y el esfuerzo de sobrevivir cada día. «Hablamos sobre el suicidio como algo egoísta», me dijo un amigo hace unas semanas. «Pero eso significa que las personas que están suicidas pero luchan por vivir están haciendo algo increíblemente altruista, todos los días. ¿Por qué no hablamos de eso?».

A nivel social, rara vez, o nunca, reconocemos el ingente trabajo que las personas que lidian con la ideación suicida hacen para mantenerse con vida -un trabajo que realizan no para sí mismos, en su mayor parte, sino porque saben cuánto sus muertes afectarían a familiares y amigos. No hay demasiados recursos o ayuda disponible para aquellos que hacen todo lo que pueden para evitar el suicidio. En cambio, habituamente tratamos a los que están suicidas -como yo misma, a veces- como si fuesen moralmente deficientes por pensar en quitarse la vida como una opción.

En realidad es más bien lo contrario. Mantenerse vivo siendo una «persona suicida» es una de las cosas más altruistas que se puede hacer.

La mayoría de las personas solo vive, sin pensar en no morir. Para ellos, mantenerse vivos es una especie de músculo involuntario, que se expande y contrae en los momentos adecuados sin tener que poner atención a sus funciones. No tengo el privilegio de no pensar en ese músculo; Tengo que flexionarlo conscientemente, incluso cuando está agotado. Para ampliar la metáfora, incluso en mis mejores tiempos necesito una especie de marcapasos emocional, y mis malos momentos los paso desesperadamente tratando de encontrar algún tipo de soporte vital que se encargue de las funciones de ese músculo hasta que mi cuerpo esté lo suficientemente bien como para manejarlo por sí mismo.

Cada uno de mis días en estas épocas está lleno de un pequeño acto de vida tras otro, una cadena que con suerte me guiará hacia la noche y el sueño. A primera hora de la mañana me dedico a mis plantas, atendiéndolas delicadamente y haciendo todo lo posible para evaluar sus necesidades. Luego escojo una habitación o un área de mi casa para limpiar, tratando de construir un espacio tranquilo en el caos que es un apartamento de dos habitaciones que alberga a dos adultos, un niño pequeño y tres gatos. Escribo. Dibujo. Voy a una clase de yoga o a veces a una clase de ballet. Cuido a mi hijo. Cada una de estas tareas es, de alguna manera, hacer algo, dar forma a algo, crear o sostener la vida.

Probablemente estas tareas suenan agradables, y algunas veces, cuando estoy lo suficientemente bien, encuentro placer en ellas. Cuando no estoy bien, son tan costosas y agotadoras como el peor de los trabajos. Durante mis peores días, mantenerme con vida es un trabajo a jornada completa, tan difícil y exigente como estar sentada en un cubículo y pasar ocho horas respondiendo correos electrónicos pasivos agresivos. Excepto que no termina después de ocho horas, y no consigo irme a casa, porque ya estoy en casa y mi hogar es mi mente y todo lo que quiere hacer es morir.

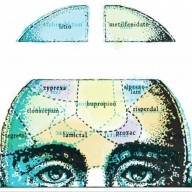

Además de la rutina diaria que he creado y que llamo «No morir», también busco ayuda en ámbitos más profesionales. Veo a un psicoterapeuta una vez a la semana, lo que implica una hora de arrastrarme, hablar y llorar partes de mi vida en las que preferiría no tener que volver a pensar nunca más. Veo a un psiquiatra cada dos semanas, visitas que convierten mi cuerpo en un laboratorio mientras probamos, combinamos y refinamos dosis de medicamentos destinados a reparar mi cerebro. Hasta el momento he probado casi todos los antidepresivos. Los mejores no me hicieron ningún efecto y los peores me enviaron a un estado de hipomanía de dos semanas en el que incluso los sedantes más fuertes no podían hacer que me durmiera.

Todo esto también es trabajo.

La psicoterapia es trabajo, no solo la sesión de una hora en sí, sino también las horas posteriores cuando, temblorosa y a cara descubierta por haberme quitado todo el maquillaje, trato de encontrar el camino de regreso a la vida cotidiana. Ver al psiquiatra es menos intenso emocionalmente, pero probar fármaco tras fármaco es trabajo: esperar y observar si habrá algún efecto secundario, soportarlos, ya que a veces son debilitantes en sí mismos y estar pendiente de cualquier pequeña mejora o falta de ella. Tengo una hoja de cálculo Excel con todos los fármacos que he probado y lo que me hicieron, del mismo modo que en el pasado, cuando me dedicaba a las finanzas, tenía una hoja de cálculo de Excel para hacer un seguimiento de todos mis clientes.

Cuando era una adolescente joven y deprimida por primera vez, solía soñar despierta con ser hospitalizada: el silencio de las pequeñas habitaciones blancas con camas blancas y sábanas blancas, las amables enfermeras que te toman la temperatura y te cuidan con cariño, la completa y perfecta separación del temido mundo real. Varios viajes a la sala de urgencias psiquiátricas y convertirme después en una de las pacientes ingresadas en el hospital a mis veinte años, pusieron fin rápidamente a esas fantasías. Cada experiencia fue despersonalizante y humillante; en casi todos los casos me fui sintiéndome peor que como había entrado. Como escribió Amy Fife en un artículo para Broadly que probablemente he leído unas cincuenta veces desde su publicación, el hospital no es un lugar donde se pueda aprender a vivir. El hospital es el lugar donde vas a no morir.

Y ese es el quid de la cuestión, ¿no? Todo este trabajo que he estado realizando no ha tenido como objetivo aprender cómo vivir -un concepto tan extraño para mí en este momento como si me pidieran que averigüe cómo colonizar Marte- sino a no morir, que parece el nivel más bajo posible de estar vivo.

El otro día, un amigo y yo soñábamos con un lugar donde la gente podría aprender a vivir. Lo llamamos el «no-hospital», porque debería ser todo lo que un hospital no es: cálido, cómodo, amable, tolerante. Un lugar con esquinas llenas de mantas y almohadas donde puedas ir a llorar si lo necesitas. Un lugar con enormes bañeras calientes llenas de agua salada donde pudieras empaparte y leer y saborear bebidas ricas. Salas comunes donde las gente pueda estar junta si lo desea; habitaciones individuales donde las personas puedan ir si necesitan estar solos. Un lugar de reposo adecuado, donde las personas puedan recuperarse, descansar y sentirse cuidadas, eso es quizás lo que sería el «no-hospital».

Pero hasta que inventemos el «no-hospital» y comencemos a formar a las personas en cómo vivir, lo menos que podemos hacer es reconocer el enorme esfuerzo que se requiere para no morir. El suicidio ha estado en mi mente mucho últimamente, no solo porque he estado haciendo este trabajo, sino porque algunos fenómenos recientes provenientes de la cultura popular me han puesto cara a cara con lo poco que respetamos ese esfuerzo. A fines de marzo se produjo el lanzamiento de S-Town y Por 13 Razones, un podcast y una serie de Netflix que tienen el suicidio como tema central. A principios de mes, un librero en Massachusetts anunció que vendía una colección de materiales de Sylvia Plath, incluyendo cartas que había escrito a su antigua psiquiatra, Ruth Barnhouse -cartas tan personales que Barnhouse había reclamado durante mucho tiempo para quemarlas-, y registros de la estancia de Plath en 1953-1954 en el Hospital McLean. En relación a esto último, en lugar de sentirse consternados por la violación de la privacidad que representa la publicación de cartas que ninguno de los involucrados quiso publicar, o por que fuesen vendidos registros del hospital, la mayoría de los estudiosos de Plath están entusiasmados con el descubrimiento. Andrew Wilson, autor de un libro sobre la vida de Plath antes de que conociese a Ted Hughes, titulado «Mad Girl’s Love Song», fue citado en The Guardian diciendo: «Estas cartas parecen llenar ciertos vacíos en nuestro conocimiento, y parece que pueden arrojar nueva luz sobre el turbulento y controvertido matrimonio entre Plath y Hughes». Ni una sola vez cuestiona si tenemos derecho a llenar esos vacíos en nuestro conocimiento.

El debate sobre qué derecho tenemos a conocer los detalles sobre la muerte de Plath -y el debate más amplio sobre la ética de cómo y por qué hablamos del suicidio- es antiguo, pero S-Town agrega un nuevo giro. El podcast se presenta como una especie de serie documental sobre el suicidio de John B. McLemore, un excéntrico hombre de mediana edad de la pequeña ciudad de Alabama. Un hombre que contactó con la radio, pero que claramente no podría haber sabido que la historia resultante de las entrevistas que le hiceron sería sobre su propia muerte. Las entrevistas con McLemore tenían la intención de ser parte de un podcast sobre un asesinato local y su presunto encubrimiento, un asesinato que resultó no haber sucedido en realidad. Después de la muerte de McLemore, el presentador y productor ejecutivo Brian Reed reutilizó ese material como el trampolín para una investigación sobre el suicidio de McLemore, su vida y los polvorientos esqueletos que Reed pudiera desenterrar del armario de McLemore.

Los derechos que se atribuyen sobre la historia de McLemore, no solo el propio Reed, sino por literalmente decenas de millones de personas que escucharon el podcast, son asombrosos. McLemore nunca aceptó que detalles increíblemente íntimos sobre su vida o muerte se emitieran en una de las cadenas de radio públicas más respetadas, y sin embargo, Reed da por hecho que tiene algún tipo de derecho periodístico a compartir esta historia. No solo eso, sino que Reed pasó meses persiguiendo y entrevistando a cualquiera que pudiera conocer a McLemore, aparentemente haciendo todo lo posible por desenterrar detalles sobre la vida de McLemore, que estaba muy claro que él habría preferido callarse. En un momento dado, Reed incluso comparte una información que McLemore le había pedido específicamente que no registrara; él racionaliza esta traición a la confianza de McLemore diciendo que McLemore ahora es una «lombriz» y ya no puede ser dañado por la historia que se publica. Este es el podcast que el New York Times elogia por trascender su género y que ha ganado los aplausos de gran parte de la crítica periodística.

Cuando se le preguntó esta semana en una entrevista con The Advocate qué creía que pensaría McLemore de S-Town, Reed dijo: «Estaría entusiasmado y emocionado». Pero es difícil imaginar a un hombre entusiasmado y emocionado por que los detalles sobre su vida que había pedido explícitamente que no se compartieran estén siendo escuchados por millones de personas.

Si las últimas semanas me han dejado una cosa clara, es que nuestra cultura trata las narraciones sobre el suicidio como algo que no pertenece a las personas que las viven (o mueren), sino que es algo que todos pueden consumir. Como si al suicidarte perdieses todo derecho a la privacidad, a la autonomía, a los secretos que has luchado toda tu vida por guardar.

¿Quién es egoísta, entonces? ¿Las personas que pasan todos los días luchando contra el impulso de morir? ¿O a las personas que obtienen algún tipo de placer voyeurista al leer los registros de un hospital de una mujer muerta?.

En un mundo perfecto, podríamos tener los «no-hospitales» y otros espacios seguros para las personas suicidas, y eliminaríamos la vergüenza y el estigma del suicidio que impiden que las personas podamos hablar abiertamente al respecto. Pero como eso no es así, es importante que al menos reconozcamos que las personas que lidian cada día con sus ideas suicidas están haciendo mucho más trabajo para mantenerse con vida de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Hacer ese trabajo debería hacerte objeto de más respeto y admiración, no de menos.

Anne Thériault es canadiense y escribe habitualmente en distintos medios de comunicación generalistas sobre depresión, su contacto con el sistema de salud mental y sobre el suicidio. Este relato es una traducción íntegra realizada por los redactores de Mad in America Hispanohablante de uno de sus textos publicados en el mes de abril de 2017 en el magazine digital The Establishment.