El texto que reproducimos a continuación fue recibido en el correo electrónico de la Redacción de Mad in América Hispanohablante. La persona que lo ha escrito ha pedido expresamente no revelar su nombre.

No escribo desde el lado de la locura, ni desde el de la profesional. Escribo desde el otro lado: el de la hija, la pareja, la amiga de una persona loca, o que ha enloquecido alguna vez. Intento no escribir para desresponsabilizarme, victimizarme, o recrearme en la locura ajena, peligros éstos al acecho en cada momento, sino para poner en común sentires que a lo mejor también te han atravesado a ti. ¿Para qué? En parte para liberarme de un peso que arrastro hace tiempo, pero sobre todo porque creo que, de haber oído en las palabras de otra persona algún eco de lo que me pasaba a mí en los momentos más críticos de mi relación con la locura, éstos se me habrían hecho más llevaderos.

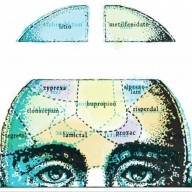

No quiero escribir algo impúdico para con las personas implicadas, ni para conmigo, y una confesión autobiográfica ordenada acabaría siéndolo. Pues intentaré meter en algunos fragmentos las emociones en las que me he enredado a lo largo de estos años, sin contextualizarlas. Poco importa el contexto exacto. El general ya lo conoces: es el de la impostura biologicista, de la reducción de la complejidad de la vida a unos indicadores miopes, de la mercantilización del sufrimiento. También es el de nuestra incapacidad de tolerar el dolor ajeno, de la fragilidad de nuestros refugios, de nuestro miedo a lo extraño y a la ausencia de respuestas sencillas.

*

Cuando mi compañero se brotó, sentí miedo. Puro miedo. No tenía idea de que le pudiera pasar algo así. Todavía no tenía una visión crítica del discurso dominante acerca del sufrimiento psíquico. Me creía el cuento biologicista, me lo creía todo. Frente al miedo que mi pareja sentía por el televisor, sus conversaciones con Buda, su convicción de que alguien le estaba espiando, sus gestos extraños y su mirada exaltada, sentí que de la noche a la mañana había dejado de ser él, y que, aun así, seguía siéndolo. Por aquel entonces estaba escribiendo mi tesis doctoral sobre literatura fantástica, y parte de mi investigación se basaba en el sentimiento del unheimlich analizado por Freud en relación al relato El hombre de arena de Hoffmann: una sensación de inquietante lejanía dentro de lo cercano, de alteridad dentro de lo más conocido y familiar. El monstruo dentro de tu propia casa. Sólo entonces, al lado de mi chico brotado, supe lo que Freud había querido decir. Y lo que en lo académico me había parecido estimulante y en lo literario bellísimo y fructífero, en lo vivido se me reveló por lo que era: aterrador.

*

Quería a mi novio e hice todo lo que pude para cuidarle bien: me pasaba horas masajeándole la espalda (el haloperidol en dosis muy elevadas le dejaba rígido como un zombi), le acunaba la cabeza, intentaba reírme con él de nimiedades y mitigar su angustia como podía. Pero dentro de mí le temía. Mi pareja nunca tuvo la menor agresividad ni hacia mí ni hacia otras personas durante su crisis. Más bien él estaba aterrorizado. Pero yo tenía miedo a que me matara, porque esto es lo que nos han enseñado en la tele, en el cine, y gritado desde los periódicos una y otra vez. Dormía al lado de un desconocido, cuyos actos sentía que no podía prever. Tenía miedo y mi miedo me daba vergüenza.

*

Cuando volvimos a ver al psiquiatra, un tiempo después, éste le dio la opción entre reducir la medicación para luego dejarla, o tomar litio durante el resto de su vida. Él optó por lo primero: dejó las pastillas al día siguiente (sin discontinuar) y se negó a tomar litio, teniendo claro lo que no quería para sí. Yo por fuera me alegré, pero por dentro temí, y temí, y temí. La química, tal y como nos lo había explicado el doctor, me prometía que algo tan espantoso no volvería a pasar (sólo había durado un mes y medio, y seguro que hay experiencias mucho más duras, pero era lo peor que yo había vivido hasta ese momento). La química parecía regalarme un simulacro de tranquilidad a un precio que yo desconocía pero tampoco me esforcé por averiguar. Por suerte, mi pareja no pidió mi opinión y tomó su decisión sin vacilar.

*

Su extrañeza durante el mes de crisis había penetrado dentro de lo que yo sentía como «nosotros/as» y lo había hecho añicos. Yo no quería atravesar con él su locura. No consideraba que su locura fuera una parte de él. Quería que volviera el chico al que conocía y ése otro desapareciera para siempre. Pero no había un él y un otro, y lo que yo pretendía era imposible. Algunos meses después se recuperó: había «vuelto», y aun así yo seguía viéndolo distinto. En realidad, la que no podía volver del largo viaje en el que se había ido alejando cada vez más, era yo.

*

Mi amiga me atraía irresistiblemente, como si tuviera un imán escondido debajo de la lengua. Estaba un poco loquilla. Su inteligencia extraordinaria e imaginación arrolladora me tuvo embelesada durante meses, después de conocerla, y a veces aún me puede. Hablar con ella expandía las posibilidades de lo que se podía pensar y decir en voz alta, naturalizaba lo absurdo y lo poético que palpitaba en mí empujando para salir. Me permitía coquetear con los límites -llevada de la mano del whisky- sin sobrepasarlos. Sin embargo, la noche en la que su locura avanzó sola por derroteros donde yo ya no la podía seguir, y ella me dejó muy atrás, una chiquilla de 20 años con la mirada imbécil y ganas de un poco de normalidad, esa noche quise echarla de mi casa y, frente a su negativa, la dejé en el descansillo delante de mi puerta. Ella fuera toda la noche, acurrucada contra mi puerta, y yo en mi cama, durmiendo. Porque sí, esa noche pude dormir.

*

Muchos años más tarde, la pareja que tenía en ese momento, con la que llevaba algo menos de dos años, no pudo aceptar mi decisión de dejarlo y se hundió en una depresión profunda y autodestructiva (alcohol). Durante el año y medio que duró esa situación, no pudo evitar enviarme muchos mensajes telefónicos casi a diario, en los que alternaba o entremezclaba acusaciones, palabras inarticuladas, amenazas, súplicas, disculpas. Ese año y medio en mi vida marca un antes y un después. En ocasiones tenía miedo, de manera no del todo realista pero muy real, a que me intentara matar, pero lo que sentía las 24 horas del día era miedo a que se matara, como me lo prometía, o a que acabara muerto, lo cual habría sido perfectamente posible. En este caso, yo habría sido la responsable y tendría que cargar con la culpa durante el resto de mi vida. Podría haber cambiado mi número de teléfono. No lo hice. Podría haber vuelto a mi país. Tampoco lo hice, a pesar de que nada en especial me atara a este lugar excepto él, y que mi vida se hubiera convertido en un infierno. Lo único que barajé fue tirarme por la ventana, pero no llegué ni a un tercio del valor suficiente para ello. Me creí lo que me decía, que de mí dependía su supervivencia, y accedí a hablar con él infinidad de veces, cuando no debería haberlo hecho. Fui incapaz de abandonarlo, y me quedé sosteniendo su locura y alimentándola con mis buenas intenciones, con mi miedo a la tragedia, con mi amor atragantado, con mi bondad tan perversa sin quererlo.

*

Durante muchos años he sentido la necesidad de saber si el diagnóstico de mi padre era acertado, si él era esquizofrénico o no lo era. Siempre tuve la sensación de que había sido todo un gran malentendido, que se había hecho un enfermo de una persona simplemente frágil, a fuerza de psicofármacos y lavado de cerebro. Si mi padre nunca había delirado, nunca había escuchado voces, me decía a mí misma, sólo había tenido celos obsesivos, y muy obsesivos por momentos, y épocas de mirada empañada y angustia profunda. ¿Estaba mi padre loco? Necesitaba saberlo. Quería blanco o negro, quería la univocidad de un rótulo o, por el contrario, un certificado de cordura que hiciera de mi padre una mera víctima del engaño psiquiátrico y sus fármacos iatrogénicos. Me ha costado entender que los diagnósticos son herramientas (de poder) que sirven más para mitigar la angustia de familiares y profesionales (y para muchas más cosas) que para orientar en la terapia. Me ha costado aceptar que no hay respuestas sencillas y que no hay blanco o negro sino infinitas tonalidades de gris.

*

La pregunta de qué persona podría haber sido mi padre, de no haber entrado en la trituradora psiquiátrica, me ha perseguido durante mucho tiempo. Cuando nací, él llevaba más de diez años tomando de todo, en cócteles incluso muy potentes. Ahora, muchos años después, aún sigue con neurolépticos y alguna cosa más. Ya van 50 años de consumo prácticamente ininterrumpido de drogas psiquiátricas. Desde hace dos años tiene demencia, con problemas de memoria muy severos, -consecuencia de su enfermedad psiquiátrica, nos aseguran los muy ciegos o muy sinvergüenzas- y hablar con él es aún más difícil que antes. Tengo la sensación de que no sé cómo es mi padre. Siempre lo vi bajo el efecto de alguna droga. De pequeña creía que era muy vago porque dormía muchísimas horas. Nunca me pareció inteligente, de hecho todo lo contrario, hasta que encontré un cuaderno con escritos suyos de la escuela secundaria, y flipé. ¿Qué habría pasado si no le hubiesen arrastrado a un psiquiatra por primera vez con 17 años por su carácter algo melancólico y enamoradizo? ¿o si se hubiese topado con algo de humanidad en su carrera de enfermo? ¿o si hubiesen existido, como ahora existen, grupos de apoyo mutuo? ¿Qué clase de padre habría sido? y yo, ¿quién habría sido, yo? Tener esta clase de pensamientos es natural, y me lo he perdonado en ocasiones, pero creo que hay que salir de ahí cuanto antes, para evitar quedarse atrapado/a en el vértigo, el nudo en la garganta, la queja estéril. Estoy aprendiendo a dejar de hacerlo, y a pelear por el presente, el mío y el suyo, para que sea lo más bonito o lo más soportable posible.

*

El hecho de que mi madre se siga enfadando a diario con mi padre – ¡y tanto! – por cuestiones ajenas a sus síntomas y relacionadas con su carácter me parece una muestra de respeto muy respetable, valga la redundancia. Mientras haya enfado, en mi casa no habrá lugar para el paternalismo.

*

Una pregunta, pensando en los actuales problemas neurológicos de mi padre, me retumba una y otra vez en la cabeza. ¿Quién tiene la culpa? O, si se prefiere otra palabra, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Su madre (una mujer sufriente, y muy mala, o mala por sufriente, quién sabe)? ¿Los psiquiatras que le escribieron una receta tras otra, sin apenas levantar la cabeza para mirarle, a lo largo de décadas? ¿Los que se opusieron a reducir los fármacos, haciéndola sentir a mi madre -que lo proponía- una inconsciente, una fanática, una inculta? ¿Él mismo, que no quiso pelear por su autonomía, o no tuvo las fuerzas para hacerlo? ¿Él, que no tomó casi nunca una decisión sobre sí mismo, que se acomodó en la tutela y en la etiqueta, él que se cabreaba con los psiquiatras a la vez que repetía la frase «Soy una persona muy enferma» a modo de un mantra que lo eximiera de toda responsabilidad? ¿Su mujer, mi madre, que le dedicó la vida entera, cuidándole lo mejor que supo, y mejor que lo hace muchísima gente, pero acabó haciéndole, sin ella querer, de madre, de enfermera, de columna de todo? ¿Mi madre, cuya bondad le impidió abandonarle en los peores momentos, salvádole la vida o, por el contrario, encerrándosela en una dependencia definitiva? ¿Yo, que durante muchos años no supe ver, no supe escuchar, no supe encontrar palabras que le pudieran llegar? ¿Yo, aplastada por el resentimiento por lo que a mí se me había quitado como hija o nunca había llegado a tener; paralizada por el miedo (injustificado) a su extrañeza, y a lo que le podría hacer a mi madre? Ninguna de estas respuestas vale, y todas ellas juntas llegan a delimitar un espacio de verdad, que es, por lo menos, la que me sirve a mí. No creo que buscar un culpable sea una buena idea. Una buena idea ha sido, para mí, coger toda la rabia que llevaba dentro e intentar hacer algo bueno con ella, aquí y ahora. Empezar a colaborar con este colectivo. Escribir esto.

***

Lo que he intentado expresar, desgranando estas contradicciones, dudas y miedos, es que nosotros/as tampoco (o sobre todo) sabemos cómo hacerlo. La familia, tal vez más que los/as amigos/as, puede hacer un daño enorme a quien está sufriendo en su mente y en sus afectos más profundos. Somos verdaderas minas explosivas, por el rol que desempeñamos, el lugar que ocupamos en la geografía sentimental de la persona afectada, y porque a menudo ésta no es sino la emergente de una red de vínculos que está, toda ella, «enferma». Nuestro deseo de cuidar puede acabar aprisionando al otro; nuestro amor puede terminar ahogándole, tiranizándole, enloqueciéndole. Nuestro miedo, por encima de todo, puede disparar el suyo propio. A veces el cuidado pasa por apartarnos de la persona querida, o incluso por desaparecer. La renuncia al otro (y a su amor por nosotros/as, al nuestro por ella, al lazo, o simplemente a la sensación sutilmente gratificante de ser imprescindible para alguien) es a veces el acto de más profundo cuidado que se puede realizar. Otras, cuidar puede significar estar ahí a pesar de todo, mantener, sujetar, no soltar. Entremedias: miles de formas de acompañar que deben ser pactadas, más o menos tácitamente, con la otra persona. Todo esto es muy difícil, sobre todo a falta de una demanda clara, cuando quien sufre no puede pedir, no sabe lo que desea, o simplemente ya bastante tiene con lo suyo como para aclararse respecto a la gente que le rodea.

Pero me parece importante no olvidar que la subjetividad de quien acompaña está en juego como la de la persona enloquecida, y en la experiencia de la locura ajena puede resultar afectada, herida, e incluso devastada. El caso es que no hay otra forma de cuidar que no sea desde la propia subjetividad. Considerar que existen técnicas eficaces en sí, aplicables desde una presunta impersonalidad profesional, me parece sencillamente ridículo. Incluso en una relación terapéutica formal entre desconocidos/as, la subjetividad de la terapeuta, con su bagaje de miedos, angustias, deseos, no puede quedarse fuera de la puerta. Es más, dudo mucho que pueda existir relación sanadora fuera de una relación de afecto, entendiendo éste en el sentido, amplio, de «me importa esta persona». ¿Qué enredo, no? El amor lo cura, y es a la vez el terreno más propicio para la locura.

¿Cómo estar al lado de una persona loca, entonces? Pues como lo hacemos en cualquier relación humana: a tientas, expresando con delicadeza lo que nos atraviesa, tratando de ponernos en la piel del otro sin salir de la nuestra, e intentando que no se nos olvide cuidarnos también a nosotros/as mismos/as, signifique esto lo que signifique.

Dice el estribillo de una canción que a mí me gusta mucho: «Es un superpoder / ser vulnerable». Pues eso.