En 2019, la editorial Círculo de Tiza recibió un manuscrito firmado con pseudónimo que daba testimonio de la realidad vivida por su autora: un abuso sexual sufrido desde que era una niña perpetrado por su padre. El testimonio, en palabras de la editorial, «empieza en la madurez de Marta, cuando los recuerdos de una infancia y adolescencia olvidadas irrumpen en su memoria con la misma violencia del trauma vivido».

Reproducimos a continuación el prólogo del libro, titulado «Invictus», que la editorial comparte en la web de promoción del libro, por el interés que tiene para arrojar luz sobre una correlación conocida en el campo de la salud mental y estudiada por autores como John Read en investigaciones como esta o esta, pero de la que pocas veces se habla con profundidad en los servicios de salud mental y en la sociedad.

Invictus

No soy un caso aislado. Así me lo confirman las estadísticas oficiales. Soy una de cada cuatro, esa que dice que el 25 % de niñas y el 16 % de niños en España son víctimas de abuso sexual infantil. Soy una de cada cuatro. Sí, has leído bien. Una de cada cuatro. También soy una de cada tres, formo parte del 33 % que lo sufre de manos de una persona del entorno familiar. También has leído bien: la mayoría de los abusos sexuales se cometen dentro de las familias.

Lo siento, pero las cifras no acaban aquí.

Soy una de cada dos, donde los casos no son aislados, sino repetidos y continuados. Aunque el 48 % lo olvida, lo relega a la parte más profunda de su cerebro para sobrevivir. Soy una de cada siete, los casos que se denuncian. En el momento en el que escribo, se presentan ocho denuncias al día. Pero yo soy parte del escaso 30 % de quienes consiguen llegar a juicio. Soy el número de una realidad macabra que nos rodea pero nadie quiere ver ni escuchar. Yo tampoco. Todos detestamos la mentira y la hipocresía, pero nos aterra la verdad. Por eso yo también me olvidé de mí misma.

Si estos números te asustan, no te preocupes, no te voy a hablar de ellos. Nunca me planteé escribir sobre las estadísticas del infierno. En primer lugar, porque hasta hace bien poco ni siquiera las conocía; pensaba que era algo que les pasaba a otras, casos aislados en galaxias bien lejanas. Solo ahora sé que el abuso se perpetra en las casas de mis vecinas, y también en la mía. Tampoco quiero hablar de números porque, aunque necesarios, de nada sirven los datos cuando en realidad son solo la punta de un iceberg opaco y silenciado, especialmente los porcentajes, que despojan de identidad y de historia.

Que abusen sexualmente de ti durante años es una muerte en vida, un jaque mate apenas has comenzado la partida. Te arrebata tu infancia y adolescencia de cuajo, y de la forma más violenta. Detiene el tiempo y la evolución. Borra de tu diccionario los términos inocencia y dignidad. Te arranca la palabra. Te condena a ser larva. No vives: te arrastras. Tu cuerpo es una cárcel con barrotes forjados de asco, vergüenza y culpa. Tus compañeros de celda son el miedo atroz a que te descubran, el terror a sentir cualquier tipo de emoción, el pánico a que vuelvan a tocarte de nuevo. Abandonas el mundo de las vivas, dejas de creer: querer y que te quieran quedan fuera de juego; dejas de estar, te catapultas fuera de cualquier señal de vida hacia un lugar ajeno y hostil que no te pertenece. Te lapidas a ti misma a diario como acto supremo de castigo autoimpuesto; si estás ahí, es por no evitarlo. Te deslizas y te camuflas entre la multitud como acto máximo de supervivencia. No queda otra. La vida no se detiene, ni siquiera para las cifras aplastadas.

¿Cómo he llegado entonces hasta este momento en el que decido escribir? ¿Este momento en el que me siento más viva que nunca, en el que escribo dejando atrás un campo de batalla, una cruzada en la que no te rebelas contra otro, sino contigo misma, contra esa otra Marta que yo creía ser? Esto lo sé ahora, después de encabezar durante mucho tiempo uno de esos bandos con una rabia ciega.

Dentro de toda tragedia, siempre hay espacio para la transformación. He llegado hasta aquí porque soy un número con suerte. Me gusta mi vida de ahora. Me gusta saber que lo he logrado. Me hace sentirme fuerte y a la vez frágil. Humana. Viva. De modo que sí, soy un número afortunado con un final diferente al que la teoría predice, al que las secuelas del abuso te condenan.

El mérito no es mío. Todo se lo debo a mi mente; al fin y al cabo, fue ella la que me salvó partiéndome en dos. Literalmente. Activó el mecanismo que llevamos incorporado los humanos para soportar el trauma ensordecedor. Estamos fabricadas para sobrevivir.

Amnesia.

Mi mente almacenó el horror y el sufrimiento en un rincón imposible de alcanzar por la memoria. Borré a la Martita que moría por las noches en su celda y viví la Marta que despertaba por las mañanas como si nada hubiese pasado.

Disociación.

Dos vidas. Dos Martas. Una ambiciosa a nivel profesional, viajando con la convicción absoluta de poder cambiar el mundo dedicándose a la cooperación internacional, con unos principios y valores inquebrantables. Y la otra: la niña rota. La rara, la mala, la fea, la sucia, la culpable de todo. Ambas separadas por la cabeza, unidas por la piel, habitando el mismo cuerpo, la misma cárcel. Ignorándose y odiándose desde el subconsciente.

Estrés postraumático.

¡Boom! Mi mente explotó después de treinta años de represión, de olvido, resquebrajando los cimientos de una vida disfrazada, arrebatándome el lenguaje de nuevo. Un estallido de recuerdos, de imágenes, de fragmentos de memoria esparcidos como las piezas sueltas de un puzle, despojándome de identidad de un plumazo: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es verdad y qué es mentira?

El abuso infantil es algo inconcebible. Queda fuera de toda capacidad de entendimiento. Todavía más cuando se trata de tu propio padre. Esa persona que tanto espacio ocupaba en mi vida. Mi héroe. La niña de papá.

Mentirosa, loca, enferma, fueron las palabras de mi familia. En cierto modo, los entendí. ¿Cómo me iban a creer si ni yo misma me lo creía? Simplemente no me cabía en la cabeza. Era incapaz de admitirlo. Toda una lucha entre la razón y la piel. Pero el cuerpo se obceca en decir la verdad. El cuerpo no borra las cicatrices, no miente, no olvida, no grita por gritar. Lo hace para ser escuchado. Este libro es prueba de cualquier cosa menos de olvido.

La reacción familiar fue de manual. Incredulidad, negación y lealtad en estado puro cuando el monstruo vive en casa. La familia pasó página —y de mí— ante la realidad abrumadora. Un sálvese quien pueda en toda regla. Tonto el último. En el desamparo, ante la inmensa nada, quedé enterrada bajo mis propias cenizas.

Transformación.

Ahora, hoy, después de un lento y desgarrador proceso que parece de ciencia ficción, siento que lo he conseguido. Por fin he cruzado el puente hacia el mundo de las vivas. Descubro todo como si lo viera por primera vez. Sin el «como si». Es un momento cumbre, el inicio de una vida. Todo un regalo. Y tengo ganas de estar aquí para mucho más que sobrevivir. Ahora también soy lo que sueño. A pesar de todo, a pesar de las estadísticas tatuadas para siempre, ahora soy la capitana de mi vuelo. Así que no quiero hablar de números, pero sí de un viaje. Hacia mí misma. Hacia mis entrañas y mis vísceras, hacia mi raíz. Que es lo mismo que una muerte a la inversa. No nos transformamos: morimos.

Escribir este libro es unir a las dos Martas, mis dos vidas. Es unir el final con el principio, sin cortes, para atisbar el recorrido completo. Sin memoria no hay cimientos que posibiliten ninguna reconstrucción. Son muchas las versiones de una misma historia, y narrar implica elegir una manera de contarla. Y esta elección a veces es sanadora. Por eso, este no es un libro sobre maltrato, ni abusos, ni violaciones, ni detalles morbosos. La protagonista de este libro es la vida. Con todo lo que da, con todo lo que quita. Aquí viajo en el tiempo, del antes al después, del pasado al presente y al revés, hasta llegar a un juzgado. Hasta llegar al ahora. No hay otra manera de explicarlo.

No tengo otra manera de encontrarme.

La estructura del libro imita mi experiencia fragmentada. Los capítulos pares te cuentan mi vida a medias, porque así es como yo la viví y recordé hasta mis treinta años. Es el periodo de la amnesia, la estación de un cuerpo silenciado, donde los abusos y violaciones que rompían mi cuerpo quedaron sepultados, lejos del alcance de mi memoria consciente, pero habitando todo mi ser. Contarte esos años ha sido un proceso de autorrevelación. Estos capítulos me ayudan, y espero que a ti también, a entender cómo seguí creciendo, sin saber cuál era la raíz de mi dolor. La obsesión, la necesidad suprema del amor denegado de inicio, el ser alguien, una persona querida y respetada, me llevó a construir una vida en paralelo a la muerte. He aprendido que el deseo de vivir esconde infinitas posibilidades de sorpresa: el miedo, la rabia y el dolor de verdad pueden llevarte a ser capaz de hacer cosas que jamás hubieses imaginado. En esos capítulos pares hay muchos viajes y vidas anónimas que me salvaron de una forma muy literal. Cada paso que di, cada decisión que tomé, manchada y manipulada por los hilos invisibles del terror y el desamparo, me llevaron a crecer en lugar de curvarme. Construí, sin saberlo, un escudo protector que luego me serviría para el lento y doloroso viaje de unión.

Los capítulos impares son mi viaje más largo. Hacia dentro. Cinco años durante los cuales escribí en tiempo real, tecleando, a medida que mi memoria explosionaba, lo que mi garganta no podía pronunciar. No fue una decisión consciente, era la única manera de darle forma al desahogo.

Así que este libro contiene dos historias, dos vidas. Escribir es hacer las paces conmigo misma. En palabras de Virginia Woolf: no puedo encontrar paz evitando la vida. Porque ella, la del antes, la otra, la niña, la rota, la víctima, soy yo. ¡Maldita sea! En este proceso de unión, te cuento mi historia porque creo que si hago público lo privado existe la pequeña posibilidad de que acabe arreglando lo que sigue fallando en mí. La vergüenza de admitir, de gritar bien alto que sí, que a mí también me pasó.

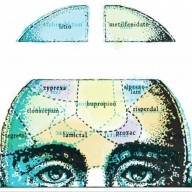

Durante mi viaje invertido, la psiquiatría y las pastillas me ayudaron a moverme en el tiempo y el espacio, a navegar entre la locura que salva y la cordura que ahoga; a aguantar lo insoportable, a sanar lo incurable, a denunciar lo inconfesable. «¡No te quedes callada, hay que hablar de ello!», nos dicen los gurús en sanación, los terapeutas de manual. Pues sí, hay que hablar, pero ¿con quién?, ¿cómo?, ¿dónde? ¿Dónde están los que escucharán con compasión y respeto?, ¿los que no te convierten en un número, en un archivo?, ¿los que no te cuestionan o te culpan por lo sucedido?, ¿los que se implican de verdad? «¡Hay que denunciar!», nos gritan los altavoces mediáticos, los políticos detrás de la barrera, la sociedad perpleja ante lo antinatural. ¡Qué valientes las que dan el paso! Pues sí, valientes y fuertes al exponerse en carne y hueso ante la maquinaria judicial. Los que gritan no te dicen que la justicia no es justa; nadie te habla de la violencia institucional a la que te expones, del sistema que protege al verdugo y cuestiona a la víctima. Y luego nos sorprende que no se denuncie. No quiero imaginar cuáles serían las cifras reales, los pelotones alistados, si se pudiese hablar de abuso y violación como hablamos de fútbol. Pero no se habla, se entierra bajo silencios sepulcrales en cuerpos que se arrastran y se camuflan entre la multitud. Víctimas y verdugos conviviendo en las mismas calles. Víctimas viviendo en un mundo de un dolor extraterrestre, verdugos disfrazados de personas cualesquiera.

Y yo escribo.

Escribo a pesar de la vergüenza, porque lo necesito. Y lo hago ahora porque hoy tengo el valor para mirar atrás, para ver lo que no quise ver, para poner palabras a lo que todavía me invade. Para soplar sobre los cráteres de lava en mi piel. Escribir es enfrentarme con mis monstruos, es sentir el dolor en el cuerpo de nuevo. Es sangrar cada línea al mirar atrás, hacia un trance, una catarsis que paraliza. Porque escribo desde la piel, desde las entrañas, desde mis pies, de pie.

Haber sufrido abusos sexuales durante años por parte de tu propio padre no te convierte en ninguna experta sobre el tema. Por eso no hablo como investigadora, ni en plural, ni en representación de nadie. El eje de mi relato es mi propia experiencia, porque se trata de romper el silencio.

Compartir esta experiencia contigo es un acto de sublevación, aunque no puedo evitar preguntarme aquí, así, públicamente, qué pensarás de mí si no has sufrido el infierno en tu piel, o qué etiqueta me colocarás, si es que lo haces. Me lo pregunto con miedo y pudor, porque también soy consciente de las otras estadísticas, las que me confirman que en pleno siglo xxi, en las sociedades occidentales, orgullosas de su progreso, se sigue juzgando, dentro y fuera de una sala judicial, a la víctima. El papel es un filtro entre mis palabras y tus ojos. Entre tu realidad y la mía.

En contra de lo que pensamos, lo que no se dice sí existe. Pero si no lo cuento, si no lo lees, no hay salvación posible. El silencio nos hace cómplices a todos. Para que las cosas cambien, la conciencia colectiva es tan necesaria como la individual. Para mí, el primer paso fue la aceptación y el reconocimiento. No hay otra opción: es ineludible contarlo, es necesario escucharlo.

No puedo evitar sentir recelo cuando te escribo, como si al hilar las palabras en las frases descubriese verdades ocultas, todavía guardadas en el inconsciente. Sigo sin fiarme de mi cabeza, traidora y salvadora; ¿habrá algo más ahí guardado que no haya recordado todavía? Lo descubro mientras escribo. Por eso, este libro es también mi punto y aparte. Es decirle a mi cabeza que aquí se acaba. Aunque al final de estas páginas solo queden puntos suspensivos. La historia continúa. El abuso no tiene un punto final.

Temo no poder abarcarlo todo, y tiemblo al pensar en poder hacerlo. Pero me empuja saber que no estoy sola, la emoción de la verdad, la justicia de dejar constancia. Porque esta no es solo la historia de un dolor y de una pérdida inconmensurable. También, y sobre todo, es una historia de libertad.

Estoy aquí, mi vida continúa. Esa es la verdadera victoria. Hago mío el verso del poeta Joan Margarit: cuando el joven que fuiste ya está muy lejos, el amor es la venganza del pasado.

Pienso ahora que tuve que ser lo que fui para llegar a ser quien soy hoy. Una..