A medida que aumentan las tasas de diagnosis, se desata un intenso debate en la psiquiatría. ¿Estamos viviendo una pandemia paralela, o estamos dando una respuesta racional a un mundo traumático?

Una tarde de diciembre de 2004, Samantha* salió de su casa en el norte de Inglaterra y caminó hasta el río cercano. Intentó no pensar en sus cinco hijos pequeños, solos en casa. Quería zambullirse en el agua; no sabía nadar.

Alarmada por la ausencia de su madre, la hija de Samantha de 11 años llamó al teléfono de emergencias y la policía la encontró en la orilla del río. La trasladaron a un hospital psiquiátrico, donde pasó cuatro días hecha un ovillo, llorando. Los servicios sociales ya la conocían: Samantha tenía un ex novio violento y había sufrido abusos de niña antes de ser acogida a los 12 años. Era difícil saber cómo ser una buena madre cuando ella misma nunca había vivido la experiencia de tener una.

Poco después, un psiquiatra, al que la autoridad local pidió que la evaluara, diagnosticó a Samantha un trastorno límite de la personalidad (TLP). El año pasado, Samantha me leyó el informe a través de Zoom. Para entonces llevábamos tres meses hablando. Era cariñosa y solícita – «Bueno, ¿cómo estás?», preguntaba siempre-, pero ahora su voz era dura por la rabia. El informe señalaba su «falta de sentido de la responsabilidad personal» y su «escaso control de los impulsos»; la acusaba de «fingir un trastorno mental durante su estancia en el hospital».

«¡Pero esa no soy yo, yo no soy así!», recuerda haberle dicho a su abogado, aterrorizada. Una trabajadora social le dijo que tenía que conseguir tener una mayor «estabilidad emocional». («Si pudieras cerrar los ojos por un segundo e imaginar que alguien se lleva a tus hijos», me preguntó Samantha, «¿cómo te sentirías?»). Pero el psiquiatra consideró que su trastorno era «intratable», y le quitaron a sus hijos.

Durante el juicio, el abogado de Samantha le sugirió que leyera el poema de Philip Larkin «This Be The Verse» («Te joden, tu madre y tu padre…»). A continuación, leyó Ellas te joden: cómo sobrevivir a la vida familiar, del psicólogo Oliver James. Pronto empezó a leer todos los libros de psicología y autoayuda que encontraba. Mientras hablábamos, uno de sus brazos desaparecía con frecuencia en su fondo de Zoom de flores de hibisco rosas y volvía a aparecer con otro libro. Considerada no apta para la terapia del NHS (Servicio Nacional de Salud de Inglaterra), comenzó a asistir a terapia de forma privada.

En 2015, diez años después de que le quitaran a sus hijos, un psicólogo le asignó un nuevo diagnóstico: trastorno de estrés postraumático complejo (TEPT). Esto confirmó lo que Samantha estaba comprendiendo por sí misma: no había nada malo en su personalidad, todos sus problemas podían estar relacionados con lo que le había sucedido. «Aunque fue un alivio, me enfadé mucho», me dijo. «Porque esa etiqueta [TLP] se utilizó para perjudicarnos a mí y a mis hijos. Destruyó nuestras vidas».

Para entonces, había recuperado el contacto con cuatro de sus hijos, que a menudo se habían escapado de sus hogares de acogida para estar con ella. Hacía campaña sobre la salud mental y coordinaba un grupo de apoyo mutuo. También se había unido a Twitter, donde es una creadora de opinión, y se metió en una conversación -bueno, una discusión al principio- con un psicólogo que volvió a trastornar su visión del mundo. ¿Y si el diagnóstico de TEPT complejo de Samantha tampoco era del todo correcto? Se había intentado suicidar, sí: ¿pero quién en su situación no se habría sentido desesperado? ¿Había estado alguna vez mentalmente enferma?

Samantha acababa de meterse en una de las disputas más feroces de la psiquiatría británica.

En los últimos meses ha habido una amplia cobertura de una crisis de salud mental que se está revelando. Las cifras del gobierno sugieren que, desde el comienzo de la pandemia, el número de adultos con depresión se ha duplicado hasta llegar a uno de cada cinco. También se han duplicado las derivaciones de niños: 200.000 menores de 18 años fueron derivados a los servicios de salud mental del NHS entre abril y junio de 2021. ¿Ha desencadenado la Covid una ola paralela de enfermedades mentales, o es este sufrimiento generalizado una respuesta natural a los meses de aislamiento, incertidumbre y recuento diario de muertes? El debate en psiquiatría es en parte una discusión sobre cómo abordar esta pandemia en la sombra: algunos sostienen que lo que parece una emergencia sanitaria se entiende mejor como infelicidad masiva.

La psicóloga que Samantha conoció en Twitter era Lucy Johnstone. Forma parte de un grupo de psiquiatras, psicólogos y pacientes británicos que rechazan la idea de la enfermedad mental. Sostienen que los diagnósticos son científicamente inválidos y perjudiciales porque patologizan reacciones comprensibles y dan a entender de forma errónea que hay soluciones médicas. «Enfermedad mental no es un concepto válido», me dijo Johnstone, en su lugar deberíamos hablar de «malestar mental».

Sostiene que el lenguaje medicalizado de los trastornos y los síntomas crea una falsa distancia entre los sentimientos de una persona y la causa de su malestar, ya sea un trauma, un abuso, la pobreza o incluso unas expectativas culturales poco realistas.

Johnstone, con cincuenta años y pico, con un estilo cortante y sin rodeos, se enfurece con frecuencia por la forma en que se habla de la salud mental (la propia frase puede provocar un gruñido: ella prefiere «sentimientos»). Después de que habláramos por primera vez por Zoom, me envió un enlace a un artículo que informaba del aumento de las enfermedades mentales entre quienes habían perdido ingresos durante la pandemia. El gobierno respondió afirmando sus planes de inversión en salud mental; la opinión de Johnstone es que se debe abordar el problema de fondo: la pobreza, no la enfermedad. Subraya que las personas en apuros merecen apoyo, pero que las enfermedades mentales no existen del mismo modo que las físicas. «Si se le dice a alguien, como un hecho establecido, ‘tienes un trastorno bipolar, tienes esquizofrenia, tienes un trastorno de la personalidad’, en realidad, se le está diciendo algo falso. Y eso tiene consecuencias para la identidad, la vida, la contratación de seguros y las relaciones. En cierto modo, es la mayor crisis de nuestro tiempo».

Johnstone creció en Lincolnshire y se describe a sí misma como un «ejemplo clásico» de alguien procedente de una familia estable de clase media que, sin embargo, fue profundamente infeliz de niña. Empezó a leer libros de psicología a los 12 años y estudió la materia en la Universidad de Oxford en la década de 1980. Allí se inspiró en el trabajo de antipsiquiatras como RD Laing, el icono contracultural de los años 60 que describía la locura como una reacción racional a un mundo insano. A lo largo de su carrera en el ámbito de la salud mental, Johnstone se ha enfrentado con frecuencia a colegas y compañeros. En Twitter, estos debates son ahora públicos.

El Reino Unido es, en muchos sentidos, un país pionero en materia de salud mental: cuenta con una activa comunidad de supervivientes (una red de pacientes actuales y antiguos), una historia de pensamiento radical y un sistema sanitario receptivo a los enfoques no médicos. También se ha visto envuelta en una amarga guerra cultural, entre los que quieren abandonar el modelo psiquiátrico de la enfermedad (los psiquiatras y psicólogos «críticos») y los que no.

Las redes sociales han dado voz a los pacientes, permitiéndoles comunicarse directamente con los profesionales. Pero también han alimentado una polarización feroz. Las figuras prominentes se acusan mutuamente de poner en peligro a los pacientes, de practicar la pseudociencia y de intimidar y hacer ciber-mobbing a sus críticos. Varios entrevistados me aconsejaron que no escribiera este artículo: el tema era demasiado controvertido, dijeron; nada bueno podría salir de patear este avispero.

El debate es intenso porque hay mucho en juego. No sólo se trata de profesionales que discuten sobre la validez de sus carreras, sino de personas que intentan dar sentido a los capítulos más oscuros de sus vidas. Hay quienes sostienen que la psiquiatría les ha obligado a someterse a tratamientos que alteran la mente y acortan la vida y les ha impuesto etiquetas estigmatizantes. Y hay quienes dicen que les ha salvado.

El modelo psiquiátrico de clasificación de enfermedades debe mucho a Emil Kraepelin (1856-1926). Contemporáneo de Sigmund Freud, pretendía crear una taxonomía de las enfermedades mentales del mismo modo que su hermano, un naturalista, podía clasificar los animales y las plantas. Kraepelin creía que todas las enfermedades mentales tenían un origen genético o fisiológico, y su Compendio de Psiquiatría (1883) se convirtió en el texto fundacional de la disciplina. Problemas como el desamor o el exceso de trabajo no eran la razón por la que las personas enfermaban mentalmente: eran sólo síntomas.

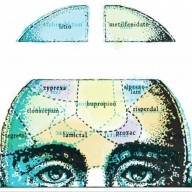

Desde entonces hemos hecho progresos decepcionantes en el descubrimiento de las bases neurobiológicas de muchas enfermedades mentales. Hemos encontrado explicaciones para enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson; pero ninguna prueba médica puede confirmar algo como la depresión o la esquizofrenia. En lugar de eso, los psiquiatras suelen basarse en lo que les cuentan sus pacientes o en lo que observan. Hacen los diagnósticos con referencia al Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ahora en su quinta edición (DSM-5), o a un libro de texto similar compilado por la Organización Mundial de la Salud, que agrupa los trastornos según grupos de síntomas. Los libros son deliberadamente neutrales en cuanto a las causas de los trastornos.

«Cuando usamos la palabra ‘diagnóstico’, la gente se imagina que estamos identificando una causa», me dijo el psiquiatra Sami Timimi. Timimi es miembro de la Red de Psiquiatría Crítica, que se fundó en Bradford en 1999 y ahora cuenta con unos 350 psiquiatras, la mayoría en el Reino Unido.

Identificar una causa no siempre es el objetivo de la medicina general (por ejemplo, una enfermedad como la migraña), pero a menudo es la meta: por eso, al presentar un dolor en el pecho, uno puede sentir alivio al saber que sufre un reflujo ácido y no un ataque al corazón. «Pero en psiquiatría, el diagnóstico es sólo un término descriptivo. Y es un término poco descriptivo. Así que no creo que podamos avanzar hasta que nos deshagamos de la frase ‘diagnóstico'», dijo Timimi.

Durante su formación, Timimi se fijó en el modo en que los médicos occidentales han exportado sus modelos psiquiátricos al extranjero; un británico-iraquí, observó cómo el campo estaba a menudo moldeado por creencias racistas y eugenesistas. Múltiples estudios han demostrado que en los países en desarrollo, donde la atención psiquiátrica es limitada, los pacientes a los que se les diagnostica esquizofrenia tienen más probabilidades de recuperarse completamente que los occidentales. Los investigadores especulan que esto puede deberse a las diferencias culturales: los habitantes de países como el Reino Unido tienden a considerar la psicosis como una enfermedad perturbadora y potencialmente para toda la vida. Cuando Timimi se especializó, eligió la psiquiatría infantil, porque en los años 90 no era habitual prescribir medicación o dar etiquetas diagnósticas a los menores de 18 años. Luego vio «con horror» cómo la psiquiatría infantil se medicalizaba también.

Cuando la gente dice que las enfermedades mentales son iguales a las físicas, a menudo lo hacen con buena intención: quieren decir que no hay que minimizar el sufrimiento mental. Pero consideremos las similitudes entre la depresión y la hipertensión arterial: ambas pueden estar causadas por el estrés y afectan de forma desproporcionada a quienes viven en situaciones de pobreza; el punto exacto en el que una presión arterial sana se convierte en insana es algo arbitrario, al igual que no existe un punto científico en el que la tristeza persistente se convierta en depresión.

La diferencia es que una máquina puede diagnosticar la primera, mientras que la mayoría de los diagnósticos psiquiátricos requieren un juicio subjetivo. Si alguien cumple todos los criterios de la depresión pero ha perdido un hijo, ¿se entiende mejor que simplemente esté de duelo? En 2013, el DSM-5 eliminó la «exclusión del duelo» para que los médicos pudieran diagnosticar la depresión a quienes estuvieran de luto

El hecho de que los psiquiatras discrepen con frecuencia es una prueba de esa subjetividad. Los pacientes con los que hablé que más se oponían al diagnóstico habían recibido múltiples etiquetas y podían recitarlas como una lista de la compra. «Bipolar, esquizofrenia, esquizofrenia resistente al tratamiento, psicosis, depresión psicótica», dijo una joven. «Luego, de repente, cambió a trastorno límite de la personalidad». Los diagnósticos le parecían insignificantes: cambiaban continuamente, pero ella era la misma.

El factor más complicado a tener en cuenta es lo que se siente cuando te dicen que tienes un trastorno mental. Como dice Timimi: «El objeto de estudio, que es la mente, no es el mismo que cuando se trata de un riñón. El riñón no se preocupa por el futuro. El riñón no me va a abandonar si leo los resultados del riñón». Observó que el lenguaje que utilizan los psiquiatras puede tener un gran impacto en la autopercepción de una persona: hay una gran diferencia, por ejemplo, entre que te digan que eres ambicioso y que te digan que sufres de delirios de grandeza.

El modelo psiquiátrico de la enfermedad nunca ha sido indiscutible, pero la influencia de los movimientos críticos ha fluctuado. Los antipsiquiatras de los años 60 y 70 desarrollaron sus ideas en oposición a la naturaleza opresiva de la psiquiatría de entonces, con sus terribles manicomios. A partir de los años 80 resurgieron los enfoques más biológicos. Una nueva generación de antidepresivos, como el Prozac, suscitó la esperanza de una «cura química»; el Congreso de EE.UU. declaró la década de los 90 como la «Década del Cerebro», invirtiendo miles de millones en investigación para solucionar los problemas de salud mental.

Los críticos actuales señalan el fracaso de esta investigación y el modo en que las sucesivas ediciones del DSM siguen ampliando el alcance del diagnóstico. El argumento contra la enfermedad mental es también un argumento contra la misión de la psiquiatría: antes sólo los más graves eran considerados enfermos mentales, pero si, como informa la organización benéfica Mind, uno de cada cuatro británicos experimenta un problema de salud mental en un año cualquiera, ¿estamos calificando mal las dificultades que supone vivir?

Cuando se publicó la última edición del DSM en 2013 (la próxima está prevista para marzo de 2022), se recibió con un fuerte rechazo, especialmente en el Reino Unido. La Sociedad Británica de Psicología (BPS), que cuenta con 50.000 miembros, condenó el diagnóstico en su conjunto. Lucy Johnstone redactó una «declaración de principios» de la BPS junto con otras diez personas, en la que exigía un «cambio de paradigma… hacia un sistema conceptual que ya no se base en un modelo de enfermedad».

Uno de los críticos más destacados del DSM-5 fue Allen Frances, el psiquiatra estadounidense que supervisó el desarrollo del DSM-4. En 2013, Frances publicó un libro titulado Saving Normal, en el que argumentaba que durante décadas el DSM (y las grandes farmacéuticas) habían impulsado una inflación diagnóstica galopante. (Escribió que había tratado de ser conservador al trabajar en el DSM-4, pero que sin embargo desencadenó «epidemias» de determinadas enfermedades: Los diagnósticos de TDAH se triplicaron a su paso; los de autismo se multiplicaron por 20; y, entre los niños, los de trastorno bipolar se multiplicaron por 40).

Sin embargo, Frances no tiene mucho tiempo para los psicólogos críticos, y tacha sus afirmaciones de «cosas de la imaginación sin fundamento en el mundo real». Cuando hablamos por teléfono, dijo que los defectos del DSM no son razón suficiente para abandonar el diagnóstico. Los psiquiatras necesitan estos criterios para ayudar a determinar si los problemas de un paciente son el resultado de una enfermedad física, dijo, o una reacción a drogas ilegales o recetadas, y para guiar el tratamiento.

No obstante, admite que el manual es una herramienta tosca: «No me fío de la gente que adora el DSM como una biblia. Es una forma reduccionista de ver las cosas. Como dijo Hipócrates hace 2.500 años, es más importante conocer al paciente que tiene la enfermedad que la enfermedad que tiene la persona», dijo. En opinión de Frances, sería mejor considerar la psiquiatría crítica como una posición complementaria y no como una contradictoria: «Conceptualmente, no hace falta ser un genio para decir que deberíamos tener un modelo que se sostenga sobre cuatro patas: biológica, psicológica, social y espiritual».

¿Cómo sería si abandonáramos la idea de enfermedad mental? En 2018, Lucy Johnstone y la psicóloga Mary Boyle publicaron un modelo que, según ellas, podría ofrecer una alternativa al diagnóstico: el «Marco de Poder, Amenaza, Significado» (MPAS). Desarrollado con antiguos pacientes, se basa en preguntas interrelacionadas, como: ¿cómo está operando el poder en tu vida? ¿Qué tipo de amenazas supone? En lugar de síntomas, el marco invita a pensar en «respuestas a las amenazas»; en lugar de trastornos, hay «patrones generales» de comportamiento.

Samei Huda, psiquiatra consultor escocés, me dijo que era «fantástico» que algunas personas encontraran útil el MPAS, pero que no creía que fuera un sustituto del diagnóstico. «No está preparado para el prime time», dijo, señalando la falta de pruebas y datos. «Todavía no tenemos suficientes pruebas de los problemas en los que puede ayudar, de su utilidad y de que pueda darnos información sobre los resultados».

El MPAS no excluye la medicación, aunque sí sugiere una actitud diferente ante los fármacos. En esto, Johnstone está influida por la psiquiatra británica Joanna Moncrieff, que critica ferozmente la forma en que se han investigado y vendido los psicofármacos. Cree que no debemos considerarlos como «tratamientos», sino como sustancias muy contundentes que pueden tener efectos útiles (como mejorar el sueño) junto a otros perjudiciales. En este sentido, se acercan más a una droga como el alcohol: unos cuantos tragos pueden aliviar la ansiedad social, pero a un precio.

La medicación sigue siendo un tema controvertido. La psicóloga estadounidense Nev Jones ha señalado que, dentro de las comunidades activistas, no es infrecuente el «pill-shaming» (avergonzar a alguien por el consumo de fármacos). Jones, que trabaja en la Universidad de Pittsburgh, sufrió un episodio de psicosis hace más de una década, cuando tenía veintitantos años y estudiaba un doctorado en filosofía, y le diagnosticaron esquizofrenia. Tardó años en recuperarse, pero cuando lo hizo, Jones decidió dedicar su carrera al estudio de la psicosis. Los profesionales de la salud mental parecían no comprender su diversidad y singularidad, pensó, y asumían que el mismo tratamiento funcionaría para todo el mundo.

Cuando hablamos a través de Zoom, le pregunté a Jones qué había ayudado a su recuperación. No dudó: «El empoderamiento». Lo peor de caer enferma había sido convertirse en una paciente psiquiátrica. «El problema no fue: ‘Tienes esquizofrenia, o tienes psicosis’… Lo peor fue perder todo el sentido de mi vida, todo el valor social. Y lo curativo era poder participar de conversaciones como un igual».

No era la primera experiencia con la esquizofrenia para Jones. También le diagnosticaron a un familiar, y durante gran parte de su vida no pudo comunicarse. A Jones le enfureció que quienes critican el diagnóstico y la medicación no tuvieran en cuenta los casos más intratables. «Hay que reconocer que existe un componente biológico. Estos pacientes no se fabrican ellos la desorganización extrema que los psiquiatras describirían como las características de un trastorno del pensamiento realmente grave».

Muchos psiquiatras estarían de acuerdo en que es un error concluir que la biología nunca es la causa subyacente de la enfermedad mental. Pero quizá lo que más daño causa es cuando un profesional impone su visión del mundo a un paciente. Algunos activistas me dijeron que tenían la sensación de que la psiquiatría crítica pasaba por alto (e incluso trataba con condescendencia) a las personas que encontraban útil un diagnóstico y un tratamiento médico; algunos temían que los debates académicos ignoraran los problemas más importantes a los que se enfrentan las personas en crisis: la discriminación, la pobreza, la lucha por acceder a cualquier tipo de atención. Algunos psiquiatras ya dicen que preguntarán a sus pacientes si les resulta útil un diagnóstico y seguirán su indicación. Lo que parece una cuestión científica -una investigación sobre la naturaleza de la enfermedad- podría ser, en última instancia, más una cuestión de poder.

Brett Lee, un joven mecánico de coches de Whitstable, sufrió una crisis mental hace seis años. Su comportamiento se volvió tan errático que sus padres y su hermana temían que fuera a ser internado. Un equipo de crisis de salud mental acudió a su casa varias veces, pero la llegada de extraños haciendo preguntas raras, garabateando en sus cuadernos, intentando que tomara pastillas, sólo alimentó la paranoia de Lee. Al cabo de unas semanas, fue hospitalizado en Canterbury.

Este hospital participaba en un proyecto piloto de Diálogo Abierto apoyado por el NHS, un enfoque pionero en Finlandia en la década de 1980. Es compatible con el diagnóstico y la medicación, pero también puede no utilizar ninguno de los dos. Los principios son sencillos: la persona en crisis, sus allegados y un pequeño grupo de personal de apoyo trabajan juntos para abordar el problema. El personal no habla de los pacientes en su ausencia, y en las reuniones se da la misma importancia a todas las perspectivas. Las investigaciones realizadas en Finlandia indican que las personas que reciben este tipo de apoyo pasan mucho menos tiempo en el hospital, necesitan menos medicación y tienen menos probabilidades de recaer.

En Canterbury, Lee conoció a Yasmin Ishaq, responsable de Diálogo Abierto del hospital. Ishaq ha trabajado como psicoterapeuta y trabajadora social durante 26 años, y ya no utiliza la palabra enfermedad en relación con la mente: prefiere «angustia». Dijo que se vio influída por personas como Johnstone, y por su propia experiencia en el cuidado de su hermano, que sufre graves problemas de salud mental. A Ishaq le enfureció que, cuando fue hospitalizado recientemente, el personal no la escuchara hasta que les dijo que era psicoterapeuta. Ishaq consideró que ser su hermana suponía tener una experiencia suficiente.

Ishaq invitó a Lee a participar en una reunión con su familia, un médico y un trabajador social. Juntos analizaron cuestiones como si Lee debía tomar la medicación: él se había mostrado reacio, pero su familia vio que las pastillas le ayudaban a dormir, y cuando dormía volvía algo del antiguo Brett. Le convencieron para que continuara. No buscaron un diagnóstico y evitaron palabras como «psicosis» o «paranoia». En su lugar, Lee habló de la ansiedad que tanto se había esforzado por ocultar y que le había llevado su adicción al trabajo. Cuando salió del hospital después de diez días, las reuniones continuaron, al principio semanalmente y luego con menos frecuencia a medida que Lee reducía su medicación y, durante los dos años siguientes, volvía a trabajar. Había días malos, pero se sentía más fuerte que antes. Le ayudaba saber que había sido el artífice de su propia recuperación.

Poco después de que se publicara el Marco de Poder, Amenaza, Significado, Samantha decidió aplicarlo a su propia vida. Era la primera vez que se animaba a contar su propia historia. Escribió sobre los abusos que había sufrido y sobre cómo había establecido «una relación de sumisión con un sistema psiquiátrico controlador para poder acceder a la ayuda». Una de las preguntas del MPAS era: «¿Cuáles son tus puntos fuertes?» Nadie se lo había preguntado. Ella escribió sobre su «inteligencia y resistencia», y su «hermosa familia».

Cuando hablamos, el nieto de Samantha estaba a menudo con ella. Nació en 2010, y recuerda que su hija se lo entregó cuando sólo tenía tres días. «Como me habían quitado a mis hijos, me aterraba la idea de apegarme a alguien o a algo. Pero él simplemente me miró y dijo ese pequeño ‘yap‘ y eso fue todo». Le enseñó a amar.

Samantha ya no cree en los diagnósticos y rechaza la idea de que tenga un TEPT complejo; reconoce que el trauma le ha afectado profundamente, pero también sus experiencias de desigualdad. Incluso campañas bienintencionadas como la Semana de la Concienciación sobre la Salud Mental la irritan: ¿no podríamos hablar en cambio de cómo los diagnósticos pueden perjudicar a las personas, me preguntó, al erigir barreras entre los «enfermos» y los «sanos»?

Clínicamente vulnerable, Samantha apenas salió de casa en los primeros 18 meses de la pandemia, y cuando lo hizo, a menudo se sintió ansiosa. Sigue hablando frecuentemente con su terapeuta, pero ahora utilizan un lenguaje diferente. «No tengo síntomas», me dijo. «Soy una persona normal que responde y reacciona de forma comprensible. Me hace sentir humana de nuevo».

*Algunos nombres han sido cambiados.

***

Articulo originalmente publicado en New Statesman, el 9 de febrero de 2022.