Escuchar el delirio sin juicio y con seriedad. Este texto habla de la experiencia de acompañar a pacientes psiquiátricos que, entre pasillos desiertos y maltratos sistemáticos, encuentra respuestas en la poesía.

Cuando comencé la formación para convertirme en acompañante terapéutico tenía un solo objetivo en mente: reducir la violencia contra los pacientes psiquiátricos. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, yo misma me convertí en agresora. Sentada en mi escritorio, criticaba las conductas de aquellos que encerraban a otros pero cuando traía la bata puesta e ignoraba a los pacientes —describiendo su discurso como un “delirio”— no hacía más que reproducirlas. Afortunadamente, una aliada me indicó el camino correcto: la poesía.

El acompañamiento terapéutico (AT) es un oficio relativamente nuevo que surge principalmente de la teoría psicoanalítica. Un acompañante facilita el paso a través de las distintas etapas de un tratamiento específico. Su objetivo es crear un vínculo que reproduzca la relación que existe entre el mundo sociosimbólico y la persona diagnosticada. Se distingue de otras profesiones como las llamadas “sombras” porque no tiene un carácter policiaco. El acompañante no cuida a nadie ni mantiene ningún orden, simplemente hace eso: acompaña a otra persona.

Decidí convertirme en AT precisamente porque creí que si alguien necesitaba ser acompañado, yo podría ser una buena compañía. En aquel entonces me encontraba escribiendo una tesis de filosofía cuyo tema era “el delirio”. Aunque hablar de este tema poco explorado en el ambiente académico era una forma de crear conciencia sobre los diagnósticos psiquiátricos, llegó un momento en el que la teoría dejó de ser suficiente. Si realmente quería que algo cambiara iba a tener que pararme de mi escritorio.

Me contactaron con una analista y profesora muy brillante que supervisaba a los alumnos de psicología de una universidad privada que hacían acompañamiento en un hospital psiquiátrico, también privado, al sur de la Ciudad de México. La profesora accedió a dejarme hacer las prácticas con el grupo con la condición de que fuera seria, que mi motivación fuera una verdadera inquietud intelectual y social (y no una morbosa) y que, pasara lo que pasara, jamás me atreviera a usar el verbo ayudar en el proceso. No había razón para ser condescendientes.

La formación fue dura y esencialmente práctica: se aprende a ser acompañante terapéutico siendo acompañante terapéutico. La casuística es una de las premisas fundamentales. Cada paciente es distinto y por lo tanto requiere de atención personalizada. Otra de las grandes premisas es la prueba y error: particularmente en este oficio, la herramienta principal es la experiencia.

Así, poco a poco fui descubriendo que algunos aspectos del acompañamiento terapéutico se me facilitaban y que otros me resultaban placenteros. Pese al sórdido escenario, adoraba saludar por la mañana a los pacientes que habían pasado muchas horas en soledad y nos recibían con entusiasmo. Sentía una gran satisfacción al término de las actividades en grupo, cuando el salón multiusos se llenaba de sonrisas. Me complacía infinitamente saber que el día les parecería más corto gracias a nuestra visita y que al menos por unas tres o cuatro horas, su monótona rutina, que consistía fundamentalmente en dormir, fumar y merodear sin rumbo por las instalaciones, se volvía un poco más tolerable.

Alguna vez sentí temor: si alguien gritaba muy fuerte o tenía una reacción violenta, por ejemplo. Aunque sabía que estas actitudes probablemente habían sido catalizadas por la brutalidad y el maltrato: regaños injustificados, ataduras a camas, terapias electroconvulsivas e incluso lobotomías –todas eran prácticas que prevalecían en este sitio– a veces no podía evitar construir juicios negativos y sentir miedo de estar cerca. Lo peor fue cuando la novedad se desvaneció eventualmente y con ella mi energía inicial. Las tareas que alguna vez desempeñé con gran entusiasmo comenzaron a parecerme monótonas.

En una ocasión, un acompañado se acercó a mí corriendo, embarrado de lodo y pidiéndome ayuda. Me aseguraba que había luchado en la guerrilla en Nicaragua y que yo debía ayudarlo a regresar. Faltaba poco para mi hora de salida y hacía calor, entonces solamente le dije que se tranquilizara. “¡No me crees!”, gritó desesperado y antes de darse la vuelta me escupió en la cara.

Otro día llegó al hospital una chica a la que yo ya conocía. Había sido mi compañera en la primaria. Ella también me reconoció a mí y se acercó a contarme su historia. Ningún manual pudo prepararme para eso. Algunas partes de su narración me parecían inverosímiles: no encontraba una lógica entre lo que ella me decía y la información que yo tenía de antes. Al darse cuenta de mi incredulidad, se ofendió profundamente. Creo que nunca olvidaré la expresión de rabia en su rostro.

En ambos casos incurrí en el típico error que los adultos suelen cometer con los niños: creer que, por ser niños, no saben de qué están hablando y por lo tanto sus palabras no deben ser tomadas en cuenta. En mi caso, lo único que estos pacientes realmente pedían era que tomara en serio su discurso. Y en lugar de eso los ignoraba con un desdeñoso: “¿Ah sí? Qué bien…” o un “¿Ah sí? No me digas…”. Pero mientras tanto, pensaba: “Lo que está diciendo esta persona no tiene sentido, será mejor darle por su lado”.

Sin querer, estaba aislándolos aún más todavía. Si ya estaban encerrados en un edificio frío y descuidado, con más colillas en las macetas que flores, custodiados por cuidadores violentos cuya mayor característica era la indiferencia, ahora yo los aislaba simbólicamente: privándolos de la mínima dignidad que implica emitir un enunciado y que éste sea tomado en serio. No me atrevía a reconocerlo, pero tenía en mente esa brutal palabra que sirve para clasificar mucho de lo que no puede ser clasificado, una palabra inherentemente violenta y que se suponía que yo estaba buscando desarticular: delirio. ¿Que me distinguía a mí de las autoridades que tanto criticaba?

Afortunadamente, me crucé con una autora que cambió por completo mi práctica como acompañante terapéutico: María Zambrano. En su libro Filosofía y Poesía (1939), la filósofa española afirma: “El logos, —palabra y razón— se escinde por la poesía, que es la palabra, sí, pero irracional”[1]. En otras palabras, la poesía mantiene una relación directa con lo irracional y esa misma irracionalidad es la que divide al logos en dos cosas: por un lado, la palabra; y por el otro lado, la razón. La poesía es irracional porque no se suscribe a una lógica cerrada. Esto me hizo pensar en la acción misma de leer un poema.

Pensé que cuando leía poesía tenía la mente abierta. Sé que, como mi interpretación, puede haber muchas otras y todas válidas. También sé que jamás he desechado un poema por no seguir las “reglas” del lenguaje. Por lo menos jamás uno bueno. Recordé a mi mamá y a mí misma leyendo a Gorostiza. “No es agua ni arena la orilla del mar…”, seguido de un diálogo en el que me preguntaba a qué creía yo que se refería el autor. “No estoy segura, pero suena bonito”.

Entonces empecé a leer el discurso de los acompañados como si se tratara de un poema. No era que sus palabras no fueran “verdaderas” o que no tuvieran “lógica”, sino que pertenecían a su propia verdad y a su propia lógica. Más que no tener sentido tenían una multiplicidad de sentidos.

Había llegado al hospital buscando un cambio en mi concepción teórica del delirio. La encontré en el diálogo entre mundos: la filosofía y el arte, el arte y la palabra, la palabra y la disidencia. El movimiento antipsiquiátrico italiano de Franco Basaglia, o el inglés de David Cooper y R. D. Laing dedicaron sus vidas a la lucha por el trato digno a los pacientes psiquiátricos sin necesariamente responder a la pregunta por el delirio. Tal vez nunca terminemos de comprender el fenómeno, pero no por ello hay que descartarlo.

No sólo comencé a escuchar su discurso con la misma apertura con la que leía poemas, sino que también leí poemas con ellos, hablábamos juntos de poesía. Como ola, la razón poética mojó todo nuestro mundo. Ellos parecían sentirse más cómodos: como quitarse un zapato apretado después de un largo día. Y yo, por un instante, descubría mi consciencia descansar.

[1] María Zambrano, Filosofía y Poesía. (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1993), 33.

Rebeca Leal Singer cursa la maestría en Creación Literaria en The New School en Nueva York. Ha publicado en Algebra of Owls, Eleven and a Half Journal y Revista Melodrama.

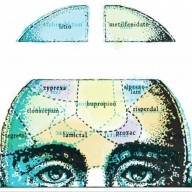

[Este texto fue originalmente publicado en la web mexicana NEXOS. (Dis)capacidades. Blog sobre otros cuerpos y mentes, en junio de 2019. La imagen que encabeza la entrada es de cdd20, del banco de imágenes de uso libre disponible en Pixabay]