En 2014, a los 32 años y con un bebé de 7 meses, experimenté por primera vez lo que la psiquiatría define como ‘Psicosis Aguda’; ese episodio ‘psicótico» se repitió dos veces más dentro de un periodo menor a dos meses.

La ‘Psicosis’, junto con la ‘Esquizofrenia’, el ‘Trastorno Bipolar’ y otras varias etiquetas, están enlistados como ‘trastornos mentales severos’ en el sistema de salud mental a nivel mundial. Dentro del contexto de este sistema, los ‘trastornos severos’ se caracterizan por ser de larga duración, tener un grado variable de discapacidad y disfunción social, y generalmente un mal pronóstico.

En las semanas previas a lo que defino como mi Experiencia Emocional Extrema -si, las tres con mayúscula- el estrés asociado a una situación delicada en mi trabajo me quitó el sueño por las noches; dormía muy poco y creo que es justo decir que no dormí nada esos últimos 3 o 4 días. De ese periodo recuerdo que mi mente no paraba, percibía coincidencias a cada momento, mi percepción de la realidad estaba amplificada, hablaba mucho y muy rápido; físicamente, sentía hormigueo constante en las manos y los brazos y la comida estaba pasando muy rápido y frecuentemente por mi sistema digestivo.

También desarrollé pensamientos paranoicos. Tenía miedo de que alguien secuestrara a mi hijo mientras yo estaba en el trabajo, y me daba miedo caminar sola por las calles -aunque habiendo tenido un acosador por 2 años y vivido en esta sociedad machista, esto último no parece ser un miedo tan irracional después de todo.

El día de mi desconecte, estando en el trabajo, llamé a mi esposo para asegurarme que él estaba con mi hijo; cuando me dijo que había salido al banco entré en un estado de pánico total porque yo tenía la certeza de que alguien -no tenía idea de quién- había secuestrado a mi hijo. Al escuchar mi estado por teléfono, mi esposo fue a recogerme y me llevó a la casa. Desde ese momento hasta aproximadamente una semana después, mi mente dejó de estructurar los pensamientos en forma lineal; entraba y salía de la realidad consensual y atravesé internamente lo que sólo puedo describir como una muerte/renacimiento espiritual/emocional, como si alguien hubiera apretado el botón ‘Reiniciar’. No entraré en detalles sobre TODO lo que experimenté, porque he aceptado que nada de eso tiene que tener sentido para nadie más que para mí.

En el hospital me administraron antipsicóticos y otros fármacos para hacerme dormir; después de que mi cerebro hubo recibido el sueño reparador que necesitaba, comencé a regresar a esta realidad. La psiquiatra, al darme de alta, me prescribió antidepresivos además de los tranquilizantes y antipsicóticos. Le expresé vehementemente que no estaba deprimida, pero ella me aseguró que los necesitaba. No estuve conforme con la prescripción de antidepresivos, así que no me los tomé. Dejé de tomar los otros fármacos en cuanto pude porque no quería destetar a mi hijo todavía, no estaba emocionalmente preparada.

Dos semanas después tuve mi segunda experiencia, la cual atribuyo a una mezcla de factores: el estrés de la posibilidad de ‘volverme loca’ nuevamente; el no poder hablar sobre todo lo que estaba pasando por mi cabeza -porque todos a mi alrededor me aconsejaron suprimir todo pensamiento que relacionara la experiencia con algo espiritual y dejara de explorar el sentido de la misma-; el haber dejado de tomar los fármacos antes de tiempo y el temor de ser incapaz de volver a funcionar en la sociedad.

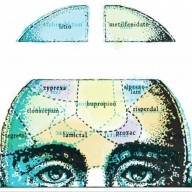

Después de esta ‘recaída’ tuve que admitir que estaba lidiando con algo que superaba mis habilidades y conocimientos, de modo que me tomé todos los fármacos que me prescribió la segunda psiquiatra -nunca me sentí cómoda con la primera-. En esta prescripción también fueron incluidos los antidepresivos, con mi consiguiente objeción, pero decidí tomarlos porque finalmente asumí que la psiquiatra sabía mejor que yo lo que iba a funcionar en mi caso.

Pasé dos semanas con extrema ansiedad física y mental -a causa de los efectos secundarios de los fármacos que estaba tomando- y sintiéndome peor que nunca, sólo para terminar en un tercer ‘episodio’ que fue causado por los antidepresivos que siempre supe que no necesitaba. La psiquiatra después de retirarme el antidepresivo, me diagnosticó con Trastorno Bipolar, diagnóstico que rechazo hasta el día de hoy ya que no considero mi experiencia una enfermedad.

Después de un tiempo dejé atrás la suposición de que los psiquiatras sabían más que yo de lo que me afectaba; comencé a informarme mucho y decidí dejar de tomar los fármacos tan pronto tuviera luz verde de mi psiquiatra, ya que después de todo no es tan recomendable dejar este tipo de químicos de una sola vez; se tiene que hacer gradualmente para que el organismo tenga tiempo de readaptarse.

Cuando estuve libre de fármacos -casi un año después- y pude finalmente recuperar mi agilidad mental, comencé a tomar pasos conscientes para planificar cómo iba a integrar todo lo que había sucedido en mi vida, cómo iba a trabajar en cuestiones que tenía que atender a nivel interno y cómo iba a comenzar a practicar higiene emocional. No fue un periodo fácil, y es un trabajo que continuará hasta el fin de mis días; no porque considere tener una condición crónica, sino porque la sociedad en la que vivimos no propicia estilos de vida saludable y estar consciente en medio de tanto estímulo e información es una labor titánica.

Hay mucho por hacer en Nicaragua respecto a la Salud Mental. Considero que lo primero debe ser empezar a hablar del tema en todos los círculos, no sólo en el círculo médico. Creo que sólo una conversación honesta, #sinmiedo y #sinvergüenza nos ayudará a eliminar el estigma social que implica atravesar experiencias emocionales extremas; a proveer la atención que sí ayuda a las personas que atraviesan estas experiencias e indirectamente -o muy directamente- transformar nuestra sociedad en una más empática, inclusiva y respetuosa.

Entrada publicada originalmente en el blog de la autora, Rompiendo la etiqueta, en septiembre 2016