(Esta reseña fue originalmente publicada en la revista Pikara Magazine)

Christine Lavant, una de las poetas austriacas más importantes del siglo XX, entró de forma voluntaria con 20 años en un hospital psiquiátrico. Errata Naturae publica sus ‘Notas desde un manicomio’, las duras, bellas y valiosas páginas en las que se refugió y en las que relató las opresiones e insurrecciones de sus compañeras internas.

“¿Será posible que, tras semanas aquí, vuelva a tener ganas o valor para reír?”, se preguntó la que acabaría siendo una de las poetas austriacas más importantes del siglo XX (premio estatal de literatura de Austria en 1970). La duda le surgió al convivir cada día con el sufrimiento, con el delirio, con la desesperanza, con las camisas de fuerza: a una interna le fuerzan a alimentarse con un tubo en la nariz, a otra le inmovilizaron en la cama, la mayoría –la Reina, la Crucificada, la Condesa, la Mujer del Comandante…– pasaban encerradas sus días sin solución.

Pobre no, mísera, y mujer, y poeta: nada de su parte. Christine Lavant (1915-1973) entró de forma voluntaria con 20 años en el Hospital Psiquiátrico de Klagenfurt, en 1935. ¿Pero, se puede entrar de forma voluntaria en un psiquiátrico cuando la sociedad te ha dejado al margen y has intentado suicidarte? Fueron seis semanas de las que surgieron casi once años después sus Notas desde un manicomio, que ahora Errata naturae publica por primera vez en español –y no deja de ser llamativo, por otra parte, que sea ésta, precisamente, la primera de sus obras traducidas, como si la locura nos trajera un poco de luz.

Lavant no era su apellido, que en realidad fue Thonhauser, sino que lo tomó prestado como seudónimo del nombre del río que cruzaba el valle de Austria donde nació. Borrar el apellido fue, como la escritura, un modo más de huir del fatalismo social al que le abocaba el haber nacido en el seno de una familia minera en la que ella era la novena hija. Su futuro pasaba por buscarse un novio, casarse, malvivir como costurera, tal vez, con suerte, convertirse en sirvienta. Sin embargo, escogió un seudónimo: la escritura como voluntad de supervivencia.

En ese sentido, Christine Lavant ingresó en el psiquiátrico con sus cuadernos. Seguramente fue con lo que trabajó posteriormente la escritura de sus Notas desde un manicomio. El resultado son apenas unas pocas páginas publicadas de forma póstuma por primera vez en 2001. ¡Pero qué páginas! Las anotaciones no tienen fecha, no hay un orden, saltan de una a otra solo impulsadas por la desbordante necesidad de dejar testimonio de que “somos capaces de todo menos de reunir un gramo de auténtico amor”. Es un texto duro que nos deja frente a altas cuotas de dolor, “aquí se elevan -llega a decir al describir las crisis de sus compañeras- hasta el infinito montañas de sufrimiento”.

De Christine Lavant hay algunas fotografías. En ellas, sus ojos transmiten dolor. Son grandes –o así lo parecen en un rostro delgado y anguloso, marcado por las enfermedades–, y tienen la desnudez propia de los pobres y desposeídos, la de aquellos que parecen estar siempre a punto de traspasar esa línea de la que ya no hay retorno posible. Christine Lavant podía estar desesperada; pero mantuvo la lucidez: “Mientras que aquí se me considere una invitada de paso y que yo misma me sienta como tal, no habré traspasado la última frontera”. No la traspasó. Se refugió en la escritura; lo hizo a pesar de que el psiquiatra forense la ridiculizara y despreciara porque ella era pobre, era fea, inculta, un ser carente de poesía. “Tiene que buscarse un novio”, le reprende así por su vocación literaria cuando debiera, mejor, buscar un “trabajo honrado”, como toca a los pobres. Y eso era algo que en el momento nadie se cuestionaba. “Cuando el médico te haga entrar en razón -le dijo en una de las revisiones-, pasado uno o dos años, te alegrarás si consigues que una señora te adiestre para hacer las faenas domésticas”.

Pero Christine Lavant desconfía del sistema: el del psiquiátrico no deja de ser un reflejo del orden establecido afuera. Ni entre locas, logra dejar de lado el determinismo social que impera. “¿Qué esperaba? –se preguntó once años después– ¿Curarme? ¿Pensaba realmente que cierta cantidad de arsénico tomada con regularidad daría sentido a mi vida?”. Desde luego que no fue nada de eso lo que dio algo de sentido a su atormentada vida. Fue la literatura, y escribir, siempre escribir, aunque fuera con “palabras corrientes, cuando, en realidad –dice al referirse a sus anotaciones– debería romper las paredes piedra a piedra y lanzarlas contra el cielo”. Ahí está: la escritura como rebelión.

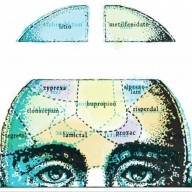

[La imagen que encabeza este texto es de Michal Jarmoluk, del banco de imágenes de uso libre disponible en Pixabay]