Reseña publicada originalmente en la Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Se publica en 2015 en España la traducción del libro del periodista científico Robert Whitaker de 2010 Anatomy of an Epidemic. Magic bullets, psychiatrics drugs and the astonishing rise of mental illness in America de la mano de la editorial Capitán Swing y con la traducción de José Manuel Álvarez. Anatomía de una epidemia ganó el premio al mejor libro de 2010 de la Asociación de Reporteros y Editores de Investigación.

El libro de Whitaker se debe encuadrar en una línea de pensamiento crítico que ha florecido en los últimos años acerca de las hipótesis que han presidido el desarrollo de la psicofarmacología moderna, la reorientación de la práctica y teoría psiquiátrica dominante dentro de un modelo biomédico reduccionista y la influencia de los intereses comerciales en la expansión de este discurso. Autores cómo Joanna Moncrieff, David Healy, Irvin Kirsch o Daniel Carlat son ejemplos de esta línea crítica, aunque por desgracia no han sido suficientemente traducidos.

La publicación en español llega cinco años después de su primera edición en inglés, y, al igual que sucedió en Estados Unidos, ha suscitado una respuesta enconada del establishment psiquiátrico, que se ha sentido obligado a salir en “defensa de la psiquiatría”. “Psiquiatría sí, naturalmente” se titulaba, por ejemplo, el artículo de uno de estos líderes de nuestra profesión. Esta necesidad de “defender” la psiquiatría”, resucitando el fantasma de la antipsiquiatría, da una buena idea tanto de la identificación que ciertos sectores de la profesión hacen entre psicofarmacología y psiquiatría como de su postura acrítica con respecto a la industria farmacéutica, de la que muchos hubiéramos deseado que también nos defendieran. Porque, se esté más o menos de acuerdo con la línea argumental o con la interpretación que hace de los datos, el libro de Whitaker no es un alegato antipsiquiátrico, sino una vindicación de otra forma de aproximarse a los problemas de salud mental.

Periodista y escritor estadounidense, Whitaker escribe principalmente sobre medicina, ciencia e historia. Fue redactor médico en el Albany Times Union de 1989 a 1994. En 1992 trabajó como periodista científico en el MIT, y después como director de publicaciones en la Escuela de Medicina de Harvard. En 1994 fue cofundador de una empresa editorial, CenterWatch, que cubría los aspectos financieros del desarrollo de los nuevos fármacos y cuyos lectores eran las compañías farmacéuticas, las universidades, las empresas médicas y Wall Street. CenterWatch fue adquirida posteriormente por Medical Economics, una división de The Thomson Corporation. En 1998 Whitaker inició su aproximación a la psiquiatría al investigar una serie de ensayos clínicos con pacientes psiquiátricos; principalmente, se trataba de estudios en los que se retiraban los antipsicóticos a pacientes con esquizofrenia y estos recaían, lo que a sus ojos no era ético, ya que estos fármacos eran considerados esenciales, como “la insulina para la diabetes”. Por estos artículos publicados en el Boston Globe fue finalista del premio Pulitzer de Servicio Público. Whitaker, por tanto, comenzó su andadura en el campo de la psiquiatría siendo un “creyente” en la narrativa dominante: un discurso triunfal que nos cuenta cómo la psiquiatría, desde la revolución psicofamacológica de los años 60, ha logrado acercarse cada vez más al conocimiento de las causas biológicas de las enfermedades mentales y ha desarrollado fármacos cada vez más específicos y eficaces para su tratamiento.

Pero el creyente Whitaker se topó con datos y estudios que no encajaban en esta narrativa triunfal de la “ciencia psiquiátrica”; estudios de la Universidad de Harvard de mediados de la década de los 90 que concluían que el pronóstico de los pacientes diagnosticados de esquizofrenia no había mejorado en los 20 años precedentes o el estudio internacional de la OMS que apuntaba que los pacientes de países en vías de desarrollo reciben menos tratamiento y tienen un mejor funcionamiento social. A esto se añadieron los datos de consumo de psicofármacos y del incremento de las pensiones por problemas de salud mental para finalmente encontrarse con un puzle de piezas que no encajaban en el molde oficial; ello le llevó a explorar la validez de esta narrativa y a ser uno de sus críticos más incisivos y mediáticos, recopilando sus ideas en los libros Mad in America (2001), Anatomy of an Epidemic (2010) y el más reciente Psychiatry Under The Influence (2015). Así, en las páginas iniciales de Anatomia de una Epidemia Whitaker lanza la siguiente hipótesis: “¿Podría ser que el modelo de atención basado en el tratamiento farmacológico estuviera alimentando la actual epidemia de enfermedades mentales?”.

En otras palabras, Whitaker se pregunta si el propio tratamiento farmacológico podría estar empeorando el pronóstico de las enfermedades y contribuyendo a su cronificación. Esta pregunta pertinente no es novedosa; se puede rastrear en la propia literatura psiquiátrica desde la aparición de los modernos psicofármacos, si bien su capacidad de generar discurso y prácticas ha sido marginal. Es interesante señalar cómo la intención de este libro es cuestionar la racionalidad y la eficacia de la tecnología psicofarmacológica, pero no la validez de los constructos diagnósticos, su historicidad o la fragilidad epistemológica del modelo reduccionista biomédico vigente. Otra cosa es que, al cuestionar la narrativa psicofarmacológica, se abran nuevas preguntas acerca de este modelo biomédico, construido en torno a esta narrativa. En este sentido, cabe decir pues que Whitaker sostiene más un discurso crítico frente a las prácticas psiquiátricas que un discurso “antipsiquiatrico”.

LA EPIDEMIA

En su investigación, Whitaker recurre a la retórica y la lógica sobre las que se construye el discurso científico. Comienza con una serie de casos o testimonios de personas acerca de la evolución de sus trastornos y su relación con la medicación y las prácticas psiquiátricas, para a continuación analizar los datos de la literatura científica acerca de la validez y eficacia del relato oficial de la psiquiatría. Utilizar esta retórica científica tiene un peaje: la complejidad se tiene que reducir a una sola hipótesis a refutar. En ese sentido, reducir la complejidad del pronóstico de las enfermedades mentales a la influencia de una sola variable, el tratamiento farmacológico, deja fuera del análisis cuestiones cruciales de orden sociopolítico que el autor reconoce, pero por las que pasa de soslayo en apenas una página. Por ejemplo, como le señalan sus críticos, cuando toma como punto de partida la correlación entre el incremento del número de pacientes con discapacidad por enfermedad mental en Estados Unidos (que se triplicó entre 1987 y 2007) y el espectacular aumento en el consumo de psicofármacos habido en el mismo periodo, Whitaker obvia el posible efecto de la políticas neoliberales que se implementaron en la década de los ochenta en su país –que recortaron prestaciones sociales, transformaron el mercado laboral y llevaron a muchas personas a solicitar pensiones por enfermedad para asegurar su supervivencia– o de la medicalización de la sociedad promovida por el crecimiento de los diagnósticos. En Recovery from Schizophrenia, su libro de 1985, Richard Warner ya mostró que para apreciar los factores que influyen en el curso y el pronóstico de las personas diagnosticadas de esquizofrenia –y para ver lo que ha configurado la ideología psiquiátrica y la respuesta social a estas personas– es necesario aventurarse en el terreno de la sociología, la antropología, la historia, la economía, la psicología social, etc., y, en definitiva, en el orden político. Esta reflexión, que puede extenderse al conjunto de las construcciones diagnósticas, constituye una tradición crítica con la ideología psiquiátrica que puede rastrearse tanto en las discusiones internas de la profesión como en los análisis externos de las ciencias humanas. Pero este discurso crítico, que incide en las condiciones materiales y sociales de vida de las personas con enfermedad mental, no aparece reflejado en el libro de Whitaker.

En mi opinión, el libro tampoco aborda con suficiente profundidad los efectos discursivos del relato biomédico sobre la subjetividad, cuestión que se aprecia con nitidez en los testimonios de pacientes entrevistados. Cuentan los pacientes cómo, a edades tempranas, se les decía que tenían una enfermedad crónica debida a un problema en los neurotransmisores y que debían tomar medicación de por vida. Aparte de los efectos sobre el cuerpo de la medicación, cabe preguntarse por la influencia de este discurso determinista cuando es introyectado. De hecho, algunos de los relatos de recuperación de los pacientes (que coinciden con los de algunos estudios de seguimiento) no solo pasan por el abandono o la reducción de la medicación, sino por su rechazo tanto a la conceptualización de su sufrimiento en términos biomédicos como al propio tratamiento que ofrece el sistema.

Se podría decir que, paradójicamente, el trabajo de Whitaker se enmarca en una suerte de reduccionismo biológico inverso que atribuye la epidemia de enfermedades mentales y su cronificación principalmente al efecto de la medicación sobre el cuerpo. Este factor es de suma importancia, pero no es el único. Lo que aporta Whitaker es una pieza más, fundamental para seguir construyendo el puzle, pero solo una pieza más.

EL DESEQUILIBRIO BIOQUÍMICO Y EL OCASO DE UNA METÁFORA

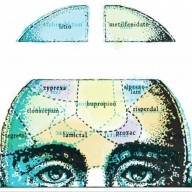

La racionalidad de la prescripción psicofarmacológica desde finales de los años 60 se basa en la idea de que los psicofármacos corrigen una alteración en la actividad de los neurotransmisores del sistema nervioso central, lo que se ha denominado la hipótesis del desequilibrio bioquímico. Siguiendo entre otros a Elliot Valenstein o David Healy, Whitaker dedica varios capítulos del libro a deconstruir los fundamentos científicos de esta hipótesis, analizando las condiciones en que surgió y las causas de su persistencia. Se ha señalado repetidamente cómo la teoría del desequilibrio bioquímico parte de una falacia post hoc que concluye que si un fármaco actúa sobre un determinado neurotransmisor en un determinado cuadro clínico, este cuadro clínico se debe a algún problema con ese neurotransmisor. Las primitivas teorías de la dopamina en la esquizofrenia o las de la serotonina-noradrenalina en la depresión se fueron refinando con el tiempo, buscando la alteración en los receptores, en niveles moleculares, en nuevos transmisores o en combinaciones de ellos. Sin embargo, la realidad es que estas hipótesis no han sido nunca demostradas y que las pruebas distan mucho de ser concluyentes –cómo nos recuerda Valenstein, la correlación de un marcador biológico con un trastorno mental no prueba causalidad–. Actualmente, la etiología o fisiopatología de las enfermedades mentales sigue siendo tan desconocida como el mecanismo de acción de los psicofármacos.

No obstante, pese a la falta de fundamento científico, la teoría del desequilibrio bioquímico ha sido la “metáfora” que ha presidido la racionalidad de la técnica psicofarmacológica y en la que se ha formado a los médicos y educado a la población. Whitaker utiliza el término storytelling (contar historias), ampliamente utilizado en el marketing, para dar cuenta de cómo una teoría sin fundamento se convierte en la narrativa dominante. Los actores que señala en su análisis son sobradamente conocidos. En primer lugar, la academia psiquiátrica aportó la legitimidad intelectual, ya que dio con una teoría que la situaba de nuevo en el campo de la medicina tras el dominio del psicoanálisis en EEUU y la crítica frontal de la antipsiquiatría. En segundo lugar, el National Institute of Mental Health (NIMH), el programa gubernamental de investigación, reorientó su investigación al campo biológico, dando el impulso institucional al modelo. En tercer lugar, las asociaciones de familiares, que se encontraban cómodas con estas nuevas teorías que desbancaban a las teorías psicoanalíticas o comunicacionales que las culpaban del origen de las enfermedades, aportaron la autoridad moral. Y, por último, la industria farmacéutica encontró tras el escándalo de las benzodiacepinas una teoría aceptable para vender sus productos y puso el dinero para financiar a las sociedades médicas, a sus publicaciones y a los líderes de opinión de la psiquiatría. La industria pasó así a controlar la investigación. En su poder están los datos que analiza, interpreta, relata y difunde magistralmente, tanto en el mundo profesional como fuera de él. De este modo, el storytelling del desequilibrio bioquímico se ha convertido en uno de los principales mensajes del marketing de las farmacéuticas y en la ideología dominante de la psiquiatría; el modelo biomédico se ha tornado biocomercial. El efecto de la narrativa del desequilibrio bioquímico es extraordinario: si los fármacos corrigen una alteración subyacente, son necesarios durante un tiempo prolongado, si no de por vida. Además, es necesario diagnosticar cuanto antes (a ser posible en la infancia) y detectar incluso las formas más leves de los trastornos para introducir el tratamiento que corrige la alteración y evitar una progresión de la enfermedad. Los efectos secundarios se justifican como el mal menor de un tratamiento imprescindible.

Whitaker nos ofrece otro storytelling, una narrativa alternativa al modelo dominante, para lo cual recurre a las propuestas de Steve Hyman. En el año 1996, Hyman, que fue director del NIMH, publicó un artículo seminal en el American Journal of Psychiatry en el que explicaba que la acción de los psicofármacos, como cualquier sustancia psicoactiva, produce una alteración en los mecanismos homeostáticos de los neurotransmisores, un proceso de adaptación al fármaco, que, de administrarse crónicamente, puede generar cambios duraderos en el sistema nervioso central. El cerebro pasa a funcionar de una manera cualitativamente y cuantitativamente distinta a su estado normal, señalaba Hyman. Ya que no existen pruebas de una alteración de los neurotransmisores, los psicofármacos no estarían corrigiendo ningún problema conocido en el cerebro de los pacientes, sino creando un funcionamiento anormal con consecuencias a largo plazo. En el libro de Whitaker se echa de menos una referencia a Joanna Moncrieff, la autora inglesa que más ha desarrollado las implicaciones prácticas de esta forma alternativa de entender el funcionamiento de los psicofármacos. Para Whitaker, la utilización a largo plazo de unas sustancias que producen daños en el cerebro solo estaría justificada si existe un claro beneficio frente a los riesgos. Y a responder esta cuestión dedica buena parte de su libro.

¿DAÑAN MÁS QUE BENEFICIAN LOS PSICOFÁRMACOS?

Para Whitaker, la psiquiatría se ha regido por el principio de beneficencia, basándose en una teoría falsa, la del desequilibrio bioquímico, que lo deslegitima e impide que el paciente pueda tomar decisiones de forma autónoma y bien informada. Ante esta debilidad del conocimiento psicofarmacológico, Whitaker nos recuerda, de alguna manera, que el principal principio ético en medicina es el de la no maleficencia, el primum non nocere. Y este es el punto de partida para el análisis de su evaluación de los riesgos y beneficios de los psicofármacos. Un punto de partida radicalmente opuesto al que nos ofrece el discurso “científico” de la psiquiatría corporativa (y del resto de la medicina), que sistemáticamente minimiza los daños y exagera los beneficios. Este análisis es el que pone en valor el libro de Whitaker y por el que este es criticado furibundamente.

Whitaker hace una revisión de la literatura científica para las distintas clases de psicofármacos (ensayos clínicos aleatorizados, estudios observacionales, de cohortes, de ciencia básica, etc.) tanto a corto como a largo plazo. Sobrepasa la capacidad de estas páginas hacer un análisis detallado de la exhaustiva literatura que maneja, pero muchas de las referencias estudiadas son de lectura obligada. De este modo, llega a varias conclusiones que se pueden resumir esquemáticamente del siguiente modo:

1. Los psicofármacos pueden producir efectos beneficiosos a corto plazo (por ejemplo, los neurolépticos en las crisis psicóticas), pero a largo plazo su eficacia disminuye y, como grupo, los pacientes que han dejado de tomarlos tiene mejor pronóstico que los que continúan en ellos (es lo que ocurre con los neurolépticos en la esquizofrenia).

2. Los efectos secundarios a largo plazo tanto físicos (metabólicos, neurológicos, dependencia, disfunciones sexuales, etc.) como mentales (embotamiento emocional, problemas cognitivos, etc.) empeoran la calidad de vida de los pacientes y acortan su esperanza de vida. Es decir, a largo plazo los daños superan a los beneficios, por lo que se deberían dar el menor tiempo posible o buscar alternativas antes de darlos.

3. Muchas de las recaídas que se observan podrían explicarse por un fenómeno de retirada del fármaco por el proceso de neuroadaptación que ha sufrido el cerebro ante la presencia prolongada de una sustancia psicotropa que ha roto sus mecanismos naturales de funcionamiento (por ejemplo, las psicosis por hipersensibilidad a los neurolépticos o la disforia tardía secundaria a los antidepresivos). En otras palabras, pueden empeorar la enfermedad que están intentando tratar.

4. Fármacos indicados para un determinado trastorno pueden producir otro y al no ser interpretado de esta manera, inducen una cascada de nuevos diagnósticos y nuevas medicaciones (por ejemplo, los cuadros hipomaníacos inducidos por antidepresivos o estimulantes que son diagnosticados como trastornos bipolares).

Esta es la osadía de Whitaker, un periodista, un outsider, que interpela a la psiquiatría académica con sus propias herramientas de poder lingüístico: el lenguaje de los datos y sus interpretaciones discursivas. Como podemos ver en todas las referencias del libro, las preguntas, las hipótesis, las interpretaciones, etc., en definitiva, el germen del texto que recompone Whitaker, existe dentro del propio ámbito de la psiquiatría, pero ha sido reiteradamente marginado por cuestionar el discurso psicofarmacológico oficial y el reduccionismo biomédico que domina la especialidad. Se le acusa con frecuencia de exagerar en sus conclusiones, de hacer una selección y una interpretación sesgada de la literatura científica de manera que confirme sus ideas previas. Las críticas a sus conclusiones han venido tanto desde la psiquiatría “corporativa” como desde psiquiatras con una perspectiva más crítica con el uso actual de los psicofármacos como Allen Frances o Daniel Carlat, a los que Whitaker contestó desde su blog Mad in America. El debate, público en las redes sociales, es suficientemente interesante como para dedicarle un rato a leerlo. Probablemente, no les falte algo de razón a sus críticos, que inciden sobre todo en cuestiones de análisis metodológico, aunque las preguntas pertinentes que lanza Whitaker quedan sin contestar. Las interpretaciones que hace son discutibles y algunos postulados son también especulativos o, como he señalado antes, paradójicamente reduccionistas, pero no son menos sesgadas que aquellas a las que interpela. A Whitaker se le debe leer como un contrapunto imprescindible a la ideología dominante. Y sobre todo nos hace pensar, nos pone frente a frente con nuestro desconocimiento de la racionalidad de las prácticas farmacológicas actuales, de las limitaciones de la metodología investigación y de la legitimidad del conocimiento.

Otra cuestión poco atendida en el libro es la repercusión del consumo de psicofármacos en los sistemas nacionales de salud. Whitaker tiene una perspectiva de análisis individual, desde el consumidor, y eso hace que las implicaciones que tiene la centralidad del abordaje psicofarmacológico, con su creciente gasto, en detrimento de inversiones en intervenciones psicosociales, no sean analizadas, cuando son un elemento clave para entender la falta de desarrollo de los programas comunitarios.

WHITAKER Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

Como señala David Healy, el debate científico honesto sobre la psicofarmacología está silenciado o bien ha quedado confinado en los muros de la “academia”, donde es perfectamente inocuo. El conocimiento científico traducido en verdades pragmáticas, en tecnologías aplicadas, no es ajeno a las fuerzas políticas, económicas y sociales en las que se conforma. El conocimiento legitima a los grupos de poder y los grupos de poder dictan lo que es conocimiento. Poco importa el debate científico intramuros si finalmente lo que se impone es la maquinaria de creación y comunicación de la industria farmacéutica. Whitaker desafía la legitimidad de este poder académico-corporativo para dictar en exclusividad lo que es la “ciencia” psicofarmacológica. Nos muestra cómo este proceso de construcción social de la tecnología psiquiátrica y psicológica ya no puede hacerse sin contar con las personas que toman los fármacos, que, organizados como sujetos políticos, reclaman la legitimidad de su conocimiento por experiencia. Y esto no es una situación exclusiva de la psiquiatría, sino algo que atraviesa el conjunto de la medicina. Cómo no, la primera en darse cuenta de la importancia que iban a tener los “consumidores” en este ámbito fue la propia industria farmacéutica, que ha dirigido sus esfuerzos en los últimos años a intentar controlar el discurso de los usuarios –véase, por ejemplo, su intento de colonizar el discurso de la recuperación o del estigma de las enfermedades mentales–. Este es el nuevo campo de batalla, en el que está en juego que la salud siga o no expropiada por parte de las industrias farmacéuticas y tecnológicas y sus aliados en la profesión. Este es el nuevo contexto en el que nos movemos, lo quiera o no la “academia” psiquiátrica.

Para los profesionales, el libro de Whitaker, con todos sus sesgos y limitaciones, es una referencia imprescindible para mantener abierto el espíritu crítico con nuestras prácticas farmacológicas. Para los responsables de las políticas de salud mental, su lectura es necesaria para conocer las insuficiencias de un modelo de prácticas que pivota en exceso en la farmacología y que no da respuesta a las necesidades de los pacientes. Y a los pacientes y familiares la información contenida en el libro les pueda dar elementos de conocimiento que muchas veces quedan confinados a los círculos profesionales.