Publicado originariamente en el blog Ladybird (junio de 2012)

Hace algunos años organicé un encuentro público para hablar sobre el suicidio. Para publicitarlo, colgué carteles por la ciudad sobre los que se leía impresa la pregunta «¿cómo convivimos con los pensamientos suicidas?» El encargado de una lavandería local empezó a arrancarlos. Dijo que me prohibía poner anuncios en su local porque la pregunta le parecía ofensiva.

No es habitual que se creen espacios donde podamos hablar libremente de la tentación de acabar con todo, a pesar de que esta sea una idea que muchos de nosotros consideremos llegado algún momento de nuestras vidas. Creo que es necesario reconocer que, cuando nos sentimos superados por los acontecimientos y no hay nadie en quien apoyarse, esta es una reacción comprensible; algo que, por desgracia, los millones de libras que se invierten en la prevención del suicidio suelen pasar por alto.

En un antiguo lugar de trabajo, los encargados ordenaron que se talara la alta y solitaria conífera que dominaba el jardín del pabellón psiquiátrico después de que un hombre intentara ahorcarse colgándose de ella, sin éxito. En el sistema de salud mental el énfasis se pone más en impedir el acto en sí que en crear una atmósfera de aceptación en la que estos tortuosos sentimientos puedan ser entendidos y se pueda aprender a vivir con ellos. El peligro consiste en intentar mantener a la gente con vida sometiéndola a tácticas de control y vigilancia en lugar de ayudarla a encontrarle un sentido real a las cosas.

¿De dónde viene este pánico en que nos sume la idea del suicidio? ¿Por qué nos da tanto miedo lidiar con sentimientos suicidas y expresarlos? En la colina sobre la que vivo, al oeste de Yorkshire, hay un círculo de piedras que me ofrece algunas pistas. Este lugar es conocido por el nombre de «la tumba del molinero». A finales del siglo XVII, un molinero del pueblo de Heptonstall se suicidó aquí. Tal y como establecía la ley, el cuerpo fue excluido de la comunidad y enterrado fuera de la parroquia, en un cruce de carreteras entre localidades. Pero cuando intentas reprimir algo, lo habitual es que le des más fuerza. Empezó a haber personas que afirmaban que, al aproximarse a la intersección, veían el fantasma del molinero. El miedo que estos avistamientos generaron abrieron el debate sobre dónde sería mejor enterrar al molinero. Algunos querían exhumarlo y devolverlo al cementerio de su pueblo, pero a otros les aterraba las consecuencias que esto pudiera tener. Se desencadenó un conflicto y los hombres que protegían el cuerpo fueron atacados. El pánico y la confusión de este episodio sirve ejemplo para mostrar el tabú y el enfoque punitivo que existe hacia el suicidio en nuestra cultura. El uso del verbo «cometer» es un vestigio del tiempo en el que seguía siendo un crimen.

De hecho, hasta el año 1961 el suicidio era un delito punible. Hasta 1822 la Corona tenía derecho a requisar las posesiones de la persona fallecida, abocando a muchas familias a la pobreza. El suicidio se ilegalizó a mediados del siglo VIII, pero la Iglesia lo consideraba pecado mortal desde mucho tiempo antes. Para nuestra cultura, la naturaleza prohibida del acto nos distrae de otros posibles significados.

Cuando los esclavos afroamericanos se suicidaban, los abolicionistas solían verlo como una forma de protesta social; así es como yo veo la decisión de lanzarse a la muerte de forma voluntaria.

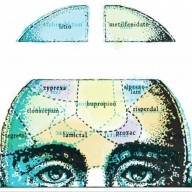

He tenido amigos que se han suicidado. La experiencia fue profundamente dolorosa, pero al mismo tiempo intenté encontrar formas de entender sus decisiones. Cuando yo tenía 18 años, Selina, una amiga que hice cuando estaba en el hospital psiquiátrico, se tiró de un bloque de pisos de Hackney. Tenía un espíritu fogoso y estaba claro que había momentos en los que sufría una profunda angustia, pero la única respuesta de los médicos era sedarla. La última vez que la vi le habían dado tanta medicación que estaba temblando y el efecto de los tranquilizantes la hacía babear. Cientos de personas acudieron a su funeral. Recuerdo sentir rabia y perplejidad; ¿dónde había estado toda esa gente mientras ella estaba en el hospital psiquiátrico? Me parecía que llegaban tarde, demasiado tarde.

Ignoro qué era que aquello con lo que Selina no podía seguir viviendo, pero mi impresión es que, como comunidad, nosotros no fuimos capaces de enfrentarnos a su dolor y ayudarla a encontrar fe en el mundo de nuevo. Su muerte me inspiró para formarme como psicóloga y fomentar enfoques más holísticos para tratar la confusión y la angustia. En lugar de borrar sus experiencias, quise aprender a ayudar a las personas a aliviar sus conflictos de un modo distinto.

“Para entender el comportamiento suicida cuando no se da una enfermedad que amenace la vida o que sea debilitante es preciso que observemos el contexto social en que viven las personas y que les resulta insoportable»

Pete Shaugnessy fue otro amigo mío que se quitó la vida. Era uno de los organizadores del Mad Pride (u “Orgullo Loco”, movimiento con un papel destacado durante los primeros años de la década de los años 2000), cuyo objetivo era reclamar y celebrar el estar «loco» y defender los derechos de las personas que reciben tratamiento en el sistema psiquiátrico. Pete estaba furioso por la falta de respeto que él y otras personas recibían de los medios, del sistema laboral y del sistema de salud mental. Hablaba de una «mayor necesidad de compasión que de coacción», quejándose del uso de la fuerza ante casos de pacientes conflictivos en los centros psiquiátricos. Pete tenía mucho que aportar en lo que a mejoras del sistema psiquiátrico se refiere; no obstante, en nuestra sociedad, orientada por un estricto profesionalismo, las personas con este tipo de conocimiento y experiencia encuentran pocas oportunidades. Era muy crítico con las políticas de «inclusión social” —palabrería vacía sobre implicar a grupos marginalizados, puro postureo político—, una vez dijo que «si la sociedad va a seguir discriminándonos, no quiero su inclusión social. La sociedad puede irse a la mierda». Vi su suicidio como un gran «a la mierda» hacia la sociedad y me dije que esa era la mejor forma de responderle.

De algún modo, el sistema de salud mental se ha apropiado de la responsabilidad de controlar el comportamiento suicida que antes era competencia del sistema penal. Ahora si se piensa que corres el riesgo de suicidarte, te pueden ingresar en un hospital psiquiátrico y no soltarte hasta que piensen que el impulso ya ha desaparecido. Como profesional del sistema de salud mental que soy, he escuchado describir a personas con tendencias suicidas con calificativos como «manipulativo» y “pasivo-agresivo». Debido a que la tarea del sistema de salud mental es mantener a la gente con vida, si alguien presenta una conducta suicida persistente, el miedo a ser declarado responsable por ello impulsa a que muchos trabajadores culpabilicen y juzguen al paciente. Parece que la idea del suicidio como elemento pecaminoso sigue persistiendo en nuestro mundo secular.

El movimiento por la legalización de la eutanasia desafía la idea de que el suicidio siempre es fruto de maldad o locura, argumentando que la gente puede tomar la decisión de poner fin a su vida de forma racional. Conocí a un hombre que organizó su suicidio antes de que el avance de la demencia le impidiera hacerlo por sí mismo. Su familia respetó su decisión, y tuvieron la oportunidad de decirse adiós. No obstante, la ilegalidad de la eutanasia lo obligó a tomar una sobredosis en secreto para no incriminarlos. Personas no cercanas a él dieron por sentado que estaba deprimido; no era así: solo quería terminar su vida a su modo.

Para entender el comportamiento suicida cuando no se da una enfermedad que amenace la vida o sea debilitante es preciso que observemos el contexto social en que viven las personas y que les resulta insoportable. Hace poco tiempo, un amigo mío contempló la posibilidad de tirarse desde un viaducto. Cuando le pregunté, respondió que había llegado a ese punto llevado por la sensación de aislamiento: «Sentía que nadie iba a entender mi situación, y que si le contaba a alguien lo que había estado pasando en mi vida me malinterpretaría».

Cuanto más juzgada e infravalorada se siente la gente, más tentador se vuelve el suicidio. No es ninguna sorpresa que, en una sociedad que mira por encima del hombro al parado y sigue esperando que el hombre provea, la tasa de suicidio masculino siga creciendo. Trabajo facilitando la formación de grupos de autoayuda, y me reúno con muchas personas que oyen voces que les dicen que se suiciden. En lugar de entender estas voces como el producto de una enfermedad mental, yo las entiendo como partes de la persona que están tan desconsoladas que han perdido la voluntad de vivir. Esta pena necesita un espacio donde sea reconocida, sentida y escuchada.

En estos grupos de autoayuda intentamos crear espacios seguros donde todo el mundo sea tratado en igualdad y pueda desarrollar confianza y autoaceptación. Tengo la seguridad de que grupos así han salvado vidas. Creo que solo encontraremos el deseo de vivir cuando vivamos relaciones sociales que nos aporten un sentimiento de pertenencia y conexión.

¿Cómo superar el miedo y la vergüenza que sigue rodeando a los pensamientos y las conductas suicidas? Tenemos que crear espacios públicos que no se limiten a la prevención y que adopten un enfoque más radical. Debemos encontrar la manera de vivir con esas partes de nuestro yo que han perdido la fe en la vida.

Artículo traducido por José Espín.