Texto publicado originalmente en la Revista Mujeres y Salud nº36, extraído del blog de Ibone Olza

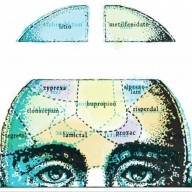

Me fui. Hace pocos meses dejé el hospital público donde trabajaba como psiquiatra desde hacía 9 años. Me impulsó sobre todo la intuición de que si seguía allí iba a enfermar. Salí por la puerta de atrás, casi a escondidas, en medio de una profunda crisis profesional. Me siento traumatizada por el mal-trato y la violencia que he percibido y que a veces he ejercido yo misma en las urgencias psiquiátricas. Atendiendo malamente a montañas de pacientes con un alto sufrimiento (casi siempre por rupturas afectivas) al que desde lo público ya casi sólo se responde con más y más pastillas y /o contenciones mecánicas, eufemismo del clásico “atar a la cama”. Llegué a encontrarme a una mujer paralítica atada a la cama en una guardia, la propia paciente se reía al contármelo: ¡adonde se iba a escapar ella sin su silla de ruedas!

Tuve una pesadilla. Había un preso condenado a muerte al que iban a ejecutar. Alguien, no sé quién, me venía a buscar. Me pedían que le diera un calmante al preso, para que pudiera afrontar su ejecución más tranquilamente. Yo respondía horrorizada: “¿Cómo podéis pedirme esto a mí, si yo estoy absolutamente en contra de la pena de muerte?” “- Le vamos a ejecutar igualmente”, me decían. “Lo que opines sobre la pena de muerte da igual, lo único que queremos saber es si quieres ayudar a este pobre hombre a estar más tranquilo en sus últimos momentos o no”. En algún momento yo accedía, le daba un ansiolítico, le ejecutaban. El resto del sueño yo lo pasaba atormentada, preguntándome a mí misma cómo era posible que me hubieran convencido, como había accedido a ser cómplice de una ejecución. Que angustia.

Era fácil ver que en esa pesadilla estaban magnificados hasta el extremo muchos de mis conflictos cotidianos en el hospital. ¿Soy cómplice de la violencia cuando intento aliviar el sufrimiento de los que la padecen? ¿Puedo trabajar dignamente en un sistema público cada vez más deteriorado donde muchos profesionales nos sentimos maltratados por los que nos dirigen? ¿Hasta cuándo resistir? ¿Cómo ocuparme de la salud mental de los demás cuando corre serio peligro la mía? Al fin y al cabo ¿qué entendemos por salud mental? ¿Y qué hay de la salud mental de las mujeres? ¿No es acaso señal de salud no adaptarse a un mundo enfermo, donde son tan frecuentes los abusos a las niñas y prima la presión para anular nuestros cuerpos y deseos? ¿Y el sufrimiento que me genera la destrucción de la naturaleza, donde se contempla?

Me remitieron a la consulta del psiquiatra. Este, un hombre afable y cariñoso, me pasó un artículo con un título muy ilustrativo: “Prevención del suicidio en médicos”. En el mismo se mencionaba que “la tasa de suicidio de las médicas es claramente superior a la de los médicos, siendo esta tendencia aún más pronunciada entre psiquiatras y anestesistas”. Qué casualidad.

Buscaba respuestas a mis preguntas cuando me preguntaron si podía escribir el editorial a este número de Mujeres y Salud. Vaya, precisamente a mí y ahora. ¡Qué suerte! Así he podido leer y pensar con detenimiento en estos textos de Sara Toledano, Cristina Martín, Marta Carmona o Paula Tomé entre otras. Usuarias o profesionales, ¿dónde radica la diferencia? ¿Cómo ayudarnos las unas a las otras? En sus aportaciones una percibe el camino a seguir en esta necesaria y profunda revolución que se avecina en la salud mental y que como bien sabemos de las revoluciones en ciernes: será feminista o no será.

Paula Tomé en su maravilloso texto “Pacto de cuidados” afirma: “Mi concepto de salud mental pasa por devolver un lugar digno a estas experiencias mentales. Por redefinirlas y comprenderlas, por hacerlas propias y gestionarlas con mis propios recursos. Por desmedicalizarlas y despatologizarlas.”

¿Cómo? Seguramente ya lo estamos haciendo, dentro pero también, cada vez más, fuera del sistema. Recogiendo las aportaciones de autoras como Clarissa Pinkola Estés, Christine Northrup o Jean Sinoda Bolen y otras más cercanas como la Psicoterapia de Equidad Feminista de Soledsd Muruaga y Pilar Pascual. Escuchándonos sin juzgar, aceptando que cada uno de nuestros síntomas mentales y de nuestras emociones aparentemente inadecuadas son en realidad señal de una intuición sabia que trae un mensaje importante. Sosteniéndonos en los numerosos grupos y cada vez más florecientes Círculos de Mujeres donde celebramos nuestra naturaleza cíclica y aceptamos nuestro poderío.

Volviendo a la naturaleza y tomando sus herramientas como terapia: cambiando las consultas por paseos por bosques, permitiéndonos los masajes, la biodanza, el canto carnático o lo que haga falta para desenredar el ovillo de nuestras mentes. Sanándonos como nos da la gana. Relacionándonos usuarias y profesionales como lo que realmente somos: mujeres, personas, iguales, cuidadosas y necesitadas de cuidados. Como los compañeros de Batán (un centro de atención a drogrodependientes de la Comunidad de Madrid ocupado tras su cierre y reconvertido en una comunidad gestionada por usuarios y profesionales: Garaldea).

Nosotras, todas, tendremos que buscar nuevas maneras de escuchar nuestros síntomas. Recojamos el guante que nos lanza Paula Tomé cuando nos dice: “Queridas amigas feministas: Si lo personal es político, se vuelve urgente la necesidad de ampliar estos pactos, generando redes de apoyo mutuo, intercambio de experiencias y estrategias, y trabajo colectivo sobre estos temas”.

Las amigas. Cuando le conté a una que yo ya no podía seguir atendiendo a la gente así, como hacíamos en la urgencia psiquiátrica habitualmente, sonriendo me exclamó: ¡Te has curado!