Últimamente parece que solo hay dos maneras legítimas de posicionarse ante un malestar, violencia y/o enfermedad (y los denominados Trastornos de la Conducta Alimentaria son un poco las tres cosas, sobre todo las dos primeras, la tercera porque así lo dicen los seres de batas blancas y fonendos adornando sus cuellos): o asumiendo la pasividad del papel de víctima (y el tijeretazo de derechos que viene con él) o abanderando el (aparentemente) empoderador y liberador papel de superviviente. Dos posturas por supuesto extremas, bien diferenciadas y excluyentes entre sí, como suelen ser las cosas en los sistemas de categorización binarios, demasiado preocupados en evitar la pluralidad que acontece de pronto, cuando nos permitimos traspasar los muros de lo pensable. En fin, ese es otro tema, aunque en realidad no del todo, y es un poco más de lo mismo de siempre, un malestar generado por la misma cosa: categorías inamovibles que generan sufrimiento, demandas de abrir las categorías por parte de quienes sentimos que se nos quedaron pequeñas, castigos a quienes queremos atrevernos a (re)pensar las cosas de otra(s) manera(s), blablablá. Y disidencias, sobre todo disidencias, porque como bien teorizó Foucault, donde hay poder, hay capacidad de contestación. Hay resistencia. En el caso que nos ocupa, yo personalmente no me identifico con ninguna de las dos estrategias que se me ofrecen, pero alguna forma he tenido que encontrar para llevar mi cargada mochila en el viaje de la vida. Y lo que planteo en este artículo es precisamente mi derecho a reivindicar otras formas de entender las cosas. Y sí, también esas cosas aparentemente serias, graves y tan de hospital como los denominados Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

1-La víctima perfecta: calladita, sumisa y sin molestar

Ni soy víctima ni soy superviviente de un TCA. El término “víctima” me chirría desde hace muchos más años de los que puedo recordar, antes incluso de que comprobara que los feminismos ya habían teorizado sobre sus efectos chirriantes. Al principio me rechinaba de manera intuitiva, desde las tripas, me parecía una palabra inmóvil, pálida, que realmente no daba demasiadas opciones. Cuando eres víctima, es difícil ser algo más que eso. Toda tu identidad se limita a que te han hecho algo injusto, un ultraje, una ofensa, y parece que todo tu futuro debe construirse desde ahí, desde el silencio, los colores pastel, la quietud, el dolor, el trauma. Es un rol relativamente fácil, al no poder complementarse con otros roles el camino a seguir está bastante claro. Porque (y esto conviene recordarlo, que por momentos tenemos tendencia a olvidarlo) cuando eres víctima, eres víctima, y eso implica que eres solo víctima. Significa que te dieron un golpe y que estás marcada. Significa que siempre vas a hablar desde una posición inferior respecto a quien te escucha, que debe tratarte con mucho cuidado, porque una víctima siempre es frágil, quebradiza y puede romperse en mil pedazos en cualquier momento. Eso sí, a cambio de tu fragilidad y de tu silencio te serán reconocidos ciertos derechos y condecoraciones, a la par que te son quitados otros, por supuesto, aunque este doble movimiento es difícil de ver. Por supuesto, siempre y cuando contribuyas a mantener el discurso dominante en el terreno del que estemos hablando, ya sea el cáncer de mama, las violencias machistas o, como en este caso, lo que llaman enfermedades mentales, donde suelen pedirnos ser un poco más víctimas aún, porque encima nos perseguirá para siempre el incendiario estigma de la locura. Y ojo, que ni culpo ni juzgo a quienes se sientan cómodas con este traje. De hecho, reconozco que ser víctima es un papel relativamente confortable, incluso puede que en un primer momento me tentara un poquito, supongo que por eso de ver legitimado mi sufrimiento y cierta necesidad de que se me eximiera de determinadas responsabilidades. Pero la realidad es que pronto me di cuenta (también intuitivamente, no lo elaboraría a nivel teórico hasta bastantes años más tarde) de la trampa, de la fuga, de los agujeros ocultos en el traje que vienen a consecuencia de firmar un pacto con el diablo. Con el sistema, que es un poco lo mismo. En primer lugar, por lo que todas ya sabemos: la exención de responsabilidades en el sistema capitalista suele ir de la mano de una exención de derechos. Y en segundo lugar, y esto sí supuso para mí un gran descubrimiento, porque ser víctima no es una categoría dada para siempre, no es una esencia. Es más bien un código de conducta y hay que valer para ello. La víctima no nace, se hace. De hecho, se performa, en términos butlerianos. En el imaginario social tenemos muy claro quién puede ser víctima y quién no, y no tiene tanto que ver con el dolor sufrido, sino con las características que estás dispuesta a encarnar, con el discurso que estás dispuesta a mantener, con los roles de género con los que estás dispuesta a identificarte.

Y yo desde luego no valía para ello. Las víctimas son calladas, amables, piden por favor y gracias y hablan solo si les preguntas. A las víctimas no se les deja desear, ni amar, ni transformar, ni crear, ni siquiera decir palabrotas. Yo era muy gritona, poco correcta a veces, y me negaba a moverme por la vida con cuidado, sigilosamente, tocando a las puertas antes de entrar. Yo hago ruido, yo soy ruido, y eso nunca le es permitido a una víctima, a la que se le deja vivir siempre y cuando no incomode y prometa que no volverá a ser feliz nunca más. De hecho, no sé si fui yo quien rehusé ocupar ese rol o si fue la sociedad la que directamente no me permitió encajar ahí. Seguramente lo segundo, aunque qué duda cabe de que quedaría más bonito lo primero. Pero no, yo no rechacé los moldes, eran los moldes los que eran demasiado pequeños para mí, para mi cuerpo, para mi hambre, para mi rabia. Reventé el traje. Las víctimas no son revoltosas, ni incómodas, ni preguntonas, ni se manchan de barro, y bueno, supongo que yo hago todo esto; que yo soy todo esto. Además, no puedo considerarme víctima de la bulimia si entiendo que ésta es precisamente el escudo que me permitió sobrevivir. En fin, luego voy con esto.

Durante años, la idea de superviviente de un TCA me pareció un poco mejor, un poco menos mala. Me permitía llevar mi herida por bandera y, por qué no decirlo, alimentaba un poco mi ego, me permitía pensarme como una persona muy fuerte y luchadora, aunque en el fondo no lo sintiera así. Me permitía decir a pecho descubierto “a mí me pasó eso, yo superé eso, yo ahora estoy por encima de eso. Yo luché y vencí. Vuelvo llena de sangre de la batalla que gané. Yo soy una superviviente”. Y en cierto modo, supongo que esta otra perspectiva resulta tentadora porque ofrece ventajas interesantes. Implica poner el énfasis en tu fortaleza, en tu capacidad de luchar, en tu resistencia, en tus ganas de vivir, en tus garras. Y no en tu herida, como la posición anterior. Por ello, te permite ser un poco más gritona, reivindicativa, lo que en un primer momento me tentó. Al principio molaba, me dio libertad y una identidad habitable. Pero con el tiempo empecé a sentirme incómoda, asfixiada, ahogada, era como demasiada violencia, demasiada responsabilidad, demasiado esfuerzo. ¿Era yo realmente una superviviente? Me sentía más bien una sobrevivida. Un fraude.

Porque la perspectiva de la superviviente de una enfermedad me obligaba a pensar en una gran batalla que lo cambia todo. Una violenta Guerra Devastadora, de la que regresas por los suelos, abatida, con sangre en las mejillas, ondeando una bandera no sabes ya ni de qué patria es, abrazando a las tuyas, llorando las pérdidas: “la enfermedad se la llevó. No pudo ganar la lucha contra ella. Yo, sin embargo, la vencí”. No. En mi caso no hubo mucho de eso. Más que una gran batalla definitiva, la bulimia es para mí una lucha de guerrillas, autodefensa para la (re)conquista del territorio tras años de exilio forzoso. Como digo a menudo, la bulimia se guerrea. Día a día. Y puede hacerse de manera menos dramática, y hasta con un poquito de humor, aunque esto no suele gustar ni a las de un bando ni a las del otro, unidas ambas en insistir en la gravedad del asunto y en lo peligroso de no actuar contra ella. Menos a los seres de batas blancas, que incluso con esos fonendos puestos de extraños collares, se atreven a llamarme loca. Ellos a mí. Porque esa es otra, no solo tienes que entender la enfermedad como ellos quieren que la entiendas, también tienes que enfrentarla y curarte (sea lo que sea que esto signifique) como ellos te digan. Y, desde luego, aquí estamos para trabajar duro y no hay espacio para la risa. ¡Qué rollo!

2- Contra la biomedicina y sus metáforas belicistas, pensar la bulimia como pregunta, como mensaje, como prótesis extensiva de nuestra propia subjetividad cuando aún nos faltan recursos

Esto que voy a decir es lo que no gusta ni a victimistas ni a supervivientes: para mí, la bulimia nunca fue un gran monstruo a abatir, sino una presencia extraña que fue creciendo dentro de mi cuerpo. No solo no la odio sino que le estoy tremendamente agradecida. Durante años me ayudó a gestionar un malestar mucho mayor que nada tenía que ver con comidas, calorías ni dietas. Un cojín blandito y amortiguador de la dureza de la vida, una estrategia de supervivencia, un salvavidas, algo a lo que me agarré desesperadamente cuando vivir se me hacía simplemente demasiado doloroso y las olas eran muy altas para mis insuficientes conocimientos de nadar a braza.

La lucha estaba mal encaminada, nunca tuvo que ir dirigida a destruirle a ella, sino a entender su razón de ser, por qué apareció en mi vida. Había que cambiar las preguntas. Pasar del porqué del vómito, al porqué de la náusea. Preguntarse los motivos de que fuera tan feroz el oleaje, interrogarme por qué necesitaba un salvavidas, una estrategia de supervivencia, algo que me amortiguara la angustia que me producía un vivir simplemente demasiado doloroso. En definitiva, comprender por qué tuve que crearme un mundo paralelo de comida, calorías y dietas, y por qué el mundo real se me hacía tan insoportable. La lucha, si es que hay alguna lucha, tiene menos que ver con “destruir la bulimia” y más con abrazarla, interrogarla, crecer yo para que ya no me haga más falta y pueda decirle adiós. Con aprender a nadar en aguas revueltas sin bote salvavidas. La lucha, si es que hay alguna lucha, tiene más que ver con recuperar el espacio que me corresponde dentro de mi cuerpo, con volver a habitarlo. Es cierto que esto puede implicar expropiarle a ella, pero su marcha será la consecuencia natural del proceso, nunca un objetivo militar.

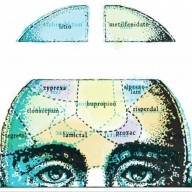

Y en eso estoy; en eso llevo muchos años. Pero el roce hace el cariño, y la bulimia ha sido mi amiga, mi mejor amiga, parte de mí, casi como una hermana siamesa con la que comparto órganos, conexiones neuronales y latido. Otra cosa es que ahora, después de tantos años de terapia, tratamientos de todo tipo y demasiadas pastillas blancas y azules, sea la hora de separarnos y dejarla marchar. Pero eso se hará por medio del diálogo y la ternura, nunca matando a nadie, ¡por Dios! La bulimia se irá simplemente cuando ya no me haga falta para sobrevivir, cuando pueda arreglármelas sin ella, cuando yo esté preparada para su marcha. Así que la lucha, si es que hay alguna y alguna sí que hay, debería enfocarse hacia las estructuras sociales, económica, culturales, hacia el heteropatriarcado que hace del mundo y del cuerpo de las mujeres un lugar tan hostil para vivir y tan fácil de ultrajar.

Yo no lucho contra la bulimia, yo negocio con mi bulimia día a día desde el primer café de la mañana. Soy plenamente consciente de su influencia en cada decisión rutinaria que tomo, pero es que son ya muchos años juntas, y tengo que volver a descubrir quién soy yo sin ella, y eso no es tarea fácil, aunque sí bonita. A días nos llevamos mejor que otros. Con frecuencia discutimos, nos enfadamos, últimamente más de la cuenta. A veces da un portazo en las paredes de mi estómago y se va, pero siempre termina volviendo. Nuestra relación a cambiado mucho a lo largo del tiempo, de ser algo enorme y con capacidad de asfixiarme, ha pasado a ser algo pequeñito, transparente y que habla muy bajito. Algo así como un Tamagochi al que hace años que no le doy de comer. En concreto, desde el día en el que me di cuenta que tenía que dejar de alimentarla a ella, y empezar a alimentarme yo, y que alimentarme era un verbo de los que yo llamo transatlántico, porque caben muchísimas cosas ahí. Por eso cada día me vuelvo más fuerte, y cuanto más crezco yo más se encoje ella, hasta que mi cuerpo es cada día un poco más mío y un poco menos suyo.

Pero la realidad es que no se termina de ir, y con los años he aprendido a aceptar que igual no se marcha nunca; puede que siempre quede su rastro en mí, aunque sea mínimamente. En realidad no me importa, me he acostumbrado a su aroma y a su presencia, aunque apenas la vea. Siempre que se mantenga callada, como ella bien sabe. A veces lo cumple, a veces no. Cuando no, antes me enfadaba, ahora no. Ahora me gusta observar, porque he aprendido que lo que los señores de bata blanca llaman “recaída” o “riesgo alto de que vuelven los síntomas”, es en realidad una llamada de atención que dice más sobre mí que sobre ella. Si la bulimia va haciéndose más fuerte es porque yo me estoy haciendo más pequeña, y conviene saber el por qué. Cuando vuelve a seducirme con sus promesas, tengo que cambiar la óptica, fijarme menos en ella y más en mí, pensar en qué me está pasando, y por qué vuelvo a escucharle. Cuando se crece preparo un ataque por sorpresa, un placaje amistoso que devuelva a cada una a su lugar. Ya he dicho que para mí la lucha, si es que hay alguna, es de guerrillas, desde las trincheras del humor.

En realidad, no soy superviviente, ni una sobrevivida, soy una supervivida, porque la bulimia vive en mí, y seguramente vivirá siempre, porque me he hecho con ella, a partir de ella, desde ella, y me gusta cómo me he construido. No quiero quitar esas partes de mí porque son igualmente mías y estoy orgullosa de cada una de ella, me gustan. Y más que una gran amenaza a silenciar, como dicen los señores de bata blanca y sus metáforas belicistas, la bulimia casi siempre es una aliada a escuchar, porque me da información sobre mí misma. Hablar de una gran guerra me haría pensar en vencedores y vencidos, y no tendría del todo claro cuál sería mi papel. Soy ambas a partes iguales. Soy ambas y ninguna, porque considero que el combate se libra en otro sitio.

El problema no es la bulimia, es el malestar que la crea, favorece y sustenta, y mientras esto no se tenga claro, abandono las armas y me marcho, porque esta no es mi guerra. Sin embargo, hablar de guerrilla me permite hablar de ataques y resistencias, de barricadas y sabotajes, de una nueva oportunidad cada día, de un luchando…así en gerundio, frente al inmovilismo de los verbos en pretérito. La bulimia es al mismo tiempo mi devastador pasado y mi incierto futuro, mi mayor miedo y la posibilidad de mi existencia. Llevo diez años existiendo a partir de ella, sin ella, devengo apátrida. Sabe más de mí que cualquiera, por lo que cuando grita, cuando vuelven los síntomas, más que armarme y disparar, prefiero decretar un alto al fuego, sentarme con ella y preguntarle con cariño (como quien visita a una vieja amiga) “estás haciendo mucho ruido últimamente, ¿qué me pasa? ¿por qué estoy tan intranquila? Por cierto, ¿quieres un café?”. “Solo y sin azúcar”. Río. ¡Como si no lo supiera!