[La autora del texto, que usa pseudónimo entre otras cosas porque nos dice que este artículo podría firmarlo «cualquier loca, cualquier mujer», nos comparte su mirada sobre cómo el diagnóstico psiquiátrico atraviesa y se interrelaciona con nuestras vivencias y relaciones sexoafectivas, que a su vez tienen a menudo mucho peso en nuestro bienestar psíquico.

Os recordamos que, como ella, podéis hacernos llegar vuestras propuestas de textos y colaboraciones escribiéndonos a [email protected] (aunque a veces otras tareas, activismos, la propia vida y sus altibajos… nos hacen tardar en responder, y nos disculpamos desde aquí también por ello).]

Hay un antes y un después de un diagnóstico psiquiátrico en la vivencia de la biografía erótico-afectiva. Para cada persona es diferente, pero esa diferencia cualitativa existe, creo, para todas nosotras. Es frecuente que se mezclen varias emociones, la mayoría negativas, aunque no todas.

El miedo al rechazo por estar «rota» es la más intensa. Es tan intensa, que a veces no se puede con ella. Si estamos vivas, nos gusta el sexo, y al mismo tiempo no podemos con ella, se enfrenta de formas muy diversas, no todas conscientes.

Entre las conscientes, está el orgullo loco, puro discurso que quiere ser encarnado en experiencia y actitud todo el rato, a las bravas, con una transparencia brutal sobre la existencia del diagnóstico que suena a veces, a oídos ajenos, como una acción kamikaze, casi autolesiva. Su reverso en esos oídos ajenos puede ser también una admiración cegadora por la «valentía saliendo del armario de la locura”, y lo que ciega no es tanto mérito propio como interiorización del discurso neoliberal de «superación individual» frente a la discapacidad. Esta idea de la “superación individual” puede verse, desde fuera, en todo aquello que se conserve de funcionalidad, a pesar de la “adversidad”: tener un trabajo, escribir, hablar en público en contextos activistas de salud mental… cualquier actividad que se salga del imaginario colectivo de lo que es tener un diagnóstico, sobre todo si es de aquellos de los considerados graves y/o crónicos.

El relato de la superación es, a su vez, el reverso del otro relato neoliberal, el de la discapacidad como «tragedia personal». De ese huimos como la peste las locas «emancipadas», porque en el éxito de esa huida, o más bien en su fracaso, nos jugamos la dignidad. Pero no es oro todo lo que reluce, porque aunque huyamos del discurso de la tragedia, no siempre podemos huir de la dificultad de gestionar el fracaso en esta esfera.

Entre esos dos relatos está el cuerpo&mente, el real, el cotidiano, con todo lo que no refleja ninguno de los dos, e incluso, cómo no, también con lo que sí refleja. En ese espacio intermedio nos jugamos el cómo somos ahora, después del diagnóstico, personas sexuadas, y sexuales.

Entre las formas conscientes de enfrentar el miedo al rechazo, o el rechazo mismo, puede estar también el hecho de hacer explícitos los cuidados que necesitamos, como entregar un libro de instrucciones para un organismo, nosotras mismas, que autopercibimos como demasiado complejo, por una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que no acabamos de ubicar. En este aspecto, hay algo que puede ayudar, a priori: fijarnos más en personas que ya son cuidadosas, o cuidadoras, de por sí, independientemente de si se relacionan, o no, con personas diagnosticadas. Esto ahorra el gigante e inútil esfuerzo de intentar convertir en ositos cuidadores a personajes antediluvianos, independientemente de su sexo, edad, o profesión.

Entre las estrategias inconscientes para enfrentar el miedo al rechazo (cuya vivencia se dispara muchas veces como un resorte y va mucho más allá de si somos o no correspondidas en el deseo), está el autoboicot. Nos anticipamos a ese rechazo para no alargar la agonía de la incertidumbre, o dicho de otra forma, provocamos ese rechazo para tener cierta ilusión de control de la situación, aunque lo único a lo que se pueda aspirar a controlar sea el fracaso mismo. Podemos provocar el rechazo mostrándonos demasiado ansiosas, hipervinculadas, críticas, controladoras, falsamente desapegadas… quizá no todo a la vez, quizá con los años cada vez menos, o con menos intensidad. Pero por ahí se mueve una parte importante de la biografía sexo-afectiva post-diagnóstico.

Otra estrategia inconsciente, en apariencia más positiva (y normalizada socialmente, ojo) pero en el fondo más peligrosa, es el delirio romántico: creer y actuar como si. Como si fuésemos correspondidas, como si nunca nos hubieran hecho daño, como si no tuviéramos ningún diagnóstico, como si viviésemos dentro de una comedia romántica donde todo sale bien. Al ser delirio, en algún momento se impone la realidad, de formas que suelen generar extrañamiento o, en el peor de los casos, ser psicológicamente violentas. A nosotras mismas, y a veces también a otras personas involucradas. Porque la confusión que se genera entre la película romántica y la realidad tiene todo tipo de efectos secundarios, siendo el malentendido el más amable de todos ellos. Otros efectos, mucho menos amables, son la culpa, el reproche, el aferrarse a la fantasía (recordemos que una característica del delirio es ver señales de su certeza por todas partes), la depresión, el insomnio, la autopatologización extrema de la experiencia, la inestabilidad emocional, la anhedonia, un surtido variado y completo de autolesiones psicológicas (a veces, según la persona, también físicas).

Una vez que se coge práctica y carrerilla haciendo consciente lo inconsciente, quizás asome cierta sensación de alivio al identificar aquello que nos hace fracasar en este tipo de relaciones. Pero no es suficiente. No es suficiente el hecho de identificar aquello que nos impide disfrutar. Lo que de verdad queremos es disfrutar, sin violencias de ningún tipo, ni micro ni macro. Queremos ver claro y actuar en consecuencia. Queremos estar seguras de que merecemos disfrutar, y también de que podemos encajar que algunas historias no son para nosotras, sin engaños ni autolesiones, sean conscientes o inconscientes.

Claro que hay una circunstancia que lo complica todo un poco más: que el desencadenante del diagnóstico haya tenido que ver con una relación de maltrato (físico, psicológico, sexual, o todo a la vez), fuera en un contexto de pareja, o no, más o menos bestia en sus efectos y consecuencias. En este caso podríamos culparnos por habernos dejado atrapar en esa tupida tela de araña, y esa culpa, (que nunca debió ser nuestra, sino de quien nos agredió), tiene una sombra muy alargada.

Sea como sea la biografía de cada cual, y la naturaleza diversa de las relaciones: largas, cortas, cortísimas, abiertas, cerradas, respetuosas, tóxicas… a veces lo difícil no es comenzar una relación sexual, sino gestionar lo que sucede después. Cuando tienes un diagnóstico y has vivido alguna de las situaciones anteriormente explicadas, la intimidad erótica suele vincular muchísimo, y podemos caer con facilidad en el pensamiento naif de que esa intimidad no puede sino sumar, en cualquier relación. Quizás resulte también naif, en estos tiempos de consumo de cuerpos y afectos, pensar esa intimidad como un reconocimiento profundo y mutuo de las personas implicadas. Si se vive así, su ruptura o fracaso puede provocar terror: a ser abandonadas, rechazadas, utilizadas… una vez más.

Hay un diagnóstico, muy de moda para colocárselo a las mujeres, que patologiza de forma extrema estos resortes que se heredan de las relaciones violentas: se llama Trastorno Límite de la Personalidad. Los resortes ya mencionados suelen ir acompañados de adicciones de diversos tipos, que básicamente funcionan como evasión, búsqueda de fluidez en la sociabilidad, o directamente automedicación. Otra hipótesis sobre el recurso a las adicciones para sobrellevar toda esta angustia relacional es que bajo los efectos de ciertas sustancias podemos tener la ilusión de que somos otra, y por tanto, si metemos mucho la pata, es “la otra” quien lo hace.

Cuando se han tenido adicciones, y de alguna forma se están dejando atrás, es más que interesante aprovechar al máximo lo que voy a llamar “lucidez post-adicción”. Cuando de alguna forma se puede ver el conjunto, es el tiempo de sentir una compasión amistosa y sincera por una misma y una intención consciente y reposada de caminar en otras direcciones. Ayuda muchísimo el hecho de aprender a disfrutar de la soledad (entendida no como ausencia de relación, sino como estar a a gusto en la relación con nosotras mismas), de no considerarla amenaza ni vacío. Claro que, como decía Italo Calvino, “el infierno son los otros”, frase que yo personalmente entiendo no solo como que los otros pueden traer problemas sino más bien como que es la relación misma que se genera con cualquiera lo que puede abrir infiernos que no sabías ni que existían. La idea sería detectar cuanto antes con qué grado de infierno vas a tener que vértelas, y eso es muy difícil si te subes a una nube romántica donde no ves nada, o te culpabilizas y anticipas o provocas el fracaso por costumbre y entonces lo ves todo borroso y tampoco ves nada.

Si perdemos, en el grado que sea posible, el miedo a la soledad (entendida solo como ausencia de relación de pareja), muchos de los resortes anteriores se minimizan o desaparecen, quizás porque una parte importante del follón era, en el fondo, ansiedad por conseguir “tener pareja” como vía para demostrarnos que somos “normales”, que en este contexto concreto quiere decir “merecedoras de amor”. Esta ansiedad podría estar impidiéndonos disfrutar, con la atención que merecen, otras formas de amor, como la amistad. Una vez desplazada o minimizada esa ansiedad, y quizás aceptando, incluso, que no necesitamos ni queremos una pareja en el sentido clásico y heteronormativo del término, podrían abrirse retos nuevos: ¿Cómo compaginar la libertad con los cuidados? ¿Cómo distinguir un aplazamiento de un rechazo? ¿Cómo distinguir, en la ambigüedad que a veces acompaña a estas historias que no son “lo de siempre”, un distanciamiento de una ruptura? ¿De qué forma se puede tener cierta “seguridad” afectiva cuando todo está abierto? ¿No será todavía peor para la salud mental?

Quizás desde la locura que afecta tan profundamente a esta esfera relacional se invoquen y se quieran construir, con más intensidad, otras formas de relacionarnos. Con más libertad, con más cuidados, con menos miedos, con menos culpa, autoboicot, delirio o reproche, precisamente porque conocemos de cerca todos esos círculos (unos más que otros, según el caso de cada cual), y sabemos de sus infiernos. Y en esta construcción, evidentemente, no deberíamos estar solas, de nuevo viendo cómo saltan una y otra vez los mismos resortes, independientemente de si se hacen explícitos y molestan, o nos los digerimos por dentro, para no molestar.

Al final son todo miedos, el miedo que nos da la realidad a las personas rotas, porque siempre pueden romperte de nuevo, y de una forma más perversa aún que la anterior. O romperte tú sola, casi sin ayuda, porque total, la inercia te lleva por ese camino. Entonces, ¿cómo construimos relaciones que nos reconstruyan los pedazos en lugar de rompernos más?

Y bueno, con diagnóstico o sin él, ¿quién no está más o menos rota en todo este tinglado? Si es que, en la sexoafectividad… nos afecta todo.

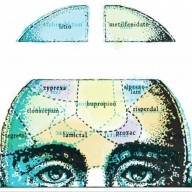

[La imagen que encabeza el post es de Alexandra Haynak, desde el banco de imágenes en Pixabay]