Así lo asegura un artículo publicado en la revista digital norteamericana The Atlantic, que enlazaba hace unas semanas Mad in America en su página web. El artículo recopila una serie de estudios alrededor del poder y se conecta con una pregunta que nos viene rápidamente a la cabeza cuando presenciamos los casos de corrupción política e institucional: ¿el poder corrompe, o es que sólo llegan al poder los corruptos? ¿Cómo se fragua la sensación de invulnerabilidad de los que están en el poder? Y sobre todo, ¿por qué hablar de poder en una página sobre salud mental?

Dacher Keltner, profesor de psicología en la Universidad de Berkeley, ha dedicado dos décadas de su vida a investigar la influencia del poder sobre las personas, y ha encontrado en sus estudios que los sujetos bajo la influencia del poder se vuelven más impulsivos, menos conscientes del riesgo y, sobre todo, menos tendentes a ver las cosas desde el punto de vista de los demás.

Por su parte, Sukhvinder Obhi, un neurocientífico de la Universidad McMaster, en Ontario, ha descubierto que el poder afecta a procesos neuronales específicos, concretamente al mirroring, que es un tipo sutil de mimetismo que se desarrolla por fuera de nuestra conciencia. Cuando vemos a alguien hacer algo, la parte del cerebro que usaríamos para hacer la misma cosa se activa automáticamente en una respuesta simpática. El mirroring sería algo así como la piedra angular de la empatía.

Las investigaciones de ambos autores sugieren que el poder puede dañar los procesos neuronales implicados en la empatía y la comprensión de la perspectiva de los demás.

El poder hace que nuestro cerebro desestime la información periférica, lo que significa un impulso a la eficiencia en muchas situaciones. Pero cuando se trata de interacción social, tiene el desafortunado efecto secundario de volvernos insensibles.

Siendo menos capaces de distinguir las características individuales de la gente, las personas con poder dependen más de los estereotipos. Cuanto menos capaces son de ver a los demás – sugiere otra investigación- más dependen de su visión personal para manejarse en el mundo social. Pero lo más importante, según Keltner, es que las personas con poder dejan de imitar a los otros. Reírse cuando los demás se ríen o tensarse cuando los demás se tensan va más allá de un mero intento por ser aceptado en un grupo. Activar los mismos sentimientos que los otros están experimentando abre un hueco por el que esos otros entran a nuestro mundo para formar parte de él como semejantes. Para Keltner, la gente con poder “deja de simular la experiencia de los otros, lo que conduce a un déficit de empatía”.

Esta pérdida de capacidad se ha demostrado de diversas maneras, algunas muy creativas. Por ejemplo, en un estudio de 2006 se pedía a los participantes que se dibujaran una letra E en la frente de manera que los demás pudiesen leerla –una tarea que requiere verse a uno mismo desde el punto de vista de un observador externo. Aquellos que se sentían poderosos tenían tres veces más probabilidades de escribir la letra E de la forma correcta para sí mismos y del revés para los demás.

George W. Bush mostrando la bandera de su país al revés en las olimpiadas de 2008

Otros experimentos han mostrado que la gente con poder tiene más dificultades para imaginar cómo va a interpretar algo un compañero, o al identificar lo que está sintiendo alguien en una foto.

En los sujetos experimentales, la respuesta de mirroring no había desaparecido por completo, sino que estaba anestesiada, puesto que ninguno de los participantes tenía poder de manera permanente. Se trataba de estudiantes a los que habían incitado a sentirse poderosos a través del recuerdo de experiencias en las que habían estado al cargo, así que, en teoría, esa anestesia desaparecería cuando lo hiciera el sentimiento de poder, es decir, sus cerebros no tenían un daño cerebral estructural después de una jornada en el laboratorio. Pero los investigadores piensan que si el efecto se prolongara en el tiempo, sufrirían lo que se conoce en medicina como cambios funcionales en el cerebro.

Además, el poder no sólo afecta a las personas que lo ostentan, sino también a los contextos sociales en que se da, puesto que la gente tiende a imitar las expresiones y el lenguaje corporal de sus superiores. De esta manera, los subordinados acaban proporcionando señales poco fiables a sus jefes, completándose un círculo vicioso de falta de empatía.

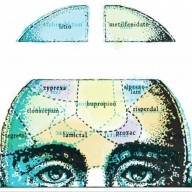

Por tanto, el poder tiene también, en este sentido, un precio social. No sólo pierden la capacidad de ponerse en el lugar de los demás las personas poderosas, sino que a través de la imitación, la falta de empatía se extiende a los contextos, ampliándose y contagiándose, lo que da lugar a entornos más hostiles que promueven el aislamiento. Entornos que nos enferman emocionalmente de múltiples maneras, y que cuando lo hacen, nos empujan a buscar la curación en otras fuentes de poder, el poder médico, el poder de la ciencia, que describen y prescriben eludiendo la conexión personal.

Según los autores de las investigaciones, es difícil detener la tendencia del poder a afectar el cerebro. Lo más fácil –de vez en cuando, al menos- es dejar de sentirse poderoso. Recordar experiencias de vulnerabilidad puede ayudar a moderar el impacto neurológico negativo de estar en una posición de poder.

Porque el poder no es solo cuestión de un puesto o una posición social, sino un estado mental que afecta a la forma en que pensamos. Por eso recordar momentos en que no nos sintiéramos poderosos ayuda a que nuestro cerebro pueda comunicarse mejor con lo que ocurre alrededor. La vulnerabilidad se convierte, así, en un valor revolucionario dentro de un mundo en el que el éxito se mide en función de la cantidad de poder que se tiene.

No es lo mismo ser un alto ejecutivo de Wall Street que un trabajador de la salud mental. Pero dentro de la salud mental las relaciones entre usuarios de los servicios y profesionales están marcadas por diferencias de poder. Por eso nos ha llamado la atención el contenido de estas investigaciones y, sobre todo, lo que plantean como posible solución. A los profesionales de la salud mental les enseñan a ocupar una posición de “neutralidad” que debería hacernos pensar si está relacionada con una distancia que dificulta la conexión interpersonal. También sería necesario considerar en qué medida esa distancia les coloca en una situación de poder dentro de las relaciones que establecen con las personas que atienden. Y si, como indican estas investigaciones, ocupar una posición de poder afecta a la capacidad para ponerse en el lugar de los otros, es urgente encontrar otras maneras de hacer más horizontales.

Considerar que, como seres humanos, todos somos vulnerables, y que no existen dos grupos diferentes de personas, las sanas y las enfermas, las capaces y las discapacitadas, sino que todos experimentaremos a lo largo de nuestra vida determinados grados de discapacidad y dependencia, permite devolver al cuidado mutuo el lugar que las lógicas de la rentabilidad y el beneficio le arrebataron, y posibilita que vidas potencialmente buenas y creativas no se arruinen bajo el peso de una etiqueta diagnóstica.

La autosuficiencia y la autonomía totales son falacias de la sociedad de consumo, ilusiones del capitalismo. Dependemos los unos de los otros. Conectar es lo que da sentido a nuestras vidas, y es de lo que se trata cuando hablamos de salud mental. Y para que la conexión sea posible, hay que empezar por liberarse del peso que supone tener que estar siempre bien y permitir que los demás puedan saber cómo nos sentimos.