El texto que ofrecemos a continuación está extraído del artículo del mismo nombre publicado por los autores en la Revista de Bioética y Derecho en el año 2014. En el artículo se aportan un buen número de referencias de gran interés que hemos omitido de este texto para facilitar la lectura. Animamos a los lectores a consultarlas en el artículo original.

El consentimiento informado en salud mental y la psicosis

La falta de consentimiento informado (CI) en Salud Mental se observa de forma generalizada en la práctica clínica diaria. Los pacientes no saben qué pueden esperar del tratamiento asignado, cómo decidir si ha tenido éxito o no, cuáles son los efectos indeseados a corto y a largo plazo, y otras cuestiones relevantes.

Las carencias en el consentimiento informado han sido objeto habitual de estudio y reclamación en salud mental. La demanda de respeto al principio de autonomía y el derecho a saber es objetivo principal de organizaciones de pacientes, como el movimiento por la recuperación o “recovery movement”.

Para los pacientes psicóticos la situación es especial, ya que suelen ser objeto de presiones coercitivas para medicarse o ingresar, a veces con intervención judicial, y rara vez se modifica el tratamiento cuando lo solicitan, incluso si el estado psicótico ha remitido. Pocas veces conocen sus derechos para elegir o rechazar un tratamiento y cómo hacerlos valer. El tratamiento es elegido por el psiquiatra, y los pacientes y sus allegados no son informados de otras opciones clínicas.

Razones para soslayar el consentimiento informado en los pacientes psicóticos

Hay argumentos que parecen sustentar la falta del consentimiento informado basándose en el concepto de la psicosis que defiende la psiquiatría biológica, aunque no explican por qué ocurre algo semejante en los demás pacientes.

Recordemos que en la literatura bioética hay poco sobre cómo informar a personas con dificultades emocionales. Tales situaciones se resuelven consultando a los allegados. Parece sugerirse que estar emocionalmente afectado conlleva cierta incapacidad ante una decisión clínica.

No es fácil encontrar argumentos que defiendan que no deba hacerse uso del consentimiento informado en salud mental, incluso con personas psicóticas, aunque se acepte el tratamiento involuntario, ya que “a veces al no ser capaces de tomar una decisión racional, estas personas deben ser forzadas a conseguir un tratamiento aun en contra de sus deseos…”.

Las razones del déficit del CI para el paciente psicótico pueden clasificarse en cuatro áreas:

a) Comunes al conjunto de pacientes de salud mental, que estando perturbados cognitiva y conductualmente se entiende que tienen dificultades para comprender y decidir.

b) Argumentos derivados de la práctica clínica del tipo: no se puede saber como evolucionará el cuadro clínico, no hay más tratamiento que el farmacológico, informar puede llevar a discusiones sin fin, aumentar su angustia y complicar el tratamiento, sin cierto nivel de coerción no se medicará y el proceso psicótico se reagudizará, etc.

Medicar como opción imprescindible es una idea muy afianzada, y que el paciente se medique, aún en contra de su opinión, puede convertirse en objetivo clínico superior, como se constata en la mayoría de los manuales de psicopatología y psicofarmacología.

c) La tradición paternalista en Salud Mental.

Actuar para el paciente sin contar con él viene de antiguo, incluso hoy es una práctica común. Esta actitud produjo actuaciones crueles, aunque en su tiempo se vieron como ciencia puntera, como la inoculación de la malaria o la lobotomía, procedimientos creados por Julius Wagner- Jauregg y Egas Moniz respectivamente, citando a los únicos psiquiatras con un premio Nobel. El principio de tales intervenciones, actuar sobre el cuerpo del paciente para cambiar su comportamiento, sigue vigente en la práctica dominante.

d) La psicosis entendida de forma tal en que es el propio núcleo del ser persona el que está colonizado por la enfermedad.

Se trata quizás del obstáculo más poderoso para la práctica del CI en estos pacientes, ya que el psicótico tiene alteradas biológicamente sus facultades superiores estando enfermo en su propio “ser persona”.

Esta concepción es reconocible en Kraepelin (1856-1926), quién recogía el habla de sus pacientes psicóticos de forma extensa y minuciosa, pero considerando sólo su perspectiva formal, sin interesarse por su significado y su sentido comunicativo. La corriente biológica actual, también denominada neokraepeliana, comparte esa actitud, y ha perdido interés en el psicótico como sujeto que relata sus experiencias y se comunica.

Berrios califica el delirio psicótico como actos “lingüísticos vacíos”, que no informan del sujeto, de sus preocupaciones o de su mundo interno. El delirio son palabras encadenadas al azar que han cristalizado de cierta forma como podrían haberlo hecho de otra. Intentar averiguar su sentido no debería entretener a los clínicos, ya que el delirio solo constata y refleja la enfermedad cerebral del paciente.

Andreasen, icono de esta psiquiatría biológica, describe una práctica clínica ideal en estos términos: “Cuando las visitas de 15 minutos reemplacen a las de 50 minutos estos [los pacientes] las preferirán (…) Las visitas más cortas son una forma más eficiente y económica para tratar a más personas. Muchas veces, 15 minutos son suficientes para que el médico y el paciente hablen de los síntomas y sobre como afectan a su vida”. La mayor parte de los clínicos, incluidos los biologicistas, criticarían una práctica tan extrema. No obstante, reducir la clínica a preguntas sobre la acción de la medicación, soslayando el vivir y el sentido de las vivencias, es habitual en salud mental.

Considerar la psicosis desligada de la persona, es decir no conectada a los contextos personales, deshumaniza la psicosis y hace que compartir las decisiones clínicas pueda parecer innecesario.

Un concepto clave para esta perspectiva es la falta de conciencia de enfermedad. Se afirma que el psicótico no puede verse a sí mismo como enfermo que necesita tratamiento, ya que la psicosis se caracteriza frecuentemente por su “falta de conciencia de enfermedad”. De esta forma el desacuerdo con el terapeuta y un eventual rechazo de la medicación es interpretado por el clínico como un síntoma más, dentro de la constelación de síntomas característicos de la psicosis.

Desde este modelo se fomenta la conciencia de enfermedad, como parte del tratamiento, introduciendo en el paciente la idea de que sufre un trastorno cerebral crónico. Se trasmite un relato que sitúa al paciente como enfermo, desligado de su biografía y de sus vivencias, eliminando de la psicosis la subjetividad.

La resistencia del paciente a aceptar esta visión se considera parte de su enfermedad.

Muchos expertos no aceptan que el estado psicótico sea producto de una alteración cerebral, a lo que se ha replicado que pueden estar presos de su propia ignorancia, como escribió Fuller Torrey de los autores de la obra Modelos de Locura.

La vida bajo psicofármacos. El tratamiento correcto según la propuesta biologicista y sus resultados

La corriente biologicista aboga por intervenir en la psicosis para combatir sus síntomas, bloquear e idealmente revertir un hipotético proceso biológico subyacente mediante el uso de antipsicóticos, normalmente a largo plazo. Para ello necesita fomentar la conciencia de enfermedad en el paciente y sus allegados. El denominador común de todos los dispositivos de la red asistencial por los que el paciente transite será asegurar en primer lugar la toma de medicación. A los allegados se les transmitirá ese mismo mensaje. Para cumplir con la toma de medicación y combatir la tendencia bien conocida del paciente a abandonarla, se utilizarán medios más o menos coercitivos, que pueden llegar a la autorización judicial para realizar tratamientos forzosos.

Proponer un tratamiento de mantenimiento con antipsicóticos a medio y largo plazo es relativamente reciente y no era la práctica de hace 30 años, décadas después de su introducción, cuando se proponía la retirada del fármaco después de remitir los síntomas, para volver a instaurarlos si reaparecían. Hoy en día se entiende que la interrupción de la medicación antipsicótica tras un primer episodio psicótico aumenta considerablemente el riesgo de recaída a corto plazo, y que en pacientes con varios episodios el tratamiento de mantenimiento está asociado a una menor frecuencia de recaídas, que la disminución progresiva o interrupción del fármaco tras la recuperación del primer episodio.

Aunque así fuera, el precio a pagar por disminuir el riesgo de recaídas mediante un tratamiento de mantenimiento con antipsicóticos es alto.

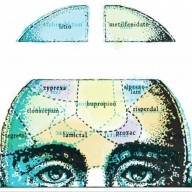

Recordemos sus efectos adversos a largo plazo sobre el sistema cardiovascular, el metabólico en el que asistimos hoy en día a una auténtica epidemia de diabetes tipo II, dislipemias y obesidad entre pacientes que toman antipsicóticos de nueva generación, el neurológico, con déficits en atención, memoria, disfrute, motivación y activación, y la pérdida de masa cerebral progresiva, dependiendo de la dosis de antipsicóticos y su combinación con otros psicofármacos.

Su uso fomenta estilos insanos, como la sedentariedad y el consumo de grandes cantidades de comida, tabaco, café, alcohol o cánnabis, quizás para compensar el malestar inducido por el tratamiento, y mala calidad de vida, que puede desembocar en aislamiento social y suicidios, algo que según algunos autores no siempre fue así para los pacientes con psicosis. Se estima que usar antipsicóticos a largo plazo puede hacer perder 20 años o más de vida.

No suele informarse a pacientes y familiares de los riesgos del tratamiento farmacológico, aunque se les informa enfáticamente de la gravedad del trastorno.

Este modelo fomenta que el paciente se vea a sí mismo como enfermo crónico, estigmatizado al ser tratado como incapaz de regirse, y forzado a tomar fármacos desagradables que le abotargan emocionalmente. Tendrá que aceptar una vida con escasas perspectivas de futuro, pero si lo hace se dirá que tiene una adecuada “conciencia de enfermedad”. Lo frecuente es que el paciente intente huir de tal perspectiva.

Muchos de estos pacientes en crisis psicótica o fuera de ella, intentarán deshacerse del tratamiento farmacológico corriendo el riesgo de una recaída a corto plazo. Aun aceptando el carácter preventivo de recaídas de la medicación antipsicótica a corto plazo existen otros factores explicativos de la recaída. Si dejan la medicación se encontrarán subjetivamente mejor, pero al ser “descubiertos” se redoblará el control sobre ellos, y el mensaje “estás enfermo” se intensificará en un contexto de tensión ambiental. Podrán ser víctimas del síndrome de discontinuación al abandonar bruscamente los antipsicóticos, sin monitorización y asesoramiento clínico, e incluso podrán ser reingresados por dejar la medicación, sin recaída propiamente dicha. En un entorno tenso, exasperante, controlador, con mensajes de incapacidad, y otros del tipo “es por tu bien”, el paciente se verá dentro de una marejada relacional, bajo los efectos de más fármacos y con la etiqueta añadida de paciente difícil, en un estado de indefensión y desesperanza.

En consecuencia este modelo asistencial no solo fracasa frecuentemente a la hora de establecer una alianza terapéutica con el paciente sino que en ocasiones se posiciona en lucha con sus pacientes, que pueden llegar a temer a sus sanadores más que a sus dificultades previas. No es extraño que los estudios muestren mejor recuperación para los pacientes psicóticos que tienen un entorno que les presta poca o ninguna atención.

Históricamente se ha constatado que algunos procesos psicóticos cursaban hacia la recuperación por si solos, hasta en la tercera parte de los casos. Pero quizás hoy ya no sea así y el porcentaje de pacientes que se recuperan sea menor.

Sucede que la asistencia actual obtiene resultados muy pobres en cuanto a recuperación funcional, siendo la incapacidad laboral y un funcionamiento personal y social empobrecido el destino habitual para muchos pacientes. Se ha sugerido que estos resultados son peores que en el pasado (Ver Figura 1, que muestra el porcentaje de pacientes mejorados, con un criterio relativamente exigente, con síntomas disminuidos, y capacidad para vivir en comunidad).

Figura 1. Porcentaje de pacientes considerados mejorados, en seguimientos de 10 años o más, 314 cohortes, por décadas, en el S XX El número dentro de las columnas indica el número de cohortes estudiadas en esa década. La línea que cruza horizontalmente el gráfico es la media de pacientes en mejoría considerando todas las cohortes. Hegarty & al 1994.

Los antipsicóticos producen mejoría significativa para un porcentaje de pacientes pequeño (un 20-30%). Para otros la mejoría solo es apreciable en puntuaciones en escalas como la PANSS, pudiendo no ser clínicamente significativa. Finalmente para cerca del 40 %, no hay mejoría, quizás empeoramiento, a veces progresivo y rápido. Los efectos adversos han sido minimizados y pueden ser graves e impedir la recuperación. No hay pruebas de eficacia en el mantenimiento con medicación antipsicótica a largo plazo, sino más bien de lo contrario.

El estudio de seguimiento de Chicago, Chicago Follow-Up Study, que ha presentado los resultados a 20 años, observó la evolución de los pacientes desde su debut, muestra, entre otros aspectos, la recuperación entre quienes siguieron el tratamiento habitual (tomar antipsicóticos en una perspectiva a largo plazo) y quienes dejaron los fármacos. Y en cierto sentido permite analizar diferentes trayectorias. A los dos años quienes no tomaban fármacos estaban en mejor estado, pero a los cinco años la diferencia en aspectos funcionales era muy amplia. En las Figuras 2 y 3 observamos la diferencia de resultados a los 15 años, que muestra que apenas existe recuperación entre quienes permanecen con antipsicóticos. Señalemos que la definición de recuperación es más exigente que la considerada en la Figura 1, ya que considera un episodio de recuperación a permanece sin síntomas e ingresos, mantener actividad laboral, y vida social, durante un año. A los 20 años de seguimiento, este estudio constata que a quienes dejaron la medicación, lo hicieron “por decisión propia, a veces en contra la indicación profesional” les va “relativamente bien, o mejor que quienes tomaron medicación de forma continua”.

La opción de no tratarse a largo plazo, aunque tenga riesgos, puede no ser incorrecta para bastantes pacientes, ya que hasta el 40% obtiene periodos de recuperación.

Figura 2: Tasa de recuperación a largo plazo en pacientes con esquizofrenia (Harrow & Jobe 2007).

Figura 3: Estado de los pacientes con esquizofrenia a los 15 años de seguimiento (Harrow & Jobe 2007).

La psiquiatría biologicista actual es particularmente impermeable a los resultados e investigaciones de otras orientaciones clínicas. Fundamenta su medicina basada en la evidencia en ensayos clínicos aleatorizados, ECAs, a corto plazo, muy alejados de la práctica clínica naturalística, dándose como objetivo la neutralización de los síntomas y perdiendo de vista la recuperación funcional. Además, su práctica está influenciada por la información propagada por líderes de opinión de la profesión,“key opinion leaders”, usualmente ligados a la industria farmacéutica.

Solo muy recientemente la corriente biologicista se está haciendo eco de la potencial severidad de los efectos adversos a largo plazo de los antipsicóticos y la escasa efectividad de las estrategias de mantenimiento a largo plazo con la publicación en revistas de prestigio de editoriales con títulos tan expresivos como “Antipsicóticos… el primer episodio de la psicosis: menos es más” , y se llega a reflexiones del tipo “Antipsicóticos: ¿es hora de considerar la elección del paciente?” o “El futuro de la psiquiatría universitaria puede ser social”.

La red asistencial y el consentimiento informado.

La práctica del CI puede chocar con la actitud clínica de la asistencia psiquiátrica actual y su estrategia centrada en bloquear los síntomas psicóticos mediante fármacos como objetivo prioritario. Es posible que hasta que no se considere acoger al paciente psicótico como persona en dificultades, en vez de enfermo incapacitado en ser persona, no haya cambios sustanciales en el CI. Incluso puede que no se tome conciencia de que parte de los pacientes psicóticos temen la ayuda que se les presta.

De cualquier modo en España la ley de autonomía del paciente obliga a la práctica del CI, también en la psicosis. Reclama que se informe del procedimiento propuesto, sus resultados a corto y a largo plazo, sus efectos adversos, la existencia de tratamientos alternativos en la red pública o en la privada, permitiendo elegir y rechazar. Y cuando el paciente sea capaz debería poder contar con toda la información y poder decidir.

El CI es una práctica que se está abriendo camino en otros países, entre ellos el Reino Unido, donde se defiende explícitamente desde instancias públicas el CI y la autonomía del paciente psicótico. El Royal College of Psychiatrists anima a “apoyar a las personas en el logro de las metas que establecen para si mismas, aun si creyeran que las mismas no son realistas”, lo que podría incluir la opción de buscar otro camino de recuperación y, por ejemplo, vivir sin medicación.

Quizás no se pueda evitar la coerción en todos los casos, pero puede realizarse minimizando el daño: explicando más, sedando poco o no haciéndolo, mostrándose amable incluso en la contención, no dejando al paciente contenido, aislado y solo en una habitación. El paciente en crisis, incluso físicamente contenido, puede entender que se le considera, y es posible responder a la brusquedad con palabras en un tono suave y explicativo.

Es muy posible que adaptarse a estos requerimientos signifique cambiar no sólo el estilo asistencial actual sino también, en alguna medida, la estructura y funcionamiento de los centros y dispositivos de las Redes de Salud Mental, además de los servicios que deberían prestar.

La asistencia en urgencias psiquiátricas y unidades de hospitalización de agudos están orientados a la contención y bloqueo rápido de la sintomatología en situación de crisis. Aunque hay modelos alternativos de intervención, como Comunidades Terapéuticas, el Diálogo Abierto y otras, que se han revelado capaces de contener la crisis, conseguir una mejor alianza terapéutica y ser menos traumáticos, y seguramente con mejores resultados a largo plazo.

Conclusiones

La práctica del consentimiento informado en personas con diagnóstico de psicosis, además de un imperativo ético y una obligación legal, es una buena práctica imprescindible para obtener la adhesión y participación del paciente en su proceso de recuperación, que puede traer mejores resultados a largo plazo.

Un consentimiento informado de calidad supone informar en detalle de los objetivos, límites y posibles efectos adversos del tratamiento, de la existencia de tratamientos alternativos, y restituir el poder de decidir al paciente, quizás no en todos los momentos del proceso psicótico pero si como principio general.

Relacionarse con personas con un cuadro psicótico supone habilidades que es necesario entrenar para ejercer una práctica clínica correcta, y quienes se dedican a salud mental deberían formarse en ellas. Sin practicar esas habilidades hay poca justificación para la idea de que el paciente no es capaz de comprender y elegir.

No es aceptable que la palabra del paciente psicótico deje de ser considerada, por transitar por dificultades intensas, máxime cuando hay procedimientos respetuosos que preservan su persona y consideran su estado coyuntural como una base para la integración y mejoría.

El paciente debe tener derecho a rehusar el tratamiento, especialmente cuando está en mantenimiento y no está incapacitado civilmente, y aun cuando se equivoque en su elección debe seguir siendo ayudado, como se hace en otras áreas sanitarias. Las divergencias entre el paciente y su entorno deben ser gestionadas por el clínico u otros profesionales, pero cuando el paciente sea capaz debería tener la última palabra.

La práctica clínica de tratar el proceso psicótico mediante fármacos puede ser adecuada para el paciente o la familia, pero puede no ser el tratamiento deseado para otros. De hecho tal práctica tiene efectos adversos y limitaciones cada vez más reconocidas desde el propio ámbito de la psiquiatría biológica

Los pacientes son muchas veces conscientes de sus dificultades, pero pueden creer que la ayuda que les presta la red asistencial les resulta dañina, y es posible que los servicios asistenciales, en su forma y filosofía asistencial actual, para muchos no sean adecuados.

La hasta ahora tímida reacción de la psiquiatría biologicista ante los resultados mediocres de sus prácticas clínicas habituales empieza a intuir la posibilidad de decidir del paciente psicótico, pero rara vez se justifica en el imperativo ético de restaurar su palabra silenciada. Sirva de ejemplo el importante estudio de seguimiento a 7 años de Wunderink y colaboradores, que podría impulsar para bien un cambio en los protocolos asistenciales, que afirma que los pacientes que rehusaron participar en su estudio, aproximadamente la mitad de candidatos, tenían un peor nivel de funcionamiento, menor adhesión a la terapia y más dificultades para comprometerse, sin que los autores tengan conciencia alguna de que seguramente no les satisfizo el tratamiento proporcionado.

Cuando se da la palabra a los pacientes, la defensa de su autonomía es una de sus principales reivindicaciones, como se observa en del movimiento de la recuperación ante lo que denominan “abuso de la psiquiatría”. Este es también un movimiento de autoayuda que cree en la recuperación, mediante una perspectiva clínica que trasciende los títulos académicos, basada en el apoyo y la comprensión, que obtiene resultados a considerar, y proporciona ciencia y debate desde su perspectiva de usuarios.

Cuando los jueces dictan tratamientos forzosos pueden no conocer las alternativas y seguramente no imaginan que a largo plazo pueden empeorar al paciente, incluso de su propia psicosis. Si el paciente estuviera en situación de riesgo para si mismo o para otros se podría decidir de forma deliberativa lo qué hacer en cada situación concreta, considerando diversas alternativas clínicas Es posible que el paciente que no desee ser medicado pueda aceptar tener encuentros para hablar de sus preocupaciones en un entorno adecuado para obtener ayuda.

Resulta manifiesta la necesidad de investigar en profundidad tratamientos de diversos tipos sin subordinación al modelo actual dominante, además del alcance y las limitaciones de los antipsicóticos, tanto en la forma de uso actual como en la de hace unas décadas.

Desde un punto de vista asistencial debería disponerse en los próximos años de una variedad de servicios y dispositivos asistenciales para los pacientes psicóticos mayor que la actual, de forma que el consentimiento informado pueda realmente ejercerse, en lo que se refiere a optar por el tratamiento y el tipo de ayuda que el paciente considere más adecuada.

Seguramente no es un problema de coste económico. Recordemos que el antipsicótico depot de moda puede costar 500€ al mes, y con ello se podría dar ayuda psicosocial a dos o tres pacientes, o más. Además, mientras que los tratamientos de mantenimiento son a largo plazo, muchas veces indefinidos, el psicosocial suele establecer objetivos cronológicos de recuperación y reincorporación social, aunque puede que una parte de los pacientes no los consiga completamente o durante todo el tiempo de su proceso psicótico y su trayectoria vital.